編者按

2023年的CLSCI期刊發(fā)文情況,中國法學創(chuàng)新網在采納法學學術前沿團隊統(tǒng)計報告的基礎上,繼續(xù)委托其團隊結合往年法學創(chuàng)新網的統(tǒng)計標準進行了進一步的更新和核定,最終確定了2023年CLSCI期刊發(fā)文統(tǒng)計分析系列報告。如發(fā)現(xiàn)有數據信息不準確或評價不妥之處,請發(fā)郵件至:zgfxcxw@163.com

基礎研究與協(xié)同實施并進 強制執(zhí)行同公益訴訟共繁

——2023年度CLSCI來源期刊民事訴訟法學發(fā)布情況與統(tǒng)計分析

2023年度全年CLSCI來源期刊共刊發(fā)論文1877篇。2022年度全年CLSCI來源期刊共刊發(fā)論文1861篇,2021年度全年CLSCI來源期刊共刊發(fā)論文1884篇,2020年度全年CLSCI來源期刊共刊發(fā)論文1938篇。除《中國社會科學》《法學家》《政法論壇》《比較法研究》《中國刑事法雜志》外,2023年度其他CLSCI期刊均刊發(fā)了民事訴訟法學論文。2023年度民事訴訟法學論文總計79篇,2022年度為74篇,2021年度為63篇,2020年度為85篇。

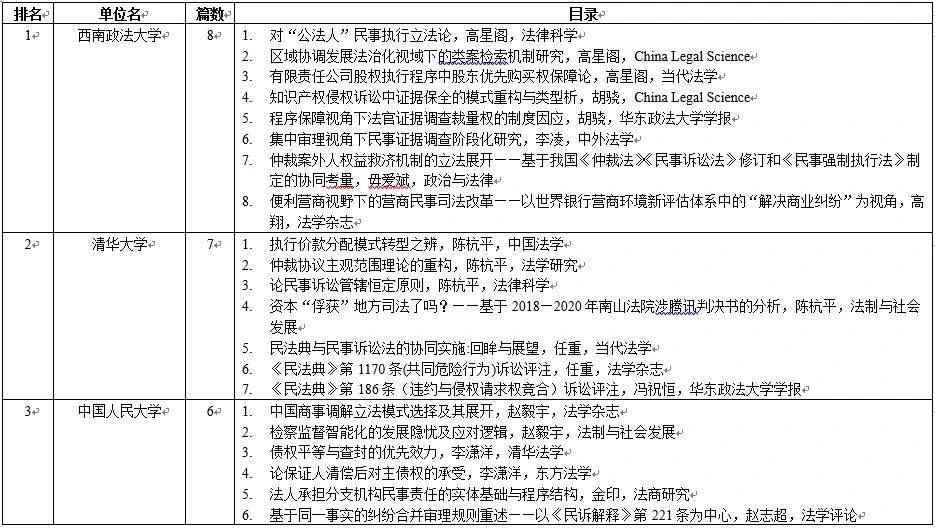

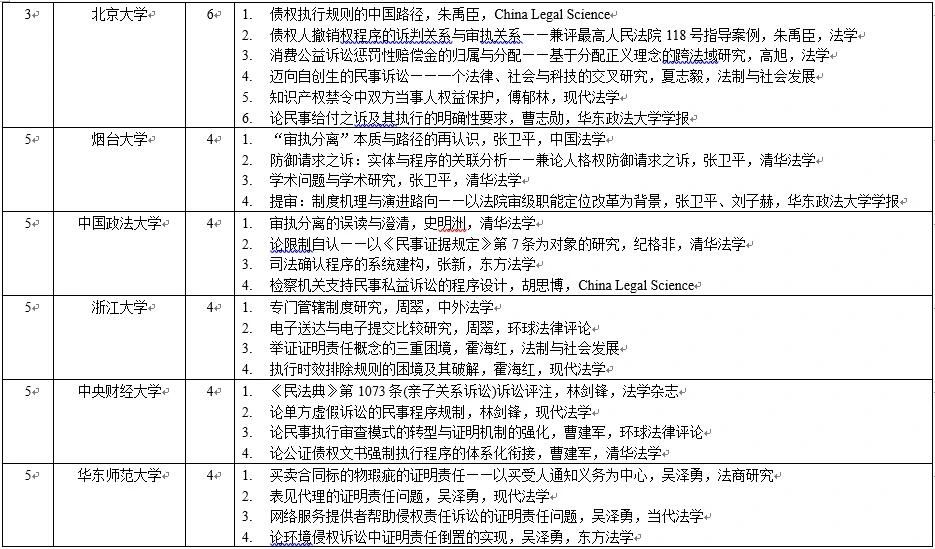

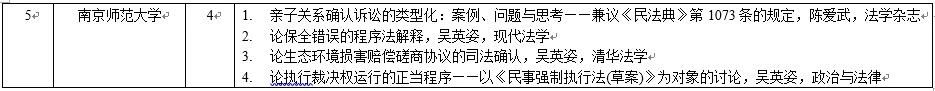

(一)年度高產單位

為便于閱讀,僅展現(xiàn)本學科領域發(fā)文總量在4篇及以上的單位,詳見下表。

(二)年度高產作者

本領域高產學者的標準是發(fā)文量在2篇及以上。據此,本領域高產學者為:南京大學/南京師范大學吳英姿教授(5篇),煙臺大學張衛(wèi)平教授(4篇),華東師范大學吳澤勇教授(4篇),清華大學陳杭平教授(4篇),西南政法大學高星閣副教授(3篇),中國法學會景漢朝副會長(2篇),浙江大學周翠教授(2篇),浙江大學霍海紅教授(2篇),中央財經大學林劍鋒教授(2篇),天津大學郭小冬教授(2篇),中央財經大學曹建軍副教授(2篇),清華大學任重副教授(2篇),西南政法大學胡驍講師(2篇),中國人民大學趙毅宇講師(2篇),中國人民大學李瀟洋講師(2篇),北京大學朱禹臣博士生(2篇)。

有部分學者因所在單位未在本次高產之列,故在此展示其論文發(fā)表情況:吳英姿教授除以南京師范大學為單位發(fā)表上述3篇外,另以南京大學為單位在《法商研究》發(fā)表《我國應訴管轄的法理重述——從“默示/推定協(xié)議解釋論”批判開始》,在《法制與社會發(fā)展》發(fā)表《論“確權型”案件的正當程序——略式程序的法理與規(guī)則》。景漢朝副會長在《現(xiàn)代法學》發(fā)表《信訪治理的規(guī)律性認識與法治化路徑》,在《清華法學》發(fā)表《涉訴信訪治理的演進與新時代現(xiàn)代化方向》。郭小冬教授在《法律科學》發(fā)表《檢察機關提起刑事附帶民事公益訴訟的實踐爭議及理論回應》,在《法學雜志》發(fā)表《<民法典>第1000條(侵害人格權民事責任)訴訟評注》。

(三)年度領域研究熱點與趨勢

2023年CLSCI來源期刊共刊發(fā)民事訴訟法學論文79篇,在14個法學二級學科中排名第10,總量占CLSCI全年發(fā)文總數的4.2%(79/1877)。發(fā)文總數較2022年(74篇)有所上升。除《中國社會科學》《法學家》《政法論壇》《比較法研究》《中國刑事法雜志》外,2023年度其他CLSCI期刊均刊發(fā)了民事訴訟法學論文。其中三大權威期刊中,《中國法學》發(fā)表2篇民事訴訟法學論文,《法學研究》發(fā)表1篇,共3篇,相較于2022年共發(fā)6篇而言,數量有所減少。具體為煙臺大學張衛(wèi)平教授在《中國法學》發(fā)表1篇,清華大學陳杭平教授在《中國法學》《法學研究》各發(fā)表1篇。

2023年度共有31家單位發(fā)表民事訴訟法學論文。其中,西南政法大學(8篇)、清華大學(7篇)發(fā)文數位列第一、第二,中國人民大學(6篇)和北京大學(6篇)并列第三。煙臺大學、中國政法大學、浙江大學、中央財經大學、華東師范大學、南京師范大學等單位各發(fā)表4篇。前十名高產單位共發(fā)表51篇,占全年發(fā)文總量的64.56%(51/79)。這體現(xiàn)了民事訴訟法學研究的單位集聚效應。

民事訴訟法學領域的79篇論文來自53位作者,人均1.5篇,較2022年(1.6篇)更為分散。發(fā)文在2篇及以上的高產作者有16位,分別為南京大學/南京師范大學吳英姿教授(5篇),煙臺大學張衛(wèi)平教授(4篇),華東師范大學吳澤勇教授(4篇),清華大學陳杭平教授(4篇),西南政法大學高星閣副教授(3篇),中國法學會景漢朝副會長(2篇),浙江大學周翠教授(2篇),浙江大學霍海紅教授(2篇),中央財經大學林劍鋒教授(2篇),天津大學郭小冬教授(2篇),清華大學任重副教授(2篇),中央財經大學曹建軍副教授(2篇),西南政法大學胡驍講師(2篇),中國人民大學趙毅宇講師(2篇),中國人民大學李瀟洋講師(2篇),北京大學朱禹臣博士生(2篇)。16位高產作者共發(fā)表了42篇論文,占發(fā)文總量的53.16%(42/79)。此外,民訴青年學人表現(xiàn)亮眼,共有8位博士研究生(馮祝恒、高旭、夏志毅、朱禹臣、張新、蘇偉康、程睿、王富世)獨作發(fā)文,另有3位博士研究生(劉子赫、李暢、郭爽)作為第二作者合作發(fā)文。

總體而言,2023年民事訴訟法學研究緊扣時代發(fā)展主題,呈現(xiàn)出深耕基礎理論與基本制度、扎實推進程序實體協(xié)同研究、持續(xù)關注強制執(zhí)行前沿問題、積極回應國黨和國家重要關切的四大特點。

1.深耕基礎理論與基本制度

民事訴訟法學界向來將推進基礎理論和基本制度研究作為學科發(fā)展的第一要務。2023年度,學界繼續(xù)深耕基礎理論與基本制度,取得了豐碩的研究成果。在審判組織及管轄方面,吳英姿教授的《我國應訴管轄的法理重述——從“默示/推定協(xié)議解釋論”批判開始》、陳杭平教授的《論民事訴訟管轄恒定原則》、周翠教授的《專門管轄制度研究》等論文推動了我國管轄制度與理論的內在體系化。在當事人方面,占善剛教授的《當事人缺席的基本性質與科學規(guī)制——基于比較法上的分析》、李浩副教授的《民事訴訟當事人程序同意權研究》等論文深化了對當事人權利、義務、負擔的認識。在訴的基礎理論與基本制度方面,博士生蘇偉康的《訴訟標的法律關系說及其修正》、趙志超講師的《基于同一事實的糾紛合并審理規(guī)則重述——以〈民訴解釋〉第221條為中心》就我國訴訟標的理論和訴的合并問題展開了深度分析。在證據證明方面,霍海紅教授的《舉證證明責任概念的三重困境》鞏固了證明責任(舉證責任)“雙重含義說”的理論共識。吳澤勇教授的《買賣合同標的物瑕疵的證明責任——以買受人通知義務為中心》《表見代理的證明責任問題》《網絡服務提供者幫助侵權責任訴訟的證明責任問題》《論環(huán)境侵權訴訟中證明責任倒置的實現(xiàn)》針對特殊類型糾紛的證明責任問題展開了具體分析。紀格非教授的《論限制自認——以〈民事證據規(guī)定〉第7條為對象的研究》通過規(guī)則的解構與建構實現(xiàn)了限制自認的合體系化。胡驍講師的《程序保障視角下法官證據調查裁量權的制度因應》、李凌副教授的《集中審理視角下民事證據調查階段化研究》對推進證據調查的規(guī)范化具有重大意義。在訴訟保障機制方面,周翠教授的《電子送達與電子提交比較研究》、吳英姿教授的《論保全錯誤的程序法解釋》針對送達和保全中的問題展開了深入的研究。在訴訟程序方面,張衛(wèi)平教授、博士生劉子赫的《提審:制度機理與演進路向——以法院審級職能定位改革為背景》、范怡倩法官的《論民事再審之案件運行態(tài)勢及制度完善》推進了對提審和再審的理論認識。在裁判效力方面,王福華教授的《民事判決理由效力的法理基礎》對裁判效力進行了類型化分析,為廓清判決理由效力適用范圍、擴大判決理由拘束效果提供了理論依據。最后,在調解與仲裁程序方面,趙毅宇講師的《中國商事調解立法模式選擇及其展開》、陳杭平教授的《仲裁協(xié)議主觀范圍理論的重構》提出了適應我國實際需求的商事調解模式和仲裁協(xié)議主觀范圍理論。

2.扎實推進程序實體協(xié)同研究

《中華人民共和國民法典》在中國特色社會主義法律體系中占據基礎性地位,《民法典》中的權利能否借助民事訴訟得以正確判定和有效實現(xiàn),直接關系到全面依法治國、全面推進國家治理體系和治理能力現(xiàn)代化以及“切實實施民法典”的有效落實。鑒于此,學界進一步推進程序實體協(xié)同研究。針對程序實體協(xié)同的正當性、必要性,張衛(wèi)平教授的《防御請求之訴:實體與程序的關聯(lián)分析——兼論人格權防御請求之訴》深入民事實體法和民事訴訟法的基本原理,從學理上闡釋了大陸法系國家民事訴訟法與民法的對應關系,搭建起了適應實體法要求的防御請求之訴。任重副教授的《民法典與民事訴訟法的協(xié)同實施:回眸與展望》系統(tǒng)分析了程序實體協(xié)同的必要性,充分挖掘了我國兩法協(xié)同實施的困境與成因,并對《民法典》時代程序法與實體法的應然關系和協(xié)同實施方案展開了研究。實體權利的實現(xiàn)離不開程序制度的有效承接,“《民法典》訴訟評注”開啟了全方位認識和研究民法典的新路徑,成為扎實推進程序實體協(xié)同的有效載體。林劍鋒教授的《〈民法典〉第1073條(親子關系訴訟)訴訟評注》、郭小冬教授的《〈民法典〉第1000條(侵害人格權民事責任)訴訟評注》、蒲一葦教授的《〈民法典〉第537條(債權人代位權行使效果)訴訟評注》、任重副教授的《〈民法典〉第1170條(共同危險行為)訴訟評注》、博士生馮祝恒的《〈民法典〉第186條(違約與侵權請求權競合)訴訟評注》結合民事訴訟法與民法的原理、原則、體系、概念,對民法典中的程序要素展開了深入分析,為“切實實施民法典”提供了不可或缺的程序法視角,為推動《中華人民共和國民法典》和《中華人民共和國民事訴訟法》的協(xié)同實施貢獻了重要力量。此外,陳愛武教授的《親子關系確認訴訟的類型化:案例、問題與思考——兼議〈民法典〉第1073條的規(guī)定》、李喜蓮教授的《離婚撫養(yǎng)權糾紛中未成年子女意愿適用的司法考量及程序銜接》、金印副教授的《法人承擔分支機構民事責任的實體基礎與程序結構》、李瀟洋講師的《論保證人清償后對主債權的承受》、博士生王富世的《論先訴抗辯權的程序實現(xiàn)——基于程序抗辯與實體抗辯的雙重考量》等針對具體問題中程序與實體的協(xié)同做了深入研究。胡學軍教授的《家族相似性:民事訴訟法法典化的邏輯與技術》指出,民事訴訟法法典化有助于程序與實體法的協(xié)調與對接、完成民事程序法制度與理論的內在體系化、實現(xiàn)從程序法定到程序法治的升華,具有必要性和緊迫性。

3.持續(xù)關注強制執(zhí)行前沿問題

民事強制執(zhí)行制度是實現(xiàn)民事權利的重要保障,民事強制執(zhí)行法草案的公布使強制執(zhí)行成為熱點問題,2023年學界繼續(xù)關注強制執(zhí)行前沿問題,產生了一大批兼具理論價值和實踐意義的研究成果。張衛(wèi)平教授的《“審執(zhí)分離”本質與路徑的再認識》指出,“審執(zhí)分離”應當在其原旨意義上推進和深化,應以強制執(zhí)行法立法為契機對現(xiàn)行制度進行相應調整,進而實現(xiàn)我國民事執(zhí)行制度的現(xiàn)代轉型。史明州副教授的《審執(zhí)分離的誤讀與澄清》則認為,只有掙脫審執(zhí)分離的束縛,中國法才能擺脫自說自話,從包括德日在內的域外法治文明成果汲取養(yǎng)分。陳杭平教授的《執(zhí)行價款分配模式轉型之辨》指出,平等主義更契合我國的具體國情與執(zhí)行體制,從二元主義轉向統(tǒng)一的優(yōu)先主義的時機和條件尚不成熟,現(xiàn)階段應當對相對平等主義加以完善,形成更好地平衡公平與效率的執(zhí)行價款分配模式。李瀟洋講師的《債權平等與查封的優(yōu)先效力》、馬強偉講師的《論查封債權人的優(yōu)先受償地位及其效力限制》則認為,在執(zhí)行與破產有效分工下,查封優(yōu)先效力不僅保障了執(zhí)行效率,也與債權平等原則相兼容。此外,毋愛斌教授的《仲裁案外人權益救濟機制的立法展開——基于我國〈仲裁法〉〈民事訴訟法〉修訂和〈民事強制執(zhí)行法〉制定的協(xié)同考量》、霍海紅教授的《執(zhí)行時效排除規(guī)則的困境及其破解》、吳英姿教授的《論執(zhí)行裁決權運行的正當程序——以〈民事強制執(zhí)行法(草案)〉為對象的討論》、曹志勛副教授的《論民事給付之訴及其執(zhí)行的明確性要求》、曹建軍副教授的《論民事執(zhí)行審查模式的轉型與證明機制的強化》《論公證債權文書強制執(zhí)行程序的體系化銜接》、高星閣副教授的《對“公法人”民事執(zhí)行立法論》、劉穎副教授的《物權期待權排除強制執(zhí)行規(guī)則之再審思》、博士生朱禹臣的《債權執(zhí)行規(guī)則的中國路徑》聚焦強制執(zhí)行中的具體問題,展開了具有前瞻性的研究,能夠為強制執(zhí)行法的制定提供科學的理論依據。

4.積極回應黨和國家重要關切

探索建立檢察機關提起公益訴訟制度是黨中央作出的重要部署。通過檢察公益訴訟促進公益司法保護、切實保障公民的合法權益,形成公益保護的“中國方案”是黨和國家的重要關切。在此背景下,郭小冬教授的《檢察機關提起刑事附帶民事公益訴訟的實踐爭議及理論回應》、張陳果教授的《恢復性司法:檢察機關提起的個人信息保護公益訴訟》、胡思博副教授的《檢察機關支持民事私益訴訟的程序設計》、博士生高旭的《消費公益訴訟懲罰性賠償金的歸屬與分配——基于分配正義理念的跨法域研究》圍繞我國檢察公益訴訟的制度完善和應用拓展進行了深入研究。

此外,信訪及其治理也是黨和國家高度重視的重大現(xiàn)實和理論問題,黨的二十大報告明確提出要加強和改進人民信訪工作。中國法學會副會長景漢朝的《信訪治理的規(guī)律性認識與法治化路徑》指出,要以信訪治理法治化為目標,著力推進信訪基本制度立法化、公權力行使法定化、訴求受理程序化、事項辦理合法化、信訪秩序規(guī)范化、失職違法責任化等,構建信訪治理法治化體系和路徑。景漢朝的《涉訴信訪治理的演進與新時代現(xiàn)代化方向》認為,涉訴信訪治理現(xiàn)代化應以治理體系系統(tǒng)化、治理機制法治化、治理手段信息化、司法管理科學化、權益保障充分化為基本建構和核心內容,成為國家治理體系和治理能力現(xiàn)代化的重要組成部分。

5.小結與展望

從CLSCI來源期刊發(fā)文情況來看,2023年民事訴訟法學界研究成果卓著。2023年,學界研究延續(xù)了深耕基礎理論和基本制度的學術傳統(tǒng),進一步夯實了程序法治的理論基礎,解決了一系列實踐中的疑難問題。同時,該年度研究緊扣時代發(fā)展主題,對“民法典時代”的程序實體協(xié)同、強制執(zhí)行法立法中的重大疑難問題、黨和國家關切的重點問題展開了扎實研究,從中國問題出發(fā),堅持中國立場,探索中國方案,為推進中國式法治現(xiàn)代化、加快建設法治中國持續(xù)貢獻民事訴訟法學學術共同體的智慧和方案。2023年,民事訴訟法學理論體系更趨成熟完善、理論對實踐的指導意義更加凸顯。

展望未來,在新的時代背景下,要想完全擺脫民事訴訟法學的“貧困化”,必須進一步厚植理論根基、加強基礎研究。同時,要進一步深化程序實體協(xié)同研究,繼續(xù)對《中華人民共和國民法典》重點條文展開訴訟評注,有針對性地解決兩法融合的具體問題,確保民事權利順利實現(xiàn),并在此基礎上歸納、總結、升華民法典與民事訴訟法協(xié)同實施的基礎理論。此外,應當借助《中華人民共和國民法典》的頒布實施,穩(wěn)步推進民事訴訟法的法典化,推動強制執(zhí)行法的科學制定和及時頒布,以此實現(xiàn)民事訴訟制度的體系化和現(xiàn)代化,實現(xiàn)從程序法定到程序法治的中國式現(xiàn)代法治的升華。