編者按

2023年的CLSCI期刊發文情況,中國法學創新網在采納法學學術前沿團隊統計報告的基礎上,繼續委托其團隊結合往年法學創新網的統計標準進行了進一步的更新和核定,最終確定了2023年CLSCI期刊發文統計分析系列報告。如發現有數據信息不準確或評價不妥之處,請發郵件至:zgfxcxw@163.com

數字經濟法學引領潮流 自主知識體系初見規模

——2023年度CLSCI來源期刊經濟法學發布情況與統計分析

2023年度全年CLSCI來源期刊共刊發論文1877篇。2022年度全年CLSCI來源期刊共刊發論文1861篇,2021年度全年CLSCI來源期刊共刊發論文1884篇,2020年度全年CLSCI來源期刊共刊發論文1938篇。除《中國刑事法雜志》外,2023年度其他CLSCI期刊均刊發了經濟法學論文。2023年度經濟法學論文總計122篇,2022年度為122篇,2021年度為108篇,2020年度為102篇。

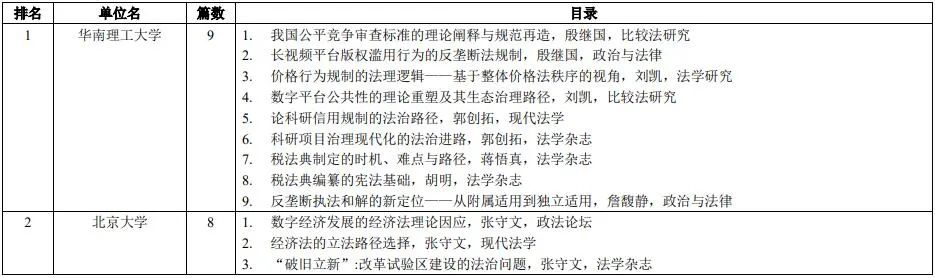

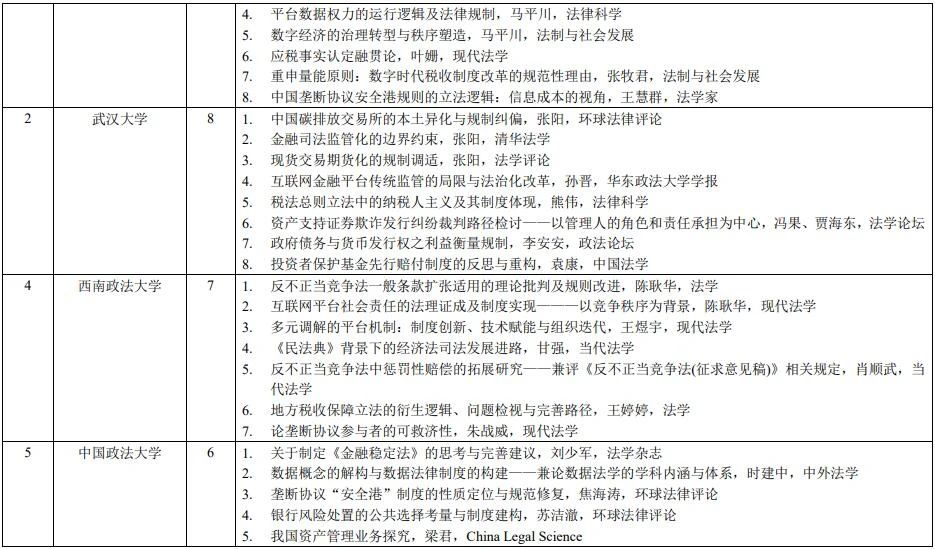

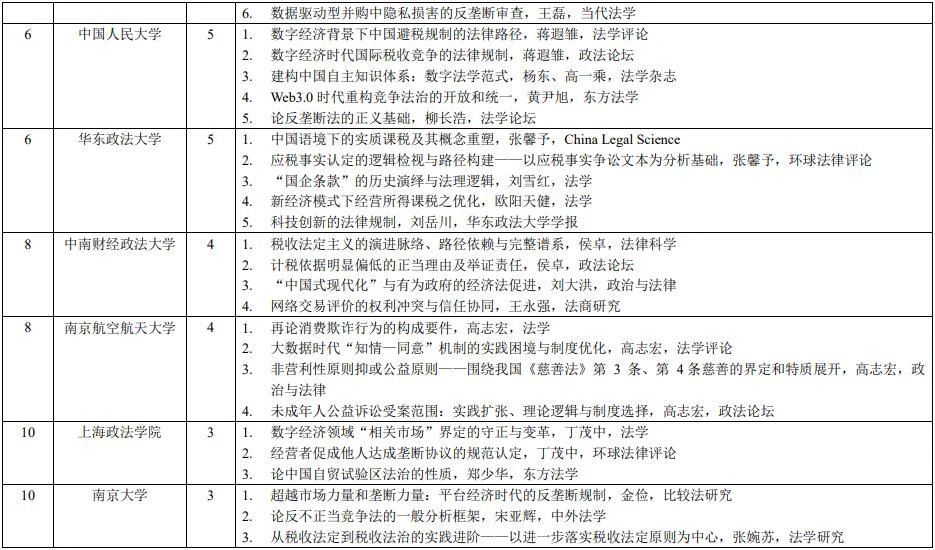

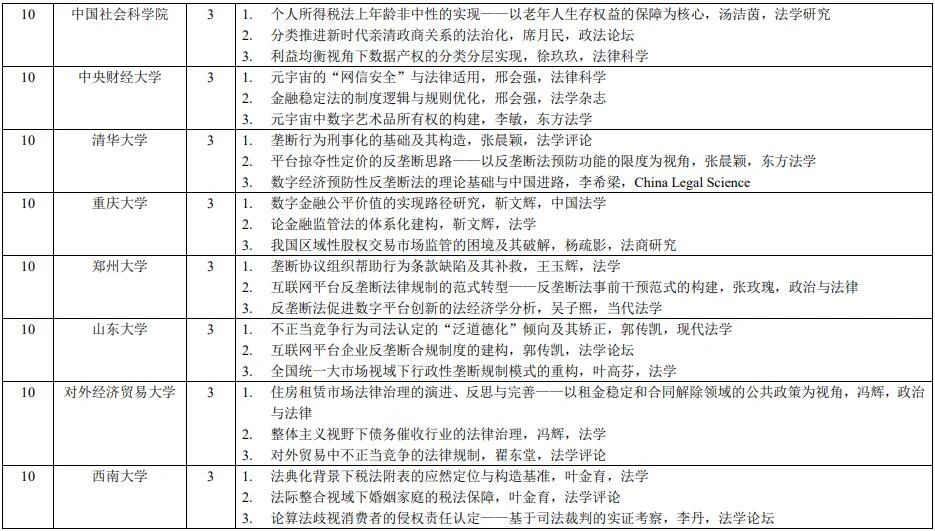

(一)年度高產單位

為便于閱讀,僅展現本學科領域發文總量在3篇及以上的單位,詳見下表。

(二)年度高產作者

本領域高產學者的標準是發文量在2篇及以上。據此,本領域高產學者為南京航空航天大學高志宏教授(4篇),北京大學張守文教授(3篇),武漢大學張陽講師(3篇),武漢大學/深圳大學熊偉教授(2篇),遼寧大學劉劍文教授(2篇),華南理工大學殷繼國教授(2篇),中南財經政法大學侯卓教授(2篇,此外作為第二作者與劉劍文教授發表1篇計入經濟法學劉劍文教授名下),上海政法學院丁茂中教授(2篇),中央財經大學邢會強教授(2篇),清華大學張晨穎教授(2篇),重慶大學靳文輝教授(2篇),對外經濟貿易大學馮輝教授(2篇,另有1篇歸入社會法學學科下),西南大學葉金育教授(2篇),華南理工大學劉凱副教授(2篇),華南理工大學郭創拓副教授(2篇),西南政法大學陳耿華副教授(2篇),山東大學郭傳凱副教授(2篇),中國人民大學蔣遐雛講師(2篇),華東政法大學張馨予助理研究員(2篇),北京大學馬平川博士生(2篇)。

有部分學者因所在單位未在本次高產之列,故在此展示其論文發表情況:熊偉教授除以武漢大學為第一單位發表上述1篇外,調入深圳大學后在《法學雜志》發表《稅收法定原則的法典化訴求及其實現路徑》。劉劍文教授在《中國社會科學》發表《發展型財稅法的理念躍遷與制度構造》,在《法律科學》發表《稅法典目標下稅法總則的功能定位與體系安排》。

(三)年度領域研究熱點與趨勢

2023年度,除《中國刑事法雜志》外的CLSCI來源期刊均刊發經濟法學科論文,共計122篇,占2023年度發文總數的6.5%(122/1877),在十四個法學二級學科中排名第六,與2022年度的情況持平。其中,三大權威期刊共刊登經濟法學論文8篇:《中國社會科學》1篇、《中國法學》3篇、《法學研究》4篇,占經濟法學科2023年在CLSCL期刊發文總數的6.56%(8/122),占三大權威期刊法學論文發表總篇數的4.52%(8/177),與2022年相比有所上升。2023年度刊發經濟法學科論文的期刊中,《法學》16篇,居于首位;《法學評論》10篇,兩刊發表的經濟法學論文數共計26篇,占經濟法學科總發文量的21.31%。

從科研單位來看,發文量十強(3篇及以上)的單位共19家,累計發文86篇,占學科發文總量的70.49%(86/122),分別為:華南理工大學(9篇)、北京大學(8篇)、武漢大學(8篇)、西南政法大學(7篇)、中國政法大學(6篇)、中國人民大學(5篇)、華東政法大學(5篇)、中南財經政法大學(4篇)、南京航空航天大學(4篇)、上海政法學院(3篇)、南京大學(3篇)、中國社會科學院(3篇)、中央財經大學(3篇)、清華大學(3篇)、重慶大學(3篇)、鄭州大學(3篇)、山東大學(3篇)、對外經濟貿易大學(3篇)、西南大學(3篇)。與2022年相比,2022年經濟法學科CLSCI期刊發文量前十名的單位累計發文71篇,分別為:北京大學(14篇)、中國政法大學(9篇)、華南理工大學(8篇)、中央財經大學(6篇)、中國人民大學(6篇)、上海交通大學(6篇)、武漢大學(5篇)、西南政法大學(5篇)、中國社會科學院(4篇)、重慶大學(4篇)、上海政法學院(4篇)。2023年度華南理工大學法學院以9篇躍居榜首,北京大學排名第二,武漢大學排名第三。華南理工大學法學院在連續3年位居前三甲后,2023年度發文量排名第一,發展勢頭強勁。2023年度高產單位發文數量的上升體現了集聚效應的加強。

本領域高產學者的標準是發文量在2篇及以上。據此,本領域高產學者為南京航空航天大學高志宏教授(4篇),北京大學張守文教授(3篇),武漢大學張陽講師(3篇),武漢大學/深圳大學熊偉教授(2篇),遼寧大學劉劍文教授(2篇),華南理工大學殷繼國教授(2篇),中南財經政法大學侯卓教授(2篇,此外作為第二作者與劉劍文教授發表1篇計入經濟法學劉劍文教授名下),上海政法學院丁茂中教授(2篇),中央財經大學邢會強教授(2篇),清華大學張晨穎教授(2篇),重慶大學靳文輝教授(2篇),對外經濟貿易大學馮輝教授(2篇,另有1篇歸入社會法學學科下),西南大學葉金育教授(2篇),華南理工大學劉凱副教授(2篇),華南理工大學郭創拓副教授(2篇),西南政法大學陳耿華副教授(2篇),山東大學郭傳凱副教授(2篇),中國人民大學蔣遐雛講師(2篇),華東政法大學張馨予助理研究員(2篇),北京大學馬平川博士生(2篇)。從作者身份來看,教授與副教授在CLSCI期刊的發文仍占主流;同時青年學者的力量不可小覷。來自西南政法大學的朱戰威、武漢大學的張陽、中國政法大學的王磊、中國人民大學的蔣遐雛、黃尹旭、中央財經大學的李敏、重慶大學的楊疏影、鄭州大學的吳子熙、西南大學的李丹以講師的身份獨立發文。來自北京大學的馬平川、王慧群、中國人民大學的柳長浩、清華大學的李希梁、復旦大學的任愿達均以博士生身份獨立發表論文,來自中國人民大學的楊東教授與高一乘博士研究生在《法學雜志》合作發表一篇。《法律科學》《法制與社會發展》《法學家》《法學論壇》《China Legal Science》《東方法學》均刊登博士生獨立發表的論文。

2023年度,經濟法學者在金融法、財稅法、反壟斷法、反不正當競爭法、消費者權益保護法等不同領域全面展開研究,他們始終堅持戰略導向和問題導向,聚焦國內經濟發展前沿問題,為法學領域的發展和社會經濟活動的規范化作出了卓越的貢獻。從互聯網平臺的反壟斷規制、競爭法領域的數據開放與保護,到數字經濟的稅收征管,再到金融監管法的體系化構建,經濟法學者順應數字經濟時代的發展趨勢,積極探索經濟法學各分支部門法的守正與革新,踴躍回應新興法治問題,數字法治仍然會是近幾年的研究熱點。2023年3月,中共中央辦公廳、國務院辦公廳印發的《關于加強新時代法學教育和法學理論研究的意見》指出,建構中國自主的法學知識體系,經濟法學者肩負著建構中國自主獨立的經濟法學知識體系之使命,下一步經濟法學者研究將更加緊密地與國家發展戰略以及時代議題相結合,推動法學理論研究進一步深化,為推進中國式現代化提供經濟法保障。

1.競爭法學領域

競爭法是維護市場競爭的公平和有效運行的法律規范,發揮著規制壟斷行為、不正當競爭行為等其他可能有損市場公平競爭行為的“利劍”作用,長久來備受學者關注。2023年經濟法學者繼續秉持求真務實的態度,在亟需關注的平臺經濟反壟斷規制、數字經濟、公平審查方向領域持續深耕,同時緊跟科技文化潮流,不斷開拓多學科融匯的研習范式,積極回應現實需求,形成事前監管、事后執法等外部管控式治理合力。

平臺經濟的反壟斷規制仍舊是2023年的重點議題,對此,競爭法學者持續發力,著眼于基礎理論研究的同時又聚焦具體問題。劉凱副教授的《數字平臺公共性的理論重塑及其生態治理路徑》與陳耿華副教授的《互聯網平臺社會責任的法理證成及制度實現———以競爭秩序為背景》在理論端深耕發力,從法理角度彌合平臺公共責任的空缺。在具體規制思路方面,金儉教授的《超越市場力量和壟斷力量:平臺經濟時代的反壟斷規制》、張晨穎教授的《平臺掠奪性定價的反壟斷思路——以反壟斷法預防功能的限度為視角》、張玫瑰副教授的《互聯網平臺反壟斷法律規制的范式轉型——反壟斷法事前干預范式的構建》、郭傳凱副教授的《互聯網平臺企業反壟斷合規制度的建構》均從特定研究路徑出發,針對平臺壟斷力量提出可供參考的規制路徑、有力推動現有規制體系的重構與完善。

在數字經濟創新驅動的時代背景之下,殷繼國教授的《長視頻平臺版權濫用行為的反壟斷法規制》回溯反思近年來不斷凸顯的長視頻平臺版權濫用行為問題并同時提出探索性的規制進路,丁茂中教授的《數字經濟領域“相關市場”界定的守正與變革》與李希梁博士研究生的《數字經濟預防性反壟斷法的理論基礎與中國進路》均聚焦于數字經濟時代下的競爭問題,從不同側面進行了反思與探索。王磊講師的《數據驅動型并購中隱私損害的反壟斷審查》揭示數字經濟背景下數據驅動型并購引發的巨大的隱私風險并提出相應規制進路。肖順武教授的《不正當競爭法中懲罰性賠償的拓展研究——兼評<反不正當競爭法(征求意見稿)>相關規定》旨在法治漸進主義思路的指引下,達致《反不正當競爭法》中達成拓展懲罰性賠償制度的優化。黃尹旭教授的《Web3.0時代重構競爭法治的開放和統一》呼吁促進全國統一大市場的形成,應探索建構開放型競爭規則。針對不正當競爭行為的規制,宋亞輝教授的《論反不正當競爭法的一般分析框架》、郭傳凱副教授的《不正當競爭行為司法認定的“泛道德化”傾向及其矯正》、翟東堂副教授的《對外貿易中不正當競爭的法律規制》的文章厘順了從國內到國際有關不正當競爭行為的規制脈絡與處置機制。

以壟斷協議為代表的反壟斷規制問題成為2023年度競爭法研究熱點。王慧群博士研究生的《中國壟斷協議安全港規則的立法邏輯:信息成本的視角》、朱戰威講師的《論壟斷協議參與者的可救濟性》、焦海濤教授的《壟斷協議“安全港”制度的性質定位與規范修復》、王玉輝教授的《壟斷協議組織幫助行為條款缺陷及其補救》、丁茂中教授的《經營者促成他人達成壟斷協議的規范認定》文章立足壟斷協議前沿問題展開深入探索,其中部分學者針對“安全港”這一外來制度融入我國反壟斷體系展開可行性探討,在規制過度和規制不足之間尋求平衡點,提供新視角。同時有關經營者在壟斷協議的角色定位之研究有力地回應了《反壟斷法》修訂新增的規制內容,研究總體上基于高效、便捷的價值目標,宏觀上對壟斷協議規制問題做整體把握,與當代經濟社會的發展需求相適應,克服傳統規制力度不足之困境。在詹馥靜助理研究員《反壟斷執法和解的新定位——從附屬適用到獨立適用》、柳長浩博士研究生的《論反壟斷法的正義基礎》、張晨穎教授的《壟斷行為刑事化的基礎及其構造》、葉高芬研究員的《全國統一大市場視域下行政性壟斷規制模式的重構》文章中分別從反壟斷法不同角度詮釋學科熱點,深挖底層邏輯,切實發揮反壟斷法在規范依據、風險控制方面的體系地位,與長久來的研究成果形成較好的銜接。

2023年度有關公平競爭審查方向的文章數量為一篇,僅刊有殷繼國教授的《我國公平競爭審查標準的理論闡釋與規范再造》,殷繼國教授從提煉公平競爭審查的實質性標準、針對重點領域和行業制定差異化審查標準、進一步完善列舉式審查標準以及健全審查標準與相關制度有效銜接的機制四個方面著手對公平競爭審查標準進行規范再造,豐富了有關公平競爭的論述。

2.金融法學領域

在2023年的內外復雜大環境中,中國經濟逐步從疫情期的非常態過渡到正常運行,其中服務業和消費迅速增長,新興產業和新動能領域持續蓬勃發展。作為推動經濟發展的支柱性產業,金融在國民經濟中扮演著不可或缺的角色,是國家核心競爭力的重要組成部分。

在金融領域,構建良好的金融法治環境對于服務實體經濟、防范金融風險、弘揚誠信文化和契約精神、全面建設社會主義現代化國家的重要意義更為凸顯。2023年度立法工作計劃中,《金融穩定法》被明確列入第一類立法項目,防范化解金融風險仍是金融工作的根本任務。2023年10月召開的中央金融工作會議指出:“要加強金融法治建設,及時推進金融重點領域和新興領域立法,為金融業發展保駕護航。”這不僅明確了金融法治建設的重要意義,也指明了金融法治工作的發展方向。在“穩中求進”的總基調下,金融法學學者聚焦重點、與時俱進,以夯實金融法治根基為目標,針對金融領域的突出問題展開了深入研究。

關于金融風險防范與金融監管體系創新的研究方興未艾。金融法學者們圍繞構建金融監管體系展開了詳盡論述,靳文輝教授在《論金融監管法的體系化建構》一文中強調體系化建設的重要性,構建內在價值系統,外在規則系統,實踐中落實“原則—規則”模式以保證立法的連貫性和一致性;而邢會強教授撰寫的《金融穩定法的制度邏輯與規則優化》則對《金融穩定法》(草案)整體和細則都提出建設性意見;張陽講師在其文章《金融司法監管化的邊界約束》中提出金融司法監管化的破局關鍵在于司法和監管尋得協同之道,明確金融司法監管化的邊界約束,從公序良俗、商事習慣和合同嵌入的三重角度重塑金融監管規章介入司法裁判的合理通道;夏戴樂講師在《檢察公益訴訟在金融領域的拓展與邊界》明確在檢察公益訴訟延伸至金融領域時介入的范圍與邊界及適用的情況。聚焦具體領域的金融風險防范和監管,張陽講師在《現貨交易期貨化的規制調適》討論了現貨和期貨之間的商法難題,提出以回應型商法理念為遵循,從三維度進行規制改革;蘇潔澈副教授的論文《銀行風險處置的公共選擇考量與制度建構》以路徑依賴和公共選擇理論對現有銀行風險處置規則立法和不同利益主體的分析,認為應通盤考慮銀行風險處置制度的建構與立法目標,由客觀中立的立法起草機構來制定銀行風險處置規則;梁君講師在《我國資產管理業務探究》中指出資產管理行業的監管滯后問題并建議制定統一的監管標準,落實現有監管措施,推進直接融資法律制度;楊疏影講師的《我國區域性股權交易市場監管的困境及其破解》探討了當前“一元化”監督模式在政府主導下引發的問題,主張通過合理分配監管權力和提高效率以推進行政監管革新;馮輝教授《整體主義視野下債務催收行業的法律治理》指出債務催收行業的監管困境,并指出破解困境的路徑應從具體行為監管轉向行業整體治理。

數字經濟已經成為我國高質量發展的新引擎。數字金融作為當前金融通過數字化轉型發展而出現的新型金融形態,是金融在社會、經濟和科技發展潮流中不可逆轉的趨勢,金融法學者對數字金融的崛起帶來的新的機遇與挑戰做出了積極回應。靳文輝教授在《數字金融公平價值的實現路徑研究》一文中從保障公平實現的規范原理和公平價值現實展開的具體策略兩個層面提出了實現數字金融公平價值的建議;張晉教授在《互聯網金融平臺傳統監管的局限與法治化改革》中提出互聯網金融平臺的負外部性不僅在于壟斷問題,更有金融風險及其傳導。傳統金融監管對此存在短板,理性做法是結合互聯網金融平臺的特性通過傳統監管創新實現監管現代化,最終落腳于改進與優化監管;曾威副教授在《網絡金融消費者認知偏差的法律應對》中指出了網絡金融消費者的認知偏差,提出消費者保護制度需進行的回應性調整的建議。

在加快構建綠色低碳循環發展經濟體系的背景下,綠色金融也成為2023年金融法學界的重要議題。我國正大力發展碳市場和碳交易,張陽講師在《中國碳排放交易所的本土異化與規制糾偏》深刻剖析了我國碳交易所發展過程中遇到的問題,呼吁采取全局性治理和規制糾正措施,從設施、機制、監管、制度四層面進行系統糾偏,支持綠色金融和可持續發展。

3.財稅法學領域

財稅法作為調節國家治理基礎和重要支柱的法律規范,其凝聚了各方利益,既關乎“國計”,又影響“民生”。2023年財稅法學者主要圍繞基本理念、基本原則、稅法典制定、回應伴隨數字經濟發展而來的稅收難題等方面進行展開,積極探索完善新時代財稅法律體系,著力在中國式現代化背景下推進財稅法治建設。

在基本理念和基本原則的研究上,無論是劉劍文教授和侯卓教授合撰的《發展型財稅法的理念躍遷與制度構造》到葉珊教授的《應稅事實認定融貫論》再到張牧君博士后的《重申量能原則:數字時代稅收制度改革的規范性理由》,還是從張婉蘇教授的《從稅收法定到稅收法治的實踐進階——以進一步落實稅收法定原則為中心》和侯卓教授的《稅收法定主義的演進脈絡、路徑依賴與完整譜系》到張馨予講師的《中國語境下的實質課稅及其概念重塑》,學者們圍繞這些財稅法理念、原則,從其實踐應用和價值比較展開詳盡論述,強化了稅收基本原則的闡釋力和穿透力。

在稅法法典化研究框架內,蔣悟真教授在《稅法典制定的時機、難點與路徑》中深刻剖析了稅法典制定在理論層面的必要性、技術層面的可行性與時機層面的有利性,并圍繞四組矛盾關系提出稅法法典化難點的化解之道。胡明教授的《稅法典編纂的憲法基礎》一文側重于從憲法視角探討稅法法典化的規范路徑,從憲法理念、憲法依據、憲法功能三個方面明晰稅法典的建制模式。在稅法總則的制定上,劉劍文教授在《稅法典目標下稅法總則的功能定位與體系安排》中指出稅法總則的制定對于國家治理體系以及對稅收領域的科學立法、嚴格執法、公正司法均具有深刻意義。稅法總則的制定既要關注靜態法律條文層面的體系安排,也應將法律關系的運轉作為動態考察,厘清全面發揮稅法總則各項功能所應具備的結構,并基于問題導向,科學謀劃立法的具體內容。熊偉教授在《稅法總則立法中的納稅人主義及其制度體現》稅法總則不宜滿足于規范細節,而應在納稅人主義指導下在整體架構上有更多作為,如在稅法形式方面,堅持稅收法定原則;在稅法內容方面,堅持公平分配稅收負擔;在征收管理方面,堅持正當法律程序,嚴格依法征稅;在實施保障方面,建立專門的納稅人保護機構。李剛副教授的《比較法視野下我國“稅法總則”的立法框架與特色章節》則在對德國、日本、韓國、俄羅斯、克羅地亞及我國澳門特別行政區六部稅法典的比較基礎上,提出了我國稅法總則立法框架的設計。

伴隨著數字經濟的發展,稅收領域也迎來了許多難題,財稅法學者也對此做出了回應。李帥副教授在《論我國數字服務稅法律制度的構建》指出由于數字經濟模式讓可歸因于特定地區的利潤歸屬認定變得與過往不同,因此相應的稅制也應當隨著數字經濟的興起而調整,數字服務稅是數字經濟時代消費稅在特定數字商品上的拓展適用。我國應當積極出臺符合我國國家利益的數字服務稅制度,將數字服務稅作為消費稅的子稅目進行立法固化,同時明確其具體的稅收要素,并輔之以特定條件下的加計扣除稅收優惠。蔣遐雛講師圍繞數字經濟時代的避稅以及國際稅收競爭,分別撰寫了《數字經濟背景下中國避稅規制的法律路徑》以及《數字經濟時代國際稅收競爭的法律規制》,為我國在發展數字經濟背景下如何規制避稅以及如何回應隨著數字經濟發展而引發的新一輪國際稅收競爭指明了可行的道路。

4.數字法治研究熱度依舊,創新不斷

2023年仍然是數字經濟蓬勃發展的一年,面對中國數字經濟發展的大量機遇,經濟法學堅持以問題意識為導向,守正不移,創新求變。中國法學會經濟法學研究會2023年年會也以“因應數字時代經濟法發展挑戰”為主題,著重探討了數字時代的經濟法相關問題。具體來說,經濟法學者回應數字時代的研究既有重者恒重的基礎理論研究,如張守文教授的《數字經濟發展的經濟法理論因應》,從本體論、發生論、價值論、規范論、運行論等層面闡述數字經濟時代經濟法理論的“變與不變”,又有回應時代問題的新興研究,如馬平川博士研究生的《數字經濟的治理轉型與秩序塑造》。總之,面對數字經濟的蓬勃發展,經濟法學無論是從理論層面還是實踐層面,均給出了有益回應。

回望2023年CLSCI期刊發文情況,基于研究對象的數字化,通過在原有進路的基礎上融入新語境來創新規制模式和方法是經濟法學者主要的研究進路。就研究對象來看,對數字平臺的規制進行研究仍然是2023年度經濟法學者研究的重點。丁茂中教授的《數字經濟領域“相關市場”界定的守正與變革》集中回應了在數字經濟的發展對“相關市場”這一傳統概念的挑戰,張晨穎教授的《平臺掠奪性定價的反壟斷思路——以反壟斷法預防功能的限度為視角》,則從反壟斷法的預防功能為視角研究了平臺掠奪性定價,嘗試了以新視角解答老問題。同時,平臺責任的研究也有一些成果,陳耿華副教授的《互聯網平臺社會責任的法理證成及制度實現———以競爭秩序為背景》指明了互聯網平臺主動承擔社會責任既有助于提升競爭法的實施效益,還可以有效預防平臺反競爭行為,因此需要賦予互聯網平臺對平臺內部生態系統特定的監管權責,倡導構建平臺競爭促進機制,遵循必要的互聯互通義務,恪守適度的信息披露義務,理性厘定互聯網平臺的競爭邊界。

延續2022年度對于元宇宙的研究,2023年有關元宇宙的研究仍在繼續,2023年度CLSCI期刊共刊發3篇元宇宙相關論文。邢會強教授的《元宇宙的“網信安全”與法律適用》一文探討了元宇宙中代碼和現實世界的法律相關問題。李敏講師在《元宇宙中數字藝術品所有權的構建》則指出我國法律應與時俱進地回應技術變革帶來的數字資產所有權構建的需求,實現數字藝術品NFT交易目的與法律效果之間的匹配,在此基礎上回答了元宇宙中數字藝術品所有權的構建問題。任愿達博士研究生的《元宇宙供應商治理:標準與法律融合論的本土化進路》探討了元宇宙的供應商治理問題。

2023年,任何法學學科都無法忽視中國式現代化以及自主知識體系建構這兩個時代命題。圍繞中國式現代化,劉大洪教授的《“中國式現代化”與有為政府的經濟法促進》一文指出實現中國式現代化的過程中政府應當以簡化辦事程序、強化公共服務、優化監管執法的“三化”來更好處理政府與市場關系。彭運朋助理教授的《中國式現代化與經濟法制度創新的競爭性供給理論》則探討了以構建制度創新的競爭性供給機制來回應中國式現代化背景下市場中層出不窮的新模式、新業態、新技術以及愈發復雜的既得利益問題。楊東教授和高一乘博士研究生合撰的《建構中國自主知識體系:數字法學范式》在中國自主知識體系下提出了數字法學概念,指出了數字法學范式的“一核三性”重要特征。

5.小結與展望

2023年的經濟法學者守正創新,既注重理論探索,持續深化我國經濟法學科發展,又積極展望未來趨向,著眼于具體領域的應然變革與實然呈現。在這一年,建構中國自主的法學知識體系成為法學研究的時代命題,法學領域迎來了一場具有時代意義和世界意義的深刻革命。經濟法學作為法學重要的分支學科,對此高度重視,積極回應,經濟法學者們筆耕不輟,為建構中國自主經濟法學知識體系做出大量有益研究。2023年數字經濟規模持續擴大,經濟法學者肩負起保障國家經濟發展的重要使命,持續關注由此帶來的現實問題,對經濟法的各類具體制度展開深入研究,推動經濟法適應并進一步促進數字時代的變革發展。

2024年,經濟法的統合性立法、建設全國統一大市場、鄉村振興、區域協調發展等難點問題仍舊有待攻克,平臺經濟治理、法治化營商環境建設、金融穩定法律制度研究、數字金融等熱點問題需要經濟法學者們重點攻關,2023年以及過去四十余年豐碩的研究成果已經為未來的經濟法學研究工作奠定理論基礎,相信在新的一年全體經濟法學者更將合力推動我國法學研究繁榮和法治事業進步!