編者按

2022年的CLSCI期刊發文情況,中國法學創新網在采納法學學術前沿團隊統計報告的基礎上,繼續委托其團隊結合往年法學創新網的統計標準進行了進一步的更新和核定,最終確定了2022年CLSCI期刊發文統計分析系列報告。如發現有數據信息不準確或評價不妥之處,請發郵件至:zgfxcxw@163.com

“人類命運共同體”理念貫穿研究過程

各領域研究熱點各具特色

——2022年度CLSCI來源期刊國際法學發布情況與統計分析

(二)年度高產作者

本領域高產學者的標準是發文量在3篇及以上。據此,本領域高產學者為:吉林大學何志鵬教授(4篇),中南財經政法大學黃志慧副教授(3篇),北京物資學院邵莉莉副教授(3篇)。

(三)年度領域研究熱點與趨勢

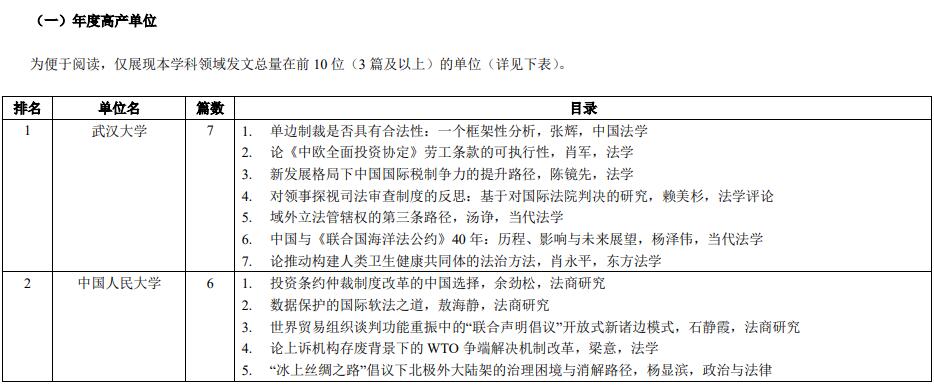

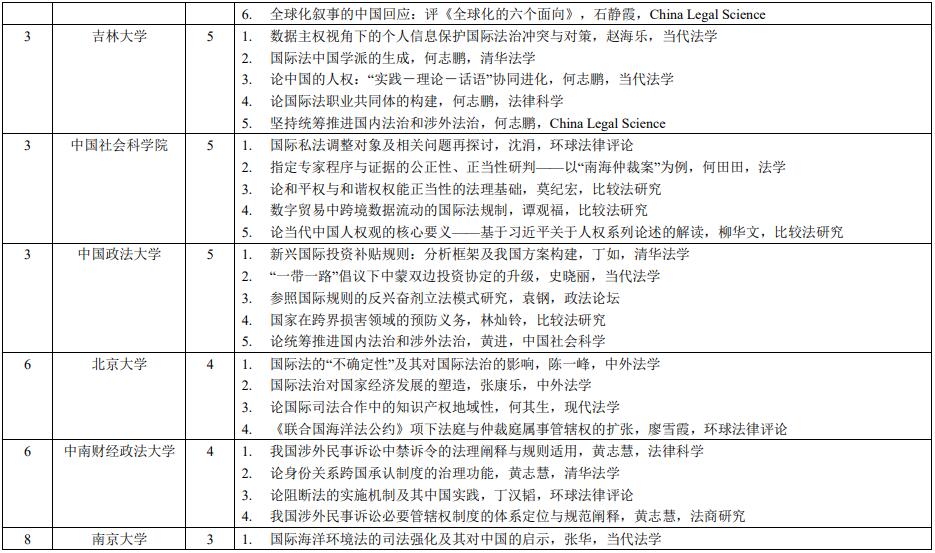

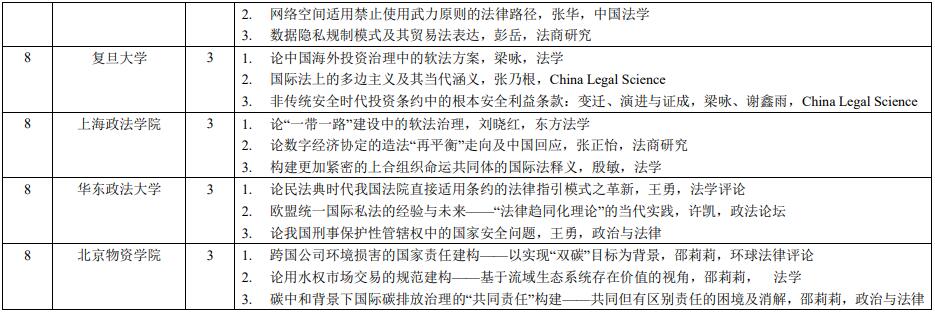

從發文單位上看,武漢大學以7篇的數量占據領先地位,其他發文5篇及以上的單位分別是:中國人民大學(6篇)、中國政法大學(5篇)、吉林大學(5篇)、中國社會科學院(5篇),與2021年相比,本年度的這一數據有小幅回落。

從發文作者上看,全年發文3篇及以上的學者共有3位:吉林大學何志鵬教授在國際公法理論、國際法治與全球治理等領域的建樹頗豐,他于2021年亦在此領域發表了3篇法核論文;中南財經政法大學黃志慧教授在涉外民事訴訟領域頗有心得;北京物資學院邵莉莉副教授則深耕國際環境保護領域,先后研究了碳中和與用水權市場交易的規范。全年發文2篇的學者分別是:在國際貿易領域發文的中國人民大學石靜霞教授,研究國際投資法的復旦大學梁詠教授,研究網絡空間和國際海洋環境法的南京大學張華教授,研究民法典和刑事保護性管轄權的華東政法大學王勇教授,以及關注“碳中和”立法的四川大學馮帥副教授。

2022年,世界進入了“疫情時代”的第三個年頭,我國在2022年末疫情防控進入了新的階段,但大國之間的角力依然未見平息。法律制度是社會現實的體現,而針對法律制度和其背后所蘊含思想進行的學術研究,正是當代社會最精彩的注腳。以下將主要從國際公法、國際私法與國際經濟法三個角度進行分析。

1.國際公法

本年度,國際公法領域仍然延續2021年的研究熱點,繼續在國際法治、全球治理領域發出“中國聲音”。值得矚目的是,學者們進一步圍繞習近平法治思想涉外法治部分展開深入學習和論述。呂江的《習近平法治思想中涉外法治話語生成與實踐邏輯——以“一帶一路”倡議為視角》與柳華文的《論當代中國人權觀的核心要義——基于習近平關于人權系列論述的解讀》兩篇文章是這一研究熱點中的典型。前者重點梳理了習近平總書記提出的“一帶一路”的涉外法治實踐,深度剖析習近平法治思想中有關涉外法治的理論創新,指出習近平法治思想中的涉外法治話語的生成為未來確立新的國際秩序規則,走向人類命運共同體提供了創新性的中國方案;后者則將研究集中在習近平關于尊重和保障人權的系列論述,這是習近平新時代中國特色社會主義思想的重要組成部分,具有深刻的國內法和國際法的法理基礎。可以說,在國家層面的國際法治理念研究上,習近平總書記的有關重要思想是毫無爭議的主要研究對象。進一步,“人類命運共同體”理念格外得到學者們的重視,殷敏的《構建更加緊密的上合組織命運共同體的國際法釋義》展示了“人類命運共同體”理念的中國實踐。本文指出,構建更加緊密的上合組織命運共同體是中國推進人類命運共同體的重要實踐,是打造周邊命運共同體的“先行先試區”;劉惠榮、齊雪薇的《BBNJ國際協定中人類共同繼承財產原則的去留探析——人類命運共同體理念下的中國因應之策》,通過引入人類命運共同體理念,完善人類共同繼承財產原則的國際法內涵,增強該原則在談判中的國際認同度與采納度,并通過闡釋中國支持性的主張,進一步增強中國運用人類命運共同體理念參與并引導全球海洋治理的能力。

除了國際法治理論這一研究方向外,2021年國際公法學者們還關注國際海洋法、國際人權法以及涉及網絡空間等方向的國際公法問題。

國際海洋法方面,何田田從《指定專家程序與證據的公正性、正當性研判——以“南海仲裁案”為例》仲裁案中指定專家這一違背程序與證據法理的做法,指出“南海仲裁案”的裁決是無效的;廖雪霞在《<聯合國海洋法公約>項下法庭與仲裁庭屬事管轄權的擴張》中提出如何應對屬事管轄權的擴張趨勢;楊澤偉研究了《中國與<聯合國海洋法公約>40年:歷程、影響與未來展望》;張華研究了國際海洋環境法的司法強化及其對中國的啟示。

國際人權法上,何志鵬研究了中國的人權在實踐、理論和話語方面的協同進化;毛俊響探討了《國際人權機制的生成邏輯》。在涉及網絡空間的國際公法問題上,在2022年,學者們在這一領域主要針對網絡空間適用禁止使用武力原則的法律路徑,網絡犯罪刑事管轄權的國際沖突與規制等議題展開了討論。

另外,2022年的國際公法領域中,碳中和問題受到了不少學者的關注。馮帥的《“碳中和”立法:歐盟經驗與中國借鑒——以“原則—規則”為主線》就希望在借鑒歐盟經驗的基礎上,探索出一條適合中國國情的道路,他的另一篇文章,《論“碳中和”立法的體系化建構》,也是提出中國應該如何完善相關法律和制度,實現碳中和的目標。邵莉莉在《碳中和背景下國際碳排放治理的“共同責任”構建——共同但有區別責任的困境及消解》一文中,提出如何在碳排放治理中,構建發達國家和發展中國家的“共同責任”。

在2022年的國際法領域,學者們更加注重中國創新,在國際法理論中更多的加入中國元素。不僅如此,由于單邊主義的抬頭,國際法學者提出要注重國際法上的多邊主義,并賦予了多邊主義在當代社會的涵義。

2.國際私法

2022年的國際私法研究更加強調中國聲音,比如楊永紅的《美國域外數據管轄權研究》提出,中國應積極聯合新興國家與發展中國家,主動參與國際數據合作機制的創立,提升在數據管轄方面國際規則體系構建中的話語權。同時,中國應采取措施提高中國企業在全球數據領域的競爭力及規則意識,從而真正地應對美國的數據霸權。許凱的《歐盟統一國際私法的經驗與未來——“法律趨同化理論”的當代實踐》思考了如何構建中國特色的國際私法規范體系,沈涓的《國際私法調整對象及相關問題再探討》一文對國際私法的調整對象進行了重新的分析和探討。黃志慧在《論身份關系跨國承認制度的治理功能》一文中,提出了我國應該如何進行外國身份關系承認。

在國際民商事領域的研究內容則顯得較為分散,但仍然強調了中國思考,比如李賢森的《國際商事仲裁意思自治的保障與限制問題——兼評<仲裁法>的修改》,探討了中國應該如何對意思自治原則進行系統性考量,黃志慧的《我國涉外民事訴訟必要管轄權制度的體系定位與規范闡釋》提出構建必要管轄權規范的必要性,在《我國涉外民事訴訟中禁訴令的法理闡釋與規則適用》一文中,他對于涉外民事訴訟中的禁訴令進行了探討,王勇在《論民法典時代我國法院直接適用條約的法律指引模式之革新》一文中探索應該如何精準高效地適用條約。

3.國際經濟法

在國際經濟法領域,2022的國際貿易與國際投資仍然受到新冠疫情和貿易爭端的影響,因此,國際經濟法領域的研究者們在2022年度仍然將目光主要聚焦于含WTO研究在內的國際貿易規則和國際投資法兩個方向。

在國際貿易規則研究中,多數學者都試圖從WTO或者區域貿易協定的角度切入。其中,針對WTO制度進行研究的有賀輝的《Incoterms何以在國際貿易中適用——從CISG第9條切入》,他主要研究《國際貿易術語解釋通則》的適用問題,韓龍在《海南自由貿易港間接稅優惠的WTO合規性審視》一文中,也分析了海南自由貿易港的間接稅優惠是否違反了WTO的原則。關注區域貿易協定的研究有趙春蕾的《國際經貿協定中勞工條款的解讀——以歐韓勞工分歧處理案為例》,本文對國際經貿協定中的勞工條款進行了分析。

與此同時,梁意的《論上訴機構存廢背景下的WTO爭端解決機制改革》一文對WTO的爭端解決機制改革進行了探討。當然,在新冠肺炎大流行的第三個年頭里,國際貿易領域中仍然受疫情影響,張海燕在《論TRIPS義務的臨時豁免在新冠預防和治療中的適用》一文中,提出為了保障發展中國家的公共健康,臨時性豁免TRIPS的必要性。

在2022年,國際投資法吸引了很多學者的關注。一方面,學者們圍繞投資仲裁,研究了諸如投資仲裁制度改革的中國選擇,國際投資仲裁準據法的平衡適用,還有國際投資仲裁中的投資者責任,包括投資仲裁中的股東間接申訴問題;另一方面,學者們關注投資條約,研究了國際投資協議中的日落條款和軟法在中國海外投資治理中可以發揮的作用,同時探討了國際投資協定中的安全例外條款的中國實踐,還有中國外商投資安全審查制度的完善。不僅如此,有學者關注了具體的投資協定,如中蒙雙邊投資協定的升級問題。同時,雖然《中歐全面投資協定》還沒有正式生效,但已經有學者在關注其中勞工條款的可執行性問題。

除了國際貿易法與國際投資法之外,學者們在國際稅法領域也有一定的投入。如對新發展格局下中國國際稅制爭力的提升路徑的研究。

最后,國際經濟法領域也針對跨境數據傳輸問題進行了討論。比如,齊鵬在《數字經濟背景下“一帶一路”跨境數據傳輸的法律規制》一文中,就研究了如何規范數據的跨境流動。而譚觀福在《數字貿易中跨境數據流動的國際法規制》一文中,也注意到了跨境數據流動的規制問題。不僅如此,楊帆在《后“Schrems Ⅱ案”時期歐盟數據跨境流動法律監管的演進及我國的因應》一文中,提出了中國如何應對跨境數據法律監管的發展和變化。敖海靜在《數據保護的國際軟法之道》一文中提出,通過軟法與硬法相結合的方式,完善數據保護法律體系。彭岳的《數據隱私規制模式及其貿易法表達》對通過貿易規制方式協調各國跨境數據隱私保護法律制度進行了探討。

4.小結與展望

綜合來看,國際公法、國際私法與國際經濟法三個領域在2022年中的研究熱點可謂是各有特色。國際公法學者站在了國際法治的高位,研究中國路徑,發出中國聲音,力圖在國際上為中國爭取自己的話語權;國際私法學者從國家的現實需求出發,努力構建中國自己的相應制度體系,幫助國家在國際風云變幻中站穩腳跟;國際經濟法學者緊緊貼合時代背景,對國際貿易規則和國際投資規則做出了更加深入的反思。此外,三個領域在新興技術方面都有一定數量的研究,比如網絡空間和數字經濟為對象,展現出了國際法學人研究、探索新生事物的熱情與信心。