編者按

2022年的CLSCI期刊發文情況,中國法學創新網在采納法學學術前沿團隊統計報告的基礎上,繼續委托其團隊結合往年法學創新網的統計標準進行了進一步的更新和核定,最終確定了2022年CLSCI期刊發文統計分析系列報告。如發現有數據信息不準確或評價不妥之處,請發郵件至:zgfxcxw@163.com

公司法破產法理論守正出新

數字法治研究蓬勃發展

——2022年度CLSCI來源期刊商法學發布情況與統計分析

2022年度全年CLSCI來源期刊共刊發論文1861篇,2021年度全年CLSCI來源期刊共刊發論文1884篇,2020年度全年CLSCI來源期刊共刊發論文1938篇。除法學家外,本年度其他CLSCI期刊均刊發了商法學論文。本年度商法學論文總計96篇,2021年度為140篇,2020年度為111篇。

(二)年度高產作者

本領域高產學者的標準是發文量在3篇及以上。據此,本領域高產學者為:中國人民大學劉俊海教授(7篇),中國政法大學李建偉教授(4篇),中國政法大學趙炳昊副教授(4篇)。

此外,中國人民大學劉俊海教授除上表6篇論文之外,還在《中國社會科學》發表《增強審計監督合力——基于注冊會計師行業職能的歷史考察》。經與中國社會科學編輯部溝通,綜合考慮稿件流程和責編負責情況,該篇論文歸入經濟學,計入劉俊海教授發文量,但學科歸屬不在法學學科。特此說明。

(三)年度領域研究熱點與趨勢

2022年CLSCI來源期刊共發表商法學論文96篇,在十四個法學二級學科中位列第七名,占CLSCI期刊全年發文總數的5.16%(96/1861)。與2021年相比,在學科發文數量排名和占比上有所下降,2021年商法學發文140篇,占當年發文總數7.43%(140/1884)。

商法學2022年在三大權威期刊(《中國社會科學》《中國法學》《法學研究》)發文9篇,占該學科全年發文總數的9.38%,占三大權威期刊發文總數的4.95%。相較于2021年,本年度商法學三大權威期刊發文量和占比略有上升,其中,本年度商法學者在《中國社會科學》上的發文數量有顯著突破,共有2位商法學者在《中國社會科學》上發表商法學論文,分別是:南昌大學楊峰教授在《中國社會科學》發表《商法一般條款的類型化適用》,清華大學梁上上教授在《中國社會科學》發表《人合性在有限公司中的終結》。

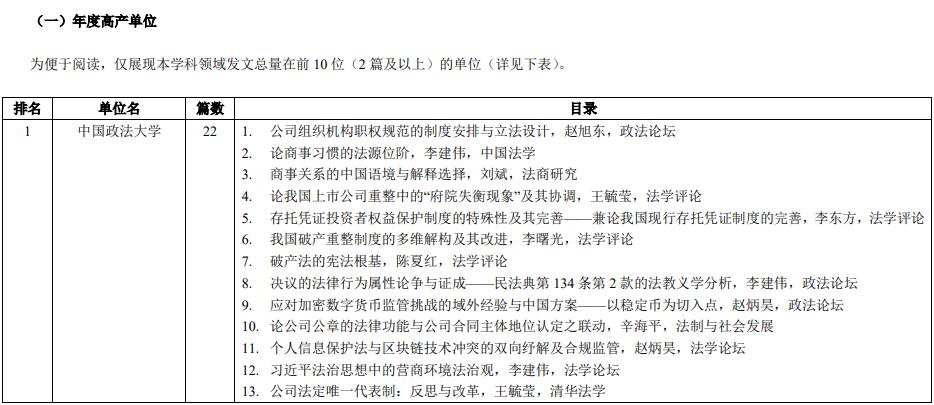

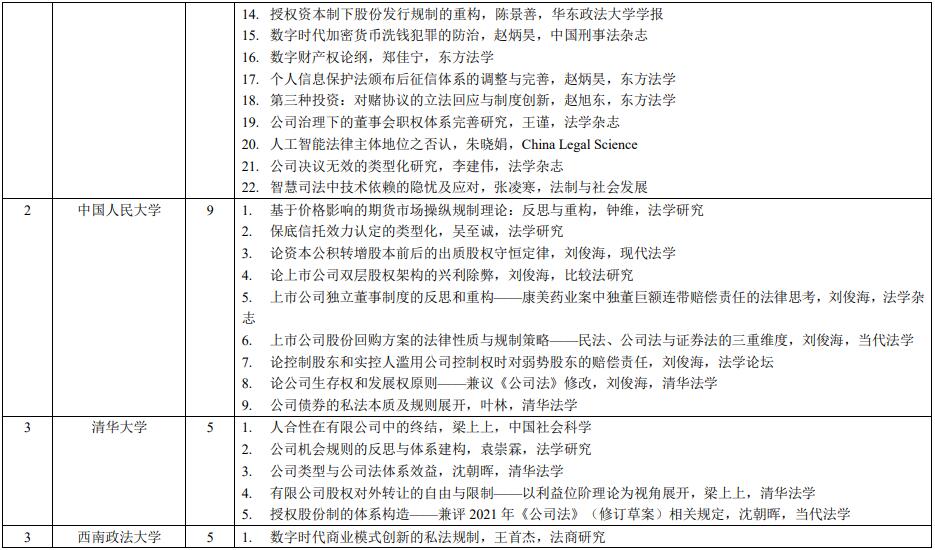

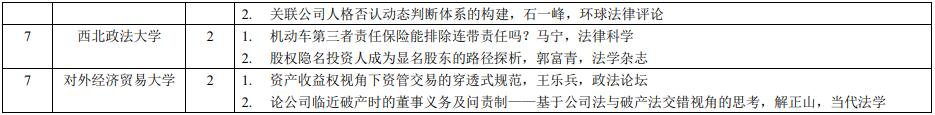

本年度商法學發文量前10位的單位分別是中國政法大學(22篇)、中國人民大學(9篇)、清華大學(5篇)、西南政法大學(5篇)、西南財經大學(3篇)、武漢大學(3篇)、深圳大學(2篇)、北京大學(2篇)、吉林大學(2篇)、全國人大常委會(2篇)、中央民族大學(2篇)、中國社會科學院(2篇)、浙江大學(2篇)。相較于2021年,中國政法大學、中國人民大學、西南政法大學繼續保持商法學發文量前三名的地位,清華大學躋身前列,與西南政法大學并列第三,北京大學、武漢大學保持較為穩定的發文量,2021年商法學發文量排名第四的華東政法大學本年度未入圍前十名單。

本領域高產學者的標準是發文量在3篇及以上。據此,本領域高產學者為:中國人民大學劉俊海教授(7篇),中國政法大學李建偉教授(4 篇),中國政法大學趙炳昊副教授(4 篇)。

在發文作者的身份上,本年度商法學發文呈現出經典名家筆耕不輟、后起之秀嶄露頭角的特征。劉俊海、李建偉等商法學名家位居商法學發文量前列,潘林(山東大學法學院)、鐘維(中國人民大學法學院)、吳至誠(中國人民大學民商事法律科學研究中心)、袁崇霖(清華大學法學院)等80后甚至90后青年學者均在三大權威期刊上發文,其中袁崇霖以博士生的身份在《法學研究》發表《公司機會規則的反思與體系建構》一文。此外,陳茂華(貴州大學法學院)、張梁(武漢大學法學院)、辛海平(中國政法大學民商經濟法學院)、何心月(上海交通大學凱原法學院)等博士生也均在CLSCI期刊上發表商法學論文。

本年度的商法學領域,《公司法》和《企業破產法》的聯動修改仍然是商法學者關注的重點。隨著《公司法》和《企業破產法》最新修訂草案的相繼形成,對于兩部商法學領域重頭法律修改問題的研究仍然會是近幾年研究的熱點。與公司和企業等組織形態的商主體相呼應的是,商法學領域對于個體形態商主體的發展促進和個人主體破產制度的建設投入了越來越多的關注,體現出商法學領域研究的全面性和系統性視角。證券法研究方面,本年度初由最高院頒布的《關于審理證券市場虛假陳述侵權民事賠償案件的若干規定》引爆了證券市場的廣泛關注,并隨之帶動商法學者對于虛假陳述這一經典問題的新研究視角和研究熱情,商法學者對于保底信托、資管計劃、期貨和衍生品的研究也仍然保有較大興趣。隨著黨的二十大報告和2022年全國經濟工作會議上強調的優化民營企業發展環境、支持民營企業發展的政策導向的明確,以及《中央企業合規管理辦法》的發布,不僅意味著國企合規建設進入新的階段,也意味著國企和民企之間的微妙關系面臨著進一步的調整,同樣引發了商法學者較為廣泛的關注與研究。此外,在全面數字化的浪潮下,商法學領域所遇到的一些數字化的新問題和新挑戰,也不斷進入商法學者的研究視野。具體分述如下:

1.商法總論研究積微成著,聚沙成塔

商法學領域對于尋求獨立商法典的執念雖已不再強烈,但對于推動商法總則的呼聲仍然存在,商法學者在商法總論和商法基礎理論的研究上保持著較為平穩的輸出,為商法學領域的整體研究提供基礎理論供給。李建偉的《習近平法治思想中的營商環境法治觀》闡釋了習近平法治思想中的營商環境法治觀對于商法學研究的引領和推動作用,劉斌的《商事關系的中國語境與解釋選擇》論述了如何基于我國的當代語境和本土語境界定商事關系的基本范疇,施鴻鵬的《商法的祛魅:經由企業經營組織建構商事法律關系》則從企業經營組織及企業經營者的角度分析了如何界定商事法律關系的范圍,李建偉的《論商事習慣的法源位階》討論了如何確定商事習慣在商事法律淵源中的位階,楊峰的《商法一般條款的類型化適用》分析了如何通過類型化商法一般條款來將其適用具體化。

2.公司法研究穩扎穩打,守正創新

本年度商法學論文中,公司法發文數量共50篇,占商法學領域發文量的51.5%,雖然相較于2021年比例有所下降,但公司法無疑仍然是商法學領域的研究重點。在公司法全面修訂的整體背景下,本年度公司法領域的研究既保持了對經典基礎問題的深入探索,也對于修法改革中的熱點和新興問題給予了充分關注。

公司治理一直是公司法當中經久不衰的重要議題,包括控股股東和實際控制人的不當行為規制、董事會制度和監事會制度的改革、公司監督機制的完善等,本年度亦有大量學者對如何實現更好的公司治理各抒己見。傅穹的《公司利益范式下的董事義務改革》提出以公司利益最大化作為董事的行為準則有助于全體股東和其他相關者共同獲益,并論述了該機制的實現路徑,梁爽的《美、日公司法上的董事合規、內控義務及其對我國的啟示》認為要實現更好的公司治理,需要明確董事會的監督職能,構建董事的合規和內控義務體系,崔文玉的《公司治理優化視域下的監事會制度重塑及其功能實現》認為應當將公司治理所追求的合規經營、社會責任等作為監事會制度改革的基礎和目標,劉俊海的《論控制股東和實控人濫用公司控制權時對弱勢股東的賠償責任》論述了控股股東和實際控制人在濫用公司控制權時是否應當以及如何承擔對中小股東的賠償責任,王謹的《公司治理下的董事會職權體系完善研究》提出應當確立公司治理中的董事會中心地位,通過重構董事會的職權體系發揮董事會在公司治理中的應有作用,劉俊海的《上市公司獨立董事制度的反思和重構——康美藥業案中獨董巨額連帶賠償責任的法律思考》提出應當建立獨立董事履職獨立性和專業性的保障機制,完善獨立董事勤勉義務和責任減免的判斷機制,真正發揮獨立董事的治理監督作用,林一英的《公司監督機構的立法完善:超越單層制與雙層制》提出在雙層制下公司監督機制的完善應立足于強化監事會職權,在單層制下公司監督機制的完善應注重董事會審計委員會的職能建設,曾祥生的《董事責任規制的困境與應對——以董事個體差異為視角》提出應當根據不同董事的身份地位、崗位要求、知識能力等設置差異化的董事責任。

資本是公司賴以存在的基礎,資本制度是公司制度的核心,公司資本制度改革是公司法改革中的“牛鼻子”,包括股東出資制度、法定或授權資本制度等的調整與完善,本年度關于公司資本制度的改革觀點爭鳴不斷。張其鑒的《股東出資義務的請求權主體研究——兼評<民法典>合伙合同、利他合同條款》分析了股東出資義務的請求權主體的確定路徑及法理基礎,郗偉明的《股東出資義務“常態加速到期理論”之反思——兼論對不誠信認繳出資行為的可行規制》從解釋論角度和立法論角度對股東出資義務“常態加速到期理論”進行了分析,認為不必引入股東出資義務常態加速到期制度,張其鑒的《公司法修訂背景下我國資本制度研究的主要誤區及其修正》認為我國公司法仍應堅持法定資本制模式而非償付能力測試模式,在資本制度的定位上應注重債權人、公司、股東利益并重,朱慈蘊的《股東出資義務的性質與公司資本制度完善》探討了股東出資義務的法定性與約定性,并強調公司法應當對股東出資義務的雙重性予以維護,沈朝暉的《授權股份制的體系構造——兼評2021年<公司法>(修訂草案)相關規定》認為引入授權股份制是中國公司法現代化的必然趨勢,并認為應當對公司法修訂草案一審稿中授權股份制下的不正當發行和原股東的事后救濟等問題作進一步完善,陳景善的《授權資本制下股份發行規制的重構》認為需要平衡授權資本制下新股發行中的新舊股東利益,設定新股發行的救濟程序,設置不當授權股份發行的董事會責任。

公司擔保一直是長期以來困擾實務和理論界的公司法難題,其不僅僅是因為問題本身的復雜性,還因為在這一問題上相關規則已經形成一個既無法擺脫路徑依賴又期望制度創新的龐大繁雜的內容體系,導致對于公司擔保問題的解決難以一勞永逸,本年度仍有不同學者提出了對于公司擔保問題的見解。殷秋實的《公司擔保無效責任的復位——基于責任性質、主體與效果的區分視角》認為應當以過錯為線索,區分擔保無效責任在性質和主體上的不同層次,校正擔保無效的責任范圍,劉冰和王中明的《質疑擔保權人審查義務說》分析了擔保權人審查義務說存在不足與弊端,并闡釋了對該理論的正確理解路徑,王建文的《<民法典>框架下公司代表越權擔保裁判規則的解釋論》從《民法典》的制度框架出發,認為應當基于公司代表越權擔保的基礎行為乃無權代理的判斷,類推適用無權代理法律后果的規定。

公司決議效力相較于一般的法律行為效力存在特殊性,其屬于公司團體法律行為,涉及多方面的利害關系人,關乎公司團體的組織安寧和商事交易的穩定,因此無法直接適用傳統民法中關于法律行為無效或可撤銷之一般規定,基于此,對于公司決議效力的研究也是公司法中的重要問題之一,本年度亦有關于此問題的論述。李建偉的《決議的法律行為屬性論爭與證成——民法典第134條第2款的法教義學分析》認為對于公司決議效力的討論要因循組織法的視角、基本原則與分析范式,注意區分公司成員的意思與公司的意思、成員行為與公司行為、公司的內部意思與外部意思、決議的內部效力與外部效力,吳飛飛的《決議行為“意思形成說”反思——兼論決議行為作為法律行為之實益》認為應當以法律行為理論為依托,將私法自治理念灌注到決議規則之中,使團體自治在價值位階上優先于民主與正當程序,以法律行為規則為一般法規范填補決議規則的漏洞,李建偉的《公司決議無效的類型化研究》認為可以將決議無效類型化為五種并構建不同的決議無效規則。

除此之外,本年度公司法領域的研究熱點問題還包括公司代表制度,如袁碧華的《論自治視角下的公司代表制度》、劉道遠的《公司法定代表人的角色、制度淵源及其完善》、王毓瑩的《公司法定唯一代表制:反思與改革》;公司法人人格否認制度,如侯永蘭的《論公司人格否認制度適用情形標準化及路徑選擇》、石一峰的《關聯公司人格否認動態判斷體系的構建》;股東隱名出資制度,如陳茂華的《借名投資法律適用規則的體系化表達》、賴虹宇的《隱名出資的類型重釋與規范構造——基于對契約法思維的反思》、郭富青的《股權隱名投資人成為顯名股東的路徑探析》。

3.破產法研究勢頭正盛,狀態火熱

在企業破產法和公司法聯動修改、深圳市個人破產制度改革取得新進展等背景下,本年度破產法領域的研究多點開花、討論熱烈,發文量相較于2021年有較為明顯的增長,一躍成文本年度商法學領域研究中發文量第二的部門法研究領域。在具體研究視角上,有的關注作為頂層建筑的破產法憲法依據問題,例如陳夏紅的《破產法的憲法根基》;有的關注破產法中的程序制度構建,例如劉穎的《論我國破產法上簡易程序的構建》;有的關注破產法與其他部門法的交叉研究,例如解正山的《論公司臨近破產時的董事義務及問責制——基于公司法與破產法交錯視角的思考》、張玉海的《民法典時代破產法上待履行合同“滌除”制度再造》、何歡的《債務清理上破產法與執行法的關系》。在具體研究問題上,個人破產制度仍然是近幾年破產法領域研究的熱點問題,例如劉冰的《我國個人破產免責制度的構建》、張善斌的《個人破產制度嵌入現行破產法之路徑》;破產重整制度亦是破產法領域中持續討論的經典問題,例如王毓瑩的《論我國上市公司重整中的“府院失衡現象”及其協調》、李曙光的《我國破產重整制度的多維解構及其改進》、邢丹的《“綠色原則”視閾下預重整制度的功能性建構》、何心月的《我國破產預重整實踐的現狀與出路》。

4.證券法研究全面發散,精耕細作

本年度關于證券法領域的研究呈現出較為發散的特點,但整體而言主要是針對不同類別的金融產品和交易工具展開研究,例如李東方的《存托憑證投資者權益保護制度的特殊性及其完善——兼論我國現行存托憑證制度的完善》、王樂兵的《資產收益權視角下資管交易的穿透式規范》、葉林的《公司債券的私法本質及規則展開》、倪受彬的《碳排放權權利屬性論——兼談中國碳市場交易規則的完善》,既包括了對公司債券等傳統金融產品的基礎理論問題研究,也包括對存托憑證、資管產品等規則體系尚不完善的金融產品的制度完善,還包括了對碳排放權等新興交易產品的規則探索。在關注的具體問題方面,鐘維的《基于價格影響的期貨市場操縱規制理論:反思與重構》對于期貨市場的市場操縱問題進行了創新化的研究,張梁的《上市公司董監高信息披露異議制度何去何從——以新<證券法>第82條第四款為視角》對于上市公司董監高信息披露問題進行了較為細化和深入的研究。

5.票據法、信托法和保險法研究敦本務實,穩中有進

票據法、信托法和保險法相較于公司法、證券法等大部頭在研究基數上不占優勢,又沒有時下破產法領域制度改革和修法推動下的研究熱度,因此一直處于四平八穩的狀態,但每年都有一定程度的輸出。票據法研究方面,本年度有陳甦的《票據質押效力范疇界分辨析》、王金根的《獨立保函不當拒付損害賠償責任研究》;信托法研究方面,本年度有吳至誠的《保底信托效力認定的類型化》、周乾的《共同富裕下信托公司受托慈善信托的激勵機制》;保險法研究方面,本年度有武亦文的《保險法上道德風險控制機制省思》、吳奕鋒的《責任保險人抗辯義務的引入路徑》、馬寧的《機動車第三者責任保險能排除連帶責任嗎?》和《因應自動駕駛汽車致損風險的保險機制》。

6.數字法治研究蓬勃發展,創新不斷

勢不可擋的數字化浪潮使得商法學領域的研究也面臨新的挑戰,不僅體現為對一系列創新行為的包容審慎監管,也包括對于數字化產品的合理規制。在總體的監管思路上,王首杰的《數字時代商業模式創新的私法規制》認為應當提升相關領域的立法包容性和司法靈活性,對新商業模式的交易主體、交易標的以及交易模式等實現一定程度的規制“前移”,王首杰的《創新規制的時間邏輯》認為,可以在一般規律層面探究創新規制具體措施的起始、轉換和終結的時間邏輯標準,進而厘定創新規制內容起始、轉換和終結的妥當時機。在具體商業模式和技術的監管問題上,包括對網絡平臺、算法黑箱、智慧司法、區塊鏈、數據科技、人工智能的監管,例如張凌寒的《平臺“穿透式監管”的理據及限度》、陳醇的《私法制度中的代數算法黑箱及其應對》、張凌寒的《智慧司法中技術依賴的隱憂及應對》、趙炳昊的《個人信息保護法與區塊鏈技術沖突的雙向紓解及合規監管》、唐林垚的《數據合規科技的風險規制及法理構建》。在數字權益的討論上,商法學者關注到數據產品和數據財產權的問題,例如李曉珊的《數據產品的界定和法律保護》、鄭佳寧的《數字財產權論綱》。此外,對于數字貨幣和加密貨幣的研究近幾年也成為研究熱點,例如趙炳昊的《應對加密數字貨幣監管挑戰的域外經驗與中國方案——以穩定幣為切入點》和《數字時代加密貨幣洗錢犯罪的防治》。

7.小結與展望

隨著2022年末《公司法》草案二審稿的公布,《企業破產法》修訂草案的完成,有關公司法和破產法的修法改革問題仍然會是近幾年的研究熱點,具體細分問題可能會落腳到公司資本制度、公司監督制度、公司股東和債權人利益保護、企業破產重整、個人破產制度、企業破產程序等方面。此外,隨著《中央企業合規管理辦法》的發布,意味著國企合規建設進入新的階段,國企合規相關的制度規范建設也將成為研究熱點。證券法研究方面,《期貨和衍生品法》的正式實施意味著金融法治取得了新的進展,關于期貨法的有效實施和期貨市場的治理問題也將成為近幾年的熱點問題,關于資管產品、保底信托、復雜金融產品的規制也仍然會是證券法領域關注的焦點,對于疫情管控放開、國家政策推動下我國資本市場雙向開放的一系列制度性問題也將可能成為近幾年研究的熱點。在數字法治研究方面,國務院在2022年底發布的“數據二十條”奠定了數據要素發展的一系列基礎性制度框架,極大地豐富了數字法治研究的基礎,明確了數字法治研究的問題導向,由此也將促使在商法學領域對于數字法治的研究更加活躍。