編者按

2022年的CLSCI期刊發文情況,中國法學創新網在采納法學學術前沿團隊統計報告的基礎上,繼續委托其團隊結合往年法學創新網的統計標準進行了進一步的更新和核定,最終確定了2022年CLSCI期刊發文統計分析系列報告。如發現有數據信息不準確或評價不妥之處,請發郵件至:zgfxcxw@163.com

甄尋中西傳統治理智慧

重構中華法系文化綜合體

——2022年度CLSCI來源期刊法律史發布情況與統計分析

2022年度全年CLSCI來源期刊共刊發論文1861篇,2021年度全年CLSCI來源期刊共刊發論文1884篇,2020年度全年CLSCI來源期刊共刊發論文1938篇。除比較法研究、中國刑事法雜志外,本年度其他CLSCI期刊均刊發了法律史論文。本年度法律史論文總計71篇,2021年度為61篇,2020年度為54篇。

(二)年度高產作者

本領域高產學者的標準是發文量在3篇及以上。據此,本領域高產學者為:天津財經大學侯欣一教授(5篇),華東政法大學王海軍副教授(4篇),清華大學聶鑫教授(4篇),華東政法大學何勤華教授(3篇)。

(三)年度領域研究熱點與趨勢

相比上一年度,法律史學科論文發文量有所增加,2022年CLSCI來源期刊共發文71篇(去年為61篇),在三大權威期刊(《中國社會科學》《中國法學》《法學研究》)上共發文12篇(去年為11篇),其中《中國社會科學》1篇(去年為4篇)、《中國法學》5篇(去年為3篇)、《法學研究》6篇(去年為4篇)。

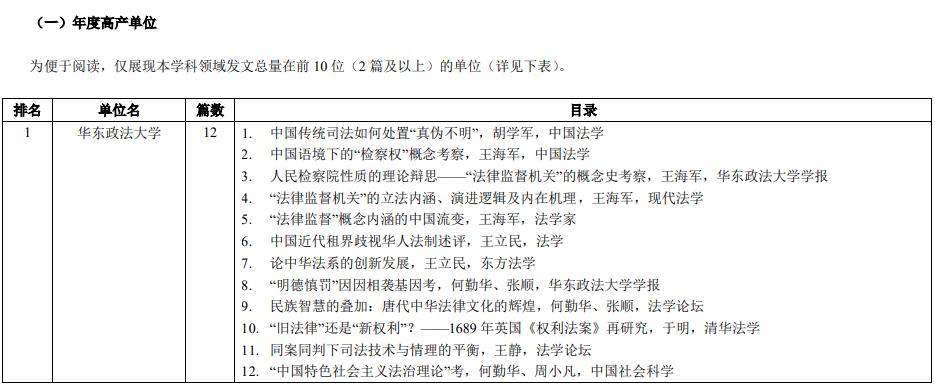

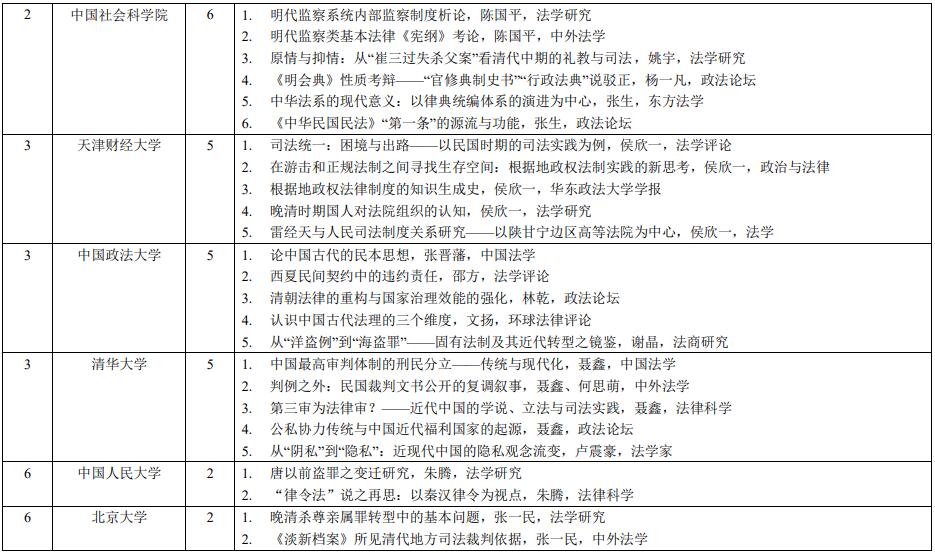

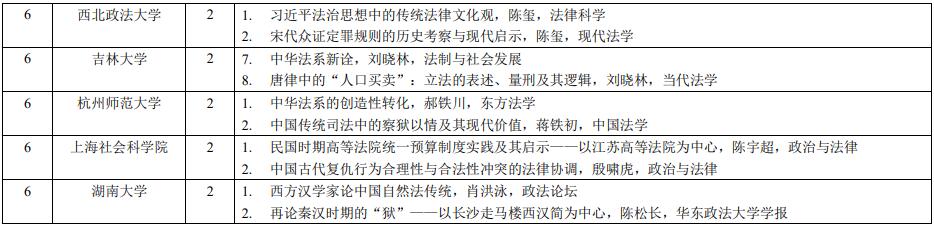

2022年法律史學科單位發文相對集中:去年發文13篇、今年發文12篇的華東政法大學,依舊名列榜首;中國社會科學院發文6篇,緊隨其后,名列第二;天津財經大學、中國政法大學、清華大學各發文5篇,并列第三。此外,中國人民大學、北京大學、西北政法大學、吉林大學、杭州師范大學、上海社會科學院、湖南大學各發文2篇;天津師范大學、對外經濟貿易大學、南京師范大學、中南財經政法大學、江西財經大學、鹽城師范學院、河海大學、福州大學、同濟大學、南開大學、東南大學、四川大學、復旦大學、中國農業大學、上海對外經貿大學、河南大學、廈門大學、上海師范大學、山東師范大學、華僑大學、深圳大學、北京科技大學、西南財經大學各發文1篇。值得欣喜的是,西南財經大學法學院今年有1篇法律史學科論文發表在《China Legal Science》期刊上,該文屬于中國法律史范疇,深入研究了中國晚清以來民商法律制度的邏輯構思。這不僅是中國法律史不斷走向世界的明證,也是社會主義法治文化更加自信的時代體現。

與以往相類似,2022年度法律史領域的研究成果總體上仍然呈現出“對中國的研究多于外國、對中國古代的研究多于近代”的特征。本年度法律史學人繼續肩負“加快構建中國特色哲學社會科學”的時代使命,研究成果更加注重“古為今用”和“現代價值”、更加注重對中華法系的深入闡發、更加注重中國法律史的重新建構、更加注重對“中國問題意識”的現實觀照,更加彰顯出中國優秀傳統法文化的深厚底蘊,進而彰顯出了鮮明的中國特色、中國風格和中國氣派。

1. 中國法律史

就中國法律史而言,學界本年度的研究成果涵蓋了通史、古代、近代、現代等所有歷史時期,其中,尤以古代部分著墨為多。法律史學人繼續貫徹落實習近平總書記“要注意研究我國古代法制傳統和成敗得失,挖掘和傳承中華法律文化精華,汲取營養、擇善而用”的指示精神。就先秦至魏晉南北朝領域而言,本年度法律史學界關注的重點多為對秦漢時期法制狀況的接續性思考,既有對“律令法”說的反思以準確地揭示古代中國法源史的本相,又有以出土文獻——長沙走馬樓西漢簡為中心論據對秦漢時期的“獄”進行了更為深入的探討。同時,“茍不知其源,則無以通其變”,先秦時期是中華法文化的肇始時期,對唐以前“盜”字之含義在日常語義中所展現的多層次性與作為法律術語所展現出的復雜性的高度提煉,進而厘清唐以前盜罪之變遷歷程,有助于對中華法文化的深度挖掘與深刻理解;在隋唐領域,法律史學界主要關注的重點在于唐代中華法律文化、唐律疏議、以及其中的“人口買賣、武周皇權合法化的佛教理由闡釋;在宋代領域,宋代的法律制度與唐代陳陳相因而有所創新與發展,本年度法律史學界關注的重點在于《名公書判清明集》裁判、西夏民間契約中的違約責任、宋代眾證定罪規則、傳統血緣社會組織自治的財團法人運作模式以及宋遼夏金法律文化的融合;元代領域則付之闕如;在明清領域,作為中國古代法律史研究的重頭戲,本年度法律史學界關注的重點在于明代監察制度、《明會典》之性質、清代地方秩序與家產官僚制度、清朝法律的重構、清代知縣對差役的管控與成效、清代中朝的禮教、晚清殺尊親屬罪的轉型、晚清時期國人對法院組織的認知。近代以來因受西學東漸的深刻影響,中國古代綿延兩千于年的傳統法律開啟了會通中西的轉型之路。本年度法律史學界關注的重點大多為微觀層面的研究,其重點在于近現代中國的隱私觀念流變、固有法制及其近代轉型之鏡鑒、近代以來中國刑法“原情酌減”條款源流考、民初大理院民事裁判中的“條理”、民國時期的司法實踐與統一、《中華民國民法》“第一條”的源流與功能、根據地政權法律制度的知識生成、民國裁判文書公開的復調敘事、民初肅政廳、公私協力傳統與中國近代福利國家的起源、民國時期高等法院統一預算制度等。

受多種因素影響,現代領域仍舊是中國法律史研究相對薄弱環節。本年度法律史學界的研究成果主要涉及習近平法治思想中的傳統法律文化觀、中國共產黨領導律師職業建設的政策立場及其演進邏輯、以全面從嚴治黨帶動全面依法治國的中國式法治現代化道路、宗法文化的角色轉換及其對現代法治的參與,法治社會建設研究不斷深入。同時,廣大法學法律工作者深入學習貫徹黨的二十大精神,堅持以習近平法治思想武裝頭腦、指導實踐、推動工作,不斷提高政治判斷力、政治領悟力、政治執行力,對系列論述及時準確作出法理闡釋。具有承前啟后意義的革命根據地法制史,一直以來都是法律史研究的薄弱環節,研究人員、研究機構、研究成果相對欠缺,今后從事革命根據地法制史研究的法學工作者應加強聯系與溝通,形成整體性的研究力量。

2. 外國法律史

就外國法律史而言,本年度法律史學界關注的重點在于中世紀西歐法律的多元一體建構、傳統印度司法中的潘查亞特及其種姓根基、“財產神圣不可侵犯”之淵源、1689年英國《權利法案》再思考和再研究。古人云:“他山之石可以攻玉”,習近平總書記更是明確指出,“法治是人類文明的重要成果之一,法治的精髓和要旨對于各國國家治理和社會治理具有普遍意義,我們要學習借鑒世界上優秀的法治文明成果。但是,學習借鑒不等于是簡單的拿來主義,必須堅持以我為主、為我所用,認真鑒別、合理吸收”。我們既要汲取中華法律文化精華,又需借鑒國外法治有益經驗。

3. 中華法系研究

學習歷史,非為標榜過去,實為借鑒現在,更為取法將來。包含中華傳統法文化在內的中華文化不惟其古老悠久而聞名于世,更以其綿延性獨步寰宇,光輝的“歷史總能給人以深刻啟示”。黨的二十大報告強調,弘揚社會主義法治精神,傳承中華優秀傳統法律文化。中華優秀傳統法律文化是社會主義法治精神的源頭活水,是歷史的瑰寶,其在制度層面主要表現為中華法系這個文化綜合體,歷經兩千年的傳承和變動,至今仍然產生著重要影響。本年度法律史學界對于中華法系的關注與研究格外引人注目,其熱點與重點話題在于中華法系的創造性轉化、中華法系的現代意義、中華法系的創新發展以及對中華法系的新詮。同時,對中國古代治理智慧的研究重點在于中國古代的“民本思想”“察獄以情”同案同判下司法技術與情理的平衡、對“真偽不明”的處置、對復仇行為合理性與合法性沖突的法律協調等。

4. 小結與展望

習近平總書記在考察中國政法大學時指出,“我國法學基礎研究薄弱,表現之一就是對博大精深的中華法治文明和法治文化傳統研究不夠、挖掘不夠”。期刊在學科領域來源方面,要“體現學術擔當,落實總書記重要講話的學術責任”。CLSCI期刊對法律史學科論文的態度越來越友好,為青年科研人員搭建的學術成長平臺也越來越廣闊,譬如本年度法律史博士生發文5篇,博士后發文量4篇,較上一年度雖略有減少,但仍舊可觀。當前進行的全面依法治國,是一場深刻的革命,它需要積極借鑒和吸收古今中外,各種優秀法律文化成果,重構新的中華法系。相信經過法律史學界同仁的竭誠努力,法律史學科將迎來更廣闊的前景和更輝煌的未來。