編者按

2021年的CLSCI期刊發文情況,中國法學創新網在采納法學學術前沿團隊統計報告的基礎上,繼續委托其團隊結合往年法學創新網的統計標準進行了進一步的更新和核定,最終確定了2021年CLSCI期刊發文統計分析報告。現由法學創新網和法學學術前沿聯合發布。如發現有數據信息不準確或評價不妥之處,請發郵件至:zgfxcxw@163.com

公司法學研究一枝獨秀

多部商事法律迎來修法

——2021年CLSCI商法學發表情況與統計分析

本文是2021年CLSCI商法學論文發表情況與統計分析。

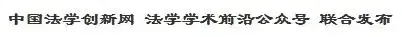

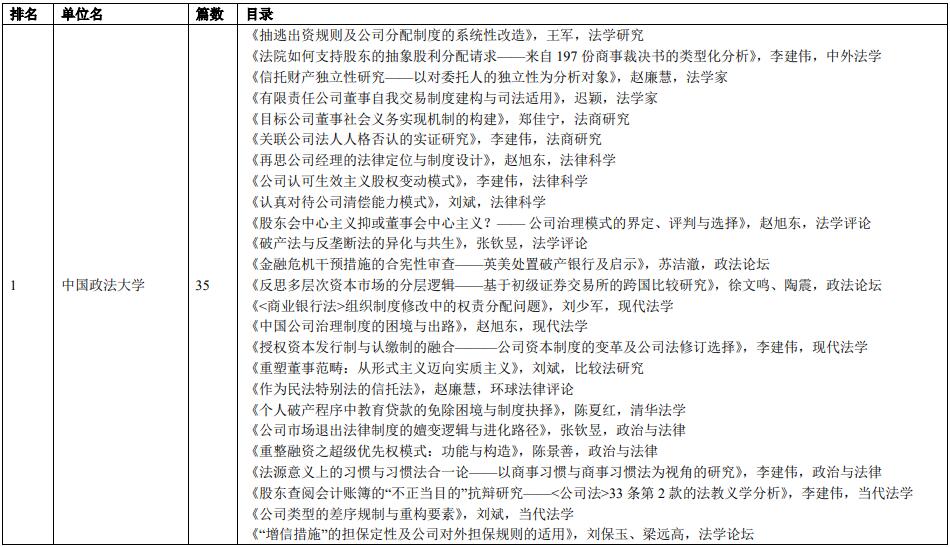

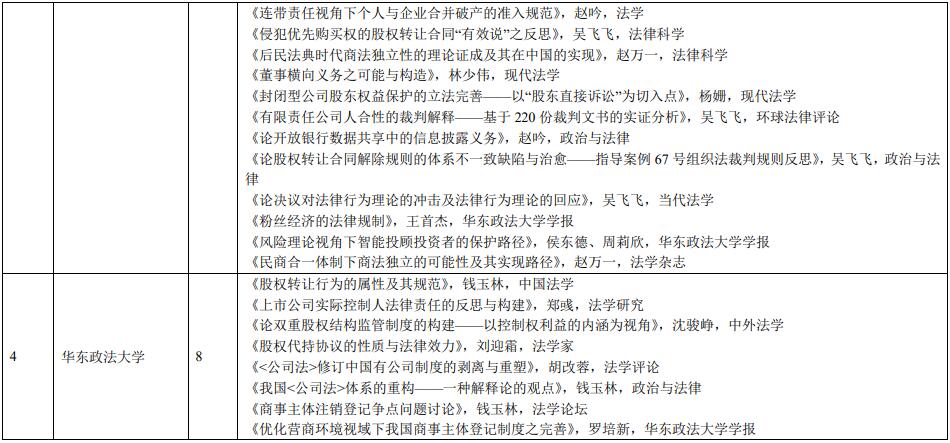

2021年度全年CLSCI來源期刊共刊發論文1884篇(2020年是1938篇)。其中商法學140篇(2020年是111篇)。除中國社會科學、中國刑事法雜志外,其他CLSCI均刊發了商法學論文。鑒于發文單位眾多,為便于閱讀,今年我們將不再具體列明這140篇文章的名目,而是側重于展示商法學學科的單位科研實力布局,因此今年的統計主要展現發文量在8篇及以上的單位及其作者(詳見下表),并在此基礎上展開商法學學科發展的分析與評論。

(一)年度高產作者

本領域高產學者的標準是發文量在3篇及以上。據此,本領域高產學者為:中國政法大學李建偉教授(7篇),中國人民大學劉俊海教授(6篇),中國政法大學趙旭東教授(5篇),北京大學蔣大興教授(4篇),西南政法大學吳飛飛副教授(4篇),中國政法大學劉斌副教授(4篇),深圳大學朱慈蘊教授(3篇),華東政法大學錢玉林教授(3篇),中國政法大學張欽昱副教授(3篇)。

有部分學者因所在單位未在本次高產之列,故在此展示其論文發表情況:

北京大學蔣大興教授在《中國法學》發表了《公司法改革的文化拘束》,在《法學評論》發表了《論公司/組織法上的類型轉換》,在《清華法學》發表了《合意型股權變動的法律結構———“多重買賣”與股權變動預告登記》,在《當代法學》發表了《走向“合作主義”的公司法——公司法改革的另一種基礎》。朱慈蘊教授以深圳大學為第一署名單位,在《法學研究》發表了《公司資本制度的后端改革與償債能力測試的借鑒》,在《法律科學》發表了《中國公司資本制度體系化再造之思考》,在《法學評論》發表了《“資本顯著不足”的適用與研判:理論、實證與規則》。

(二)年度領域研究熱點與趨勢

總體觀之,2021年度的商法學研究呈現出更為強勁的發展勁頭,發文量較去年的111篇上漲了29篇。就研究領域而言,公司法依然是商法學者關注的核心,在如火如荼的公司法改革進程中,可以預見,這仍舊是未來幾年學界的研究重點。與此同時,商法總論、證券法、破產法、保險法、信托法等其他商事特別法也有長足的進步,呈現出百花齊放的研究景象。對比去年,商法學研究也主要是在具體部門法內展開,公司法、破產法是研究重點。

具體而言,從發文單位看,中國政法大學以35篇的發文量居于領先,也是所有發文單位唯一超過20篇的單位;第二名的中國人民大學和第三名的西南政法大學發文分別為14篇和13篇,第四名的華東政法大學發文量為8篇。對比2020年,發文量最高的單位為華東政法大學,發文13篇,其他依次為西南政法大學12篇、中國政法大學11篇、北京大學6篇、中國人民大學5篇、中國社會科學院5篇。

從學科分布看,公司法發文占據統治地位,詳言之,中國政法大學的35篇發文中有24篇為公司法主題的論文,中國人民大學13篇發文中有12篇公司法主題的論文,西南政法大學和華東政法大學發文中也各有7篇公司法主題的論文。這體現了公司法處于商法學科的優勢地位。破產法今年發文量較上一年度有所增加,其中,中國政法大學發表了4篇論文,為該領域發文量最多的學校。證券法的發文情況呈現分散發文的樣態,多家單位均有至少1篇的發文量。在信托法方面,中國政法大學有2篇論文發表。保險法領域本年度只有4篇相關論文發表。

從發文作者看,本年度發文3篇及以上的高產學者共有9位,比2020年度多了7位,2020年度西南政法大學趙吟副教授、南京航空航天大學王建文教授均發表了3篇。具體而言,商法領域本年度最高產作者為中國政法大學的李建偉教授,共發表論文7篇,其研究領域主要為股東和股權領域,在公司資本、商法總論、公司治理等方面也有所涉及。中國人民大學的劉俊海教授緊隨其后,共發文6篇,其研究集中于《公司法》修改的整體視維,涉及股東會中心主義與董事會中心主義之爭、公司社會責任、與其他部門法的互動等。中國政法大學的趙旭東教授教授共發文5篇,其研究主要聚焦在公司治理領域,包括經理的定位、控股股東的規制、企業社會責任等方面。北京大學蔣大興教授共發文4篇,其主要研究集中在公司類型轉換、股權變動的法律結構、公司法改革等。西南政法的吳飛飛教授共發文4篇,其主要研究股權轉讓合同、有限責任公司人合性以及決議和法律行為理論,中國政法大學劉斌副教授共發文4篇,其主要研究熱點為公司清償能力、董事責任范疇、公司類型化研究、公眾公司的法律地位等。深圳大學朱慈蘊教授共發文4篇,其主要研究聚焦在公司資本制度改革、“資本顯著不足”的適用等。華東政法大學錢玉林教授共發文3篇,其研究主要聚焦在股權轉讓行為、《公司法》體系的重構、商事主體注銷登記等。中國政法大學張欽昱副教授共發文3篇,其主要研究領域為破產法與反壟斷法、公司市場退出機制、破產歧視等。

1.《民法典》視野下的商法基礎理論與商法總論。

2021年的研究主要表現在四個方面:一則,《民法典》編纂完成、沿襲并重申了民商合一的立法體例下,重思民商關系,如范健《中國〈民法典〉頒行后的民商關系思考》。二則,商法內部自身的體系建設成為重點,如趙萬一《民商合一體制下商法獨立的可能性及其實現路徑》、王建文《論我國商事權利的體系化構建》;還有商法內部各部門法的協同與關系,如郭富青《論公司法與鄰近法律部門的立法協同》、張欽昱《破產法與反壟斷法的異化與共生》。三則,2021年4月14日,國務院頒行了《中華人民共和國市場主體登記管理條例》,引發學者對商事登記制度的思考。四則,聚焦商法基礎理論中的具體制度,如商事習慣的司法適用問題、我國商事權利的體系化構建問題等。

2.各具體部門法。

(1) 公司法依然是商法研究的重中之重,占據全年商法學論文發文數量八成以上。

2019年3月,全國人大法工委正式啟動公司法的修改程序,這意味著中國公司法又要迎來一次較大規模的修改。2021年12月20日,公司法修訂草案已提請十三屆全國人大常委會第三十二次會議審議,其中,實質新增和修改70條左右。在如火如荼的公司法改革中,商法學者們就中國公司法如何改、怎么修獻言獻策。具體研究內容主要涉及以下方面:其一,關注公司法的宏觀制度改革。《新華文摘》2021年第15期轉載過三篇公司法研究的文章,其中均涉及宏觀層面的公司法改革,分別是蔣大興《公司法改革的文化拘束》、馮果《整體主義視角下公司法的理念調適與體系重塑》、劉俊海《新〈公司法〉的設計理念與框架建議》。這種整體主義視角的審視,可以有效避免公司法改革過于關注具體制度,而忽視公司法整體的聯動。論文多強調公司法在總體制度設計上回應急劇變革的社會現實需求,基于整體主義的立場和功能主義的視角,全面尊重和鼓勵公司理性自治,提升公司法的可訴性和可裁性,優化公司組織類型,重構公司立法體例。簡化強制性規范的效力識別規則逐漸成為學界共識。此外,公司類型及其分類規范的立法設計同樣引發了學界的關注。其二,關注公司資本制度改革。公司資本制度是公司法的支撐性制度之一。公司的運營一刻也無法離開資本,資本同樣支撐起了公司人格的物質基礎,關系著對債權人的保護。2021年的研究主要涉及公司資本的體系化改革、公司資本的前端控制,如李建偉《授權資本發行制與認繳制的融合———公司資本制度的變革及公司法修訂選擇》;以及公司資本的后段改革,其中最主要的討論圍繞公司償債能力測試展開,如朱慈蘊等《公司資本制度的后端改革與償債能力測試的借鑒》、劉斌《認真對待公司清償能力模式》等。此外,對公司擔保問題學界也有一定程度上的持續關注。其三,關注公司治理機制改革。公司治理制度的主要內容是調整公司內部各個機構、成員之間的權利義務配置,涉及公司三會、董監高、經理、股東、職工等。公司治理問題應該是公司法改革中最為關注的話題。從宏觀的制度設計,到具體的問題,學界對此都有相當程度上的關注。具體而言,主要關注的話題包括董事范疇、董事義務與董事行為的約束機制,經理層的法律定位與制度設計,中國公司治理的股東會中心主義與董事會中心主義之爭,公司監督權力的配置改革,公司決議行為的效力、企業社會責任問題等。其四,關注股東權利保護機制。股東權利,包括知情權、分紅權、表決權等,對這些權利的保護一直以來就是公司法的重要話題。2021年的研究主要涉及對大股東濫權行為的規制,股權轉讓行為的屬性及其規范,我國類別股創設的法律路徑,股東優先購買權的性質與效力,股東知情權、分紅權等權利的實現路徑,股東派生訴訟制度的完善問題等。

(2)證券法成為除公司法之外其他商事部門法的領頭羊。

2021年的研究主要聚焦證券虛假陳述與內幕交易問題,具體涉及虛假陳述中中介機構的責任問題、我國《證券法》域外適用規則、多層次資本市場的構建問題、公司債券非公開發行的規范問題、內幕交易的規制問題以及投資者保護問題等。

(3) 破產法研究緊隨其后。

自2006年頒布以來,企業破產法即將迎來首次修法,各具體制度得到了一定討論,關于實質合并、預重整等制度的問題也有發文。隨著2021年3月實行的《深圳經濟特區個人破產條例》,個人破產制度的構建也迎來高潮。關于個人破產的理論建構、立法條件是否成熟、具體內容等,均有發文。此外,關于破產法的域外經驗也有涉及。

(4)信托法的研究讓人耳目一心。

本年度信托法的研究以探討信托法的獨立性為主。強調信托作為民法的特別法,對信托財產的所有權歸屬問題以及委托人的獨立性進行探討。其根本上是對信托法作為英美法系的舶來品在我國與本土民商法制度的融合與協調問題。能否在缺乏英美衡平法傳統的我國,存在信托關系作為信義關系,探討信托財產結構兼容于我國的可能性。學界還關注了信托公司擔任慈善信托受托人問題以及信托受益人的訴訟權利等問題。

(5) 保險法

本年度保險法的研究仍主要集中在保險合同法領域,對于《民法典》實施后與保險法相關規定的銜接問題,尤其是保險法作為特別法的特殊規則。如何正確理解兩者之間的差異并掌握法律適用尺度就成為學者研究的當務之急。從保險的道德屬性再到安全義務的體系重塑,強調保險作為風險控制的工具作用,作為社會穩定的調節器功能。

(6)票據法本年度無論文刊發于CLSCI來源期刊。

3.新興經濟影響著商法的發展。

當今世界,正在經歷一場更大范圍、更深層次的科技革命和產業變革。互聯網、大數據、人工智能等現代信息技術不斷取得突破,數字經濟蓬勃發展。商法作為創造財富與規制經濟之法,必然也有及時迅速地作出應對。從粉絲經濟的法律規制、數字經濟時代股東積極主義、平臺經濟中的平臺經營者責任,到數據信息財產法律屬性探究、開放銀行數據共享中的信息披露義務、跨境電商中的個人信息保護,再到智能投顧投資者的保護路徑,無不體現著商法學者對新興經濟的關注,用商法強調的效率、創新、進取擁抱大數據時代。