編者按

2021年的CLSCI期刊發文情況,中國法學創新網在采納法學學術前沿團隊統計報告的基礎上,繼續委托其團隊結合往年法學創新網的統計標準進行了進一步的更新和核定,最終確定了2021年CLSCI期刊發文統計分析報告。現由法學創新網和法學學術前沿聯合發布。如發現有數據信息不準確或評價不妥之處,請發郵件至:zgfxcxw@163.com

刑事立法研究與刑法解釋研究兼顧

基礎理論研究與前沿問題研究并重

——2021年CLSCI刑法學發表情況與統計分析

本文是2021年CLSCI刑法學論文發表情況與統計分析。

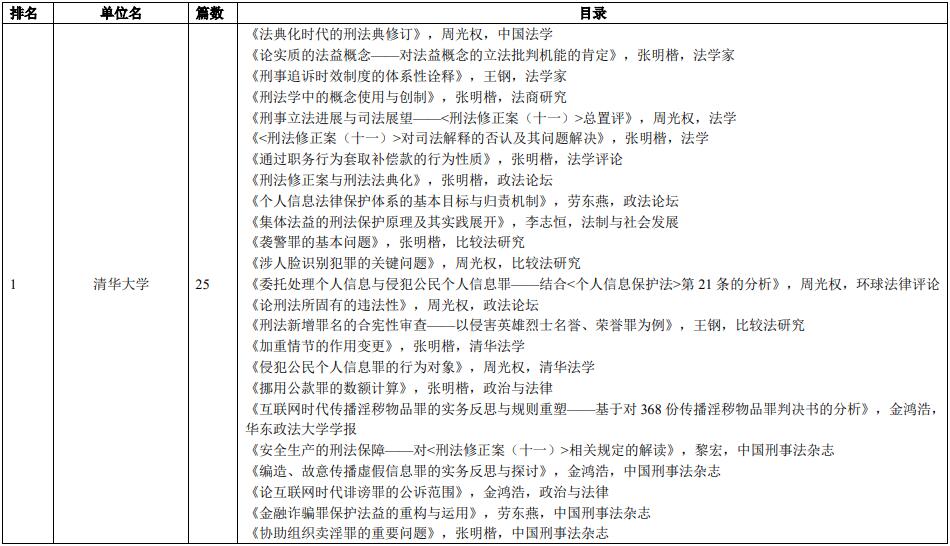

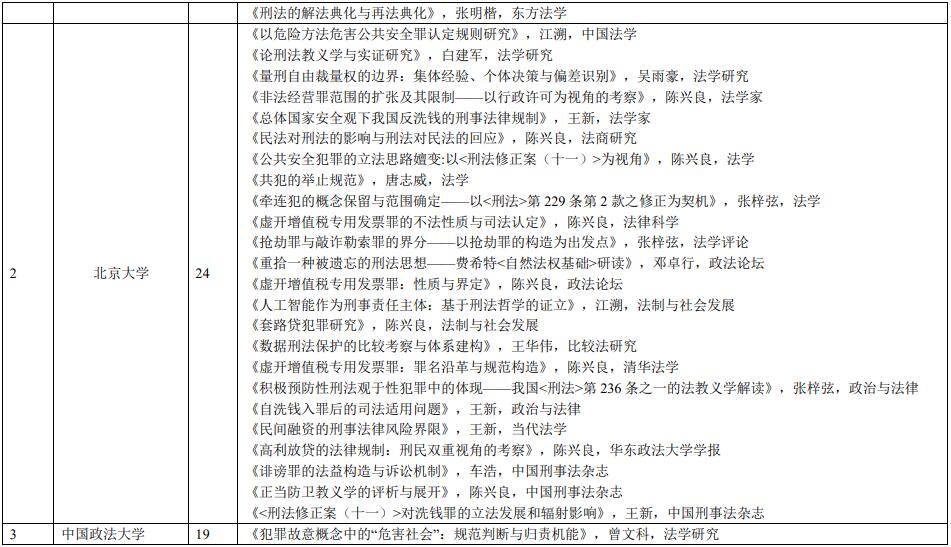

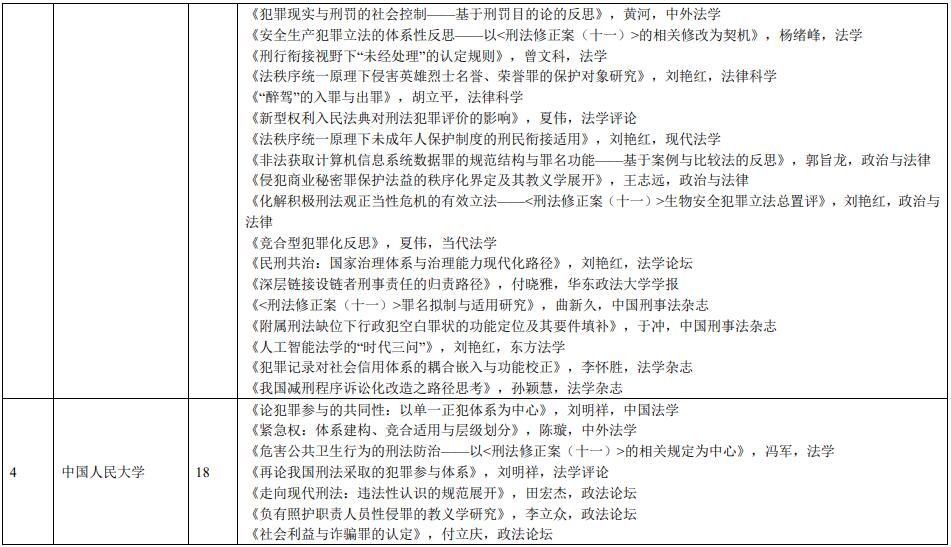

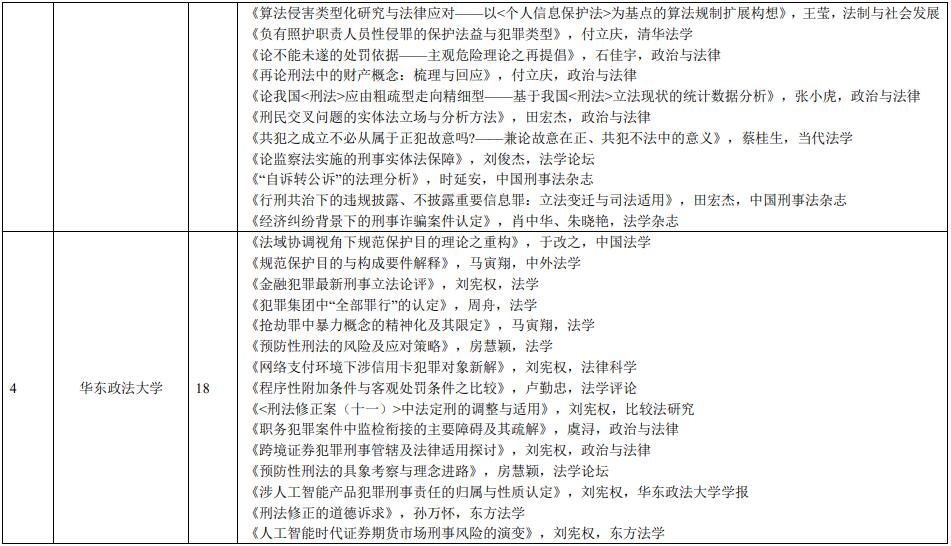

2021年度全年CLSCI來源期刊共刊發論文1884篇(2020年是1938篇)。其中刑法學289篇(2020年是308篇),超過民法學的281篇,是今年發文最多的學科。所有CLSCI期刊均有刑法學論文。鑒于發文單位眾多,為便于閱讀,今年我們將不再具體列明這289篇文章的名目,而是側重于展示刑法學學科的單位科研實力布局,因此今年的統計主要展現發文量在10篇及以上的單位及其作者(詳見下表),并在此基礎上展開刑法學學科發展的分析與評論。

(一)年度高產作者

本領域高產學者的標準是發文量在4篇及以上。據此,本領域高產學者為:清華大學張明楷教授(10篇),北京大學陳興良教授(9篇),南京師范大學姜濤教授(9篇),中國政法大學/東南大學劉艷紅教授(8篇),華東政法大學劉憲權教授(7篇),清華大學周光權教授(6篇),北京大學王新教授(4篇)。

(二)年度領域研究熱點與趨勢

本領域高產學者的標準是發文量在4篇及以上。除以上外,南京大學孫國祥教授、山東大學李本燦教授、中國人民大學田宏杰教授、中國人民大學時延安教授、上海政法學院彭文華教授、西南政法大學陳偉教授、北京大學江溯副教授均發表3篇。

從年齡分布來看,“50后”“60后”依然表現出色。張明楷研究領域廣泛,不僅關注法典化時代下刑事立法的走向、《刑法修正案(十一)》與司法解釋的關系等,還對協助組織賣淫罪、盜伐、濫發林木罪、挪用公款罪等具體個罪均有所涉獵。陳興良關注的重點領域是刑民交叉,例如高利放貸的刑民考察、套路貸犯罪研究、虛開增值稅專用發票罪的性質與界定、非法經營罪范圍的擴張及其限制等,此外,還對社科法學與教義法學的互動關系作了細致探討。劉憲權則在金融犯罪領域持續深耕,不僅涉及金融犯罪最新刑事立法解讀、網絡支付環境下涉信用卡犯罪對象的解釋,跨境證劵犯罪刑事管轄等,還密切關注人工智能等新興領域。

“60后”學者仍是中流砥柱。周光權重點關注刑事立法進展并產出一系列豐碩成果,不僅涉及宏觀層面的刑法典修訂問題,還聚焦侵犯公民個人信息罪、妨害傳染病防治罪等微觀個罪。王新在反洗錢領域佳作頻出,既關注總體國家安全觀下我國反洗錢的刑事立法問題,也涉及自洗錢入罪后的司法適用問題。

“70后”學者已成為刑法學科研究的主力軍。姜濤除繼續關注生物刑法、基因編輯等新興領域外,還對諸如風險刑法、因果關系、監督過失等傳統刑法基礎理論問題展開研究。劉艷紅則重點研究刑法典修訂的正當化根據、國家治理體系與國家治理現代化路徑。田宏杰對違法性認識、行刑交叉、刑民交叉等領域進行有力探索。彭文華重點探討刑罰制度、量刑規范化、對價欺詐交易刑民界限等問題。李本燦則持續在刑事合規領域深耕細作。

“80后”學者發展勢頭迅猛。江溯采用實證研究方法提煉出以危險方法危害公共安全罪的適用規則,王鋼以憲法視角論證侵害英雄烈士名譽、榮譽罪的合憲性基礎,陳璇則力求將龐大的緊急權事由成體系化。蔡仙從組織進化視角對企業刑事歸責模式進行反思。

值得的一提的是,“90后”學者開始嶄露頭角。夏偉發文3篇,研究成果多集中于刑民交叉領域。馬永強發文2篇,選題涉及信息犯罪、科技犯罪。熊亞文發文2篇,研究領域涉及抽象危險犯、共犯論,這也為新一代刑法學人提供一個啟示:傳統基礎理論依然是一個“富礦”,值得深挖。

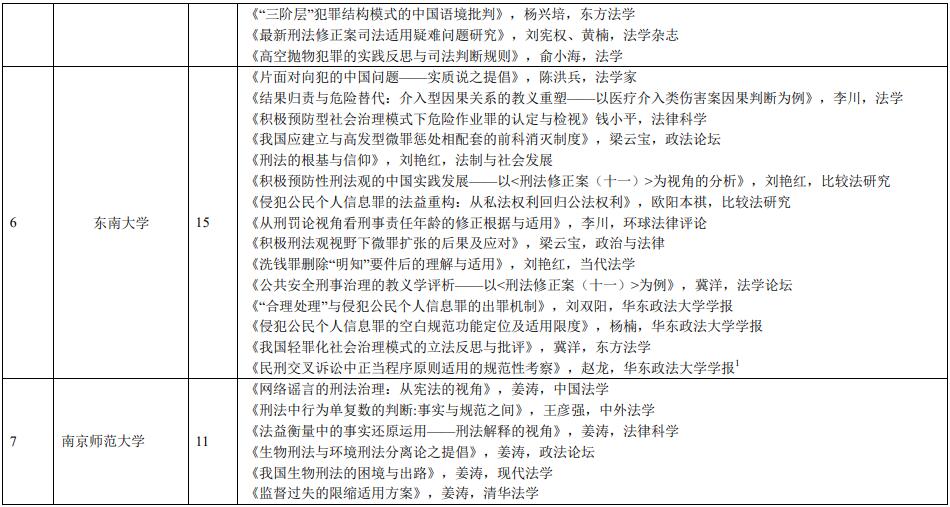

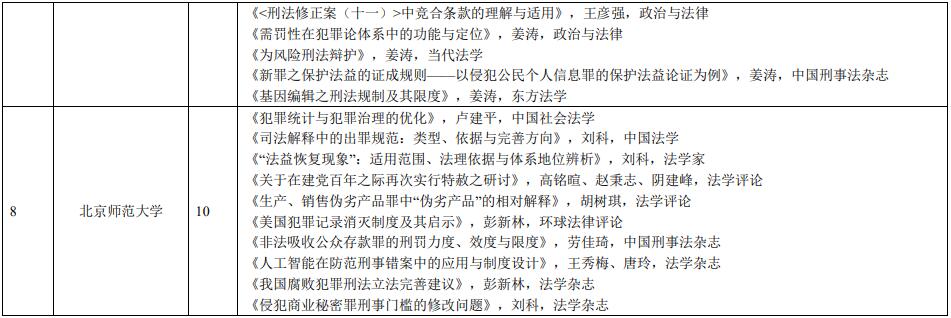

統計顯示,在發文的單位中,前三甲為清華大學與北京大學(并列第一)、中國政法大學,其發文的篇數分別為24、19篇。緊隨其后的是華東政法大學與中國人民大學(并列)、東南大學、南京師范大學、北京師范大學,其發文的篇數分別為19、15、11、10篇。從地域分布上可以看出,北京依舊為刑法學研究隊伍的核心地域,上海、南京、等地也均為刑法學研究重鎮。

從以往的數據來看,清華大學多年保持刑法學CLSCI期刊發文量第一的位置。盡管清華大學刑法學科人數不多,但梯隊建設合理。北京大學刑法學科今年可謂是遍地開花,不論是教授還是博士生,均有驕人的成績。中國政法大學刑法學科較去年相比有了顯著的變化,其中劉艷紅以中國政法大學作為署名單位發文5篇。華東政法大學刑法學科依舊強勁。中國人民大學刑法學科較為平穩,眾多學者均有發文。東南大學、南京師范大學、北京師范大學等院校亦都為刑法學的研究貢獻了自己應有之力。

回顧2020年刑法學研究的重點,集中在以下十個方面:(1)積極主義刑法觀思潮的興起;(2)刑事立法活躍化;(3)刑法教義學認識的再深化;(4)過失犯歸責體系的規范化;(5)刑事責任年齡降低問題;(6)重大疫情防控中的刑事法治;(7)正當防衛的理論與實踐;(8)證券、期貨犯罪的規制和預防;(9)民營經濟保護和刑事法律風險;(10)刑事合規中國模式的探討。[2]

觀察2021年的刑法學研究動向可知,以上十個方面的內容在本年度的研究中仍占有一定的比例。有些問題是近些年的持續熱點與重點,比如刑法教義學的認識、正當防衛、刑事合規、金融犯罪、網絡犯罪等等。這從側面也說明了,刑法學中對某個問題的研究往往具有持續性與深入性,這樣才能形成對一事物完整、準確的認識。

2020年對于刑法學研究重點的回顧主要是從具體問題、靜態的角度進行總結,2021年,筆者擬對本年度刑法學研究的重點進行整體性、動態化的總結。具體包括以下幾個方面[3]:

1.本土化意識進一步增強

隨著晚近以來德日刑法知識的大量引入,我國刑法學者在吸收和運用這些知識的同時,亦強調本土化意識,提升刑法學研究的自主性。一方面,強調本土化意識是為了讓中國刑法學建立我們自己的生活經驗上,擺脫對“德日刑法學”的路徑依賴,最終成為“我們的刑法學”,而不僅僅只是“模仿的刑法學”。另一方面,強調自主意識并不意味著排斥對他國先進知識體系的繼受,放棄在繼受過程中開展的自覺性思考和批判,放棄我們作為刑法學知識主體的地位。我們應當大膽承認,像諸如德日刑法學這樣龐大的知識系統,既有可能是“資產”,也有可能是“包袱”。我們也應當有勇氣追問,德日刑法學這顆璀璨奪目的明珠是否真的完美無瑕?正如有學者指出,刑法學的研究應當堅持“民族性與世界性的并重”,如果只講民族性,刑法學就難以提出具有原創性、普遍性的概念、范疇、原理;如果只講世界性,就必然忽視回應中國的問題。

從日本繼受德國刑法的發展脈絡也可得知,“在繼受迄今的時間中,日本刑法學如何開始,以及如何從德國刑法教義學中解放。這絕非錯誤之途,而是一個必要且長期開始的步伐,如此一來,繼受國的法學發展才能真正留下自己的東西。”這對我國刑法學發展的啟示就是:域外刑法知識的本土化是中國刑法學發展的必由之路,構建具有中國特色的刑法知識是中國刑法學發展的必然結果。中國刑法制度與理論的生成應把握各國刑法的普遍原理與發展的規律,根據中國的歷史與現實來創造符合本國國情的刑法制度與理論,從而實現中國刑法制度與理論的守正創新。就本年度的刑法學研究成果來看,更加注重研究中國問題,將域外先進的刑事立法、刑法理論與中國當下的實際相結合,形成刑法知識的轉化與創造。

在犯罪論方面,例如,有學者結合《刑法》第14條,對犯罪故意概念中的“危害社會”重新展開思考,提出在規范責任論的語境之下,若恰當把握故意概念中“危害社會”的規范性特征,就有可能從正面尋覓出一條處理故意與違法性認識(可能性)關系的新路徑,而不再受困于德日刑法學依托錯誤理論處理該問題的學說迷局。有學者從我國刑法中的違法阻卻事由為切入點,開展對緊急權的體系化研究。相較于德日等大陸法系國家,我國法定的違法阻卻事由數量較為有限,關于法定正當化事由的研究也呈現碎片化、彌散化的特點,難以為司法實踐提供充分的理論供給。因此,若要真正實現我國法定正當化事由理論的瓶頸突破,就必須借助體系化的思維和技術完整搭建緊急權的框架。還有學者針對德國刑法教義學中的規范保護目的理論進行反思,提出構成要件解釋層面的規范保護目的理論實際上過分限制了它應有的功能。作為一種超越部門法界限的法學方法論,規范保護目的理論可以成為法律解釋以及法域協調的理論模型。

在刑罰論方面,例如,有學者立足于量刑規范化改革的時代背景,從理論話語體系、實定法規定和定罪量刑的基本原理三方面,對量刑基準的本體性問題予以廓清。有學者以盜竊罪量刑為切入點,實證地考察了量刑指導意見的司法實踐,提出可以通過借鑒英美量刑指南的立法技術,改進我國的量刑指導體系,有效克服量刑指導意見對有期徒刑、罰金刑的指導不足。有學者將刑罰的分配正義原理引入刑罰制度的體系化建設,提出刑罰執行的目標是刑罰效果最佳化,未來我國的刑罰制度的改革應圍繞刑罰效果與罪犯回歸社會進行制度分配和構建,同時設立專門的量刑改革機構,確立社區刑罰執行制度,健全刑罰執行程序規則以及建立行刑評估制度。

2.更加注重實踐問題導向

“問渠那得清如許,為有源頭活水來。”我國的刑事法治建設欲獲得長足的發展,則必須對作為“源頭活水”的本土實踐具有充分的認知和足夠的重視。這里的“本土實踐”可以分為刑事立法實踐和刑事司法實踐兩個方面。法律作為一項地方性的知識,可謂是天然具有本土實踐性品格,在刑法教義學的場域亦是如此。正如有學者指出,應當把“問題”放在首要位置去思考,換言之,刑法學的研究要面向司法實踐去思考問題,要注重理論的實用性,注重解決實際問題。此外,還應當重視從司法裁判中尋找刑法學發展的契機。注重結合法官的立場,尤其是最高裁判機關的態度,對刑法理論進行適度修正。這樣的理論才會有實際的功效,才能指導法官,從而引導法官按照國民的多數價值標準進行裁判,使得裁判不會過于偏離國民的一般價值觀。從本年度的刑法研究成果來看,不論是總則還是分則,不論是刑事立法論抑或刑法解釋論,不論是基礎理論還是前沿問題,都深深地打上了本土實踐的烙印。

在刑法總論方面,例如有學者認為我國刑法典屬于自然犯和法定犯一體化的特殊立法體例,有些罪名存在“形式上不屬于對向犯,實質上屬于對向犯”的復雜現象。因此,有必要結合我國實定法規定對片面對向犯采取類型化分析,以此解決片面對向犯的中國問題。有學者對《刑法》第13條但書規定的司法出罪功能重新展開研究,認為司法實踐將但書規定作為總括性的出罪標準,可能壓縮了其他出罪事由的運用空間。事實上,《刑法》第13條的功能并不局限在限制入罪,除此之外,它還具有發展出罪事由的“接應功能”,司法實踐可以妥善利用這一功能發展規范性、開放性、多元化的出罪事由體系。還有學者針對醫療介入類傷害案中因果關系判斷標準模糊的問題,提出介入型因果判斷應重在發展歸責原理,以危險替代作為介入型因果判斷的核心原理。通過對這一原理的不斷完善,從而形成理論與實踐互相推動發展的理想局面。

在刑法分論方面,例如有學者針對以危險方法危害公共安全罪在立法和司法上可能會淪為“口袋罪”的窘境,提出利用回歸分析、實踐與理論契合關系分析等實證研究方法來把握經驗裁判規則與理論改善的應然方向,進而顯著提高以危險方法危害公共安全罪適用的可控性。有學者針對民事欺詐與刑事詐騙區分標準復雜的難題,認為現有理論從“欺騙”“錯誤”以及“損失”這三個方面對詐騙罪構成要件進行實質解釋,均不能達到令人滿意的區分效果。因此,宜采取增設構成要件的做法,在對足以影響決策的“重大事項、基礎信息的虛構、隱瞞”的基礎上,還應當添加“欺騙行為會造成民事救濟可能的基本喪失”這一實質要件,為合理區分民事欺詐與詐騙罪提供一條新的路徑。還有學者通過對大范圍樣本案例的實證考察后發現,傳統理論對于搶劫罪手段行為的界定并未在審判實踐中得到完全貫徹,司法實踐與理論模型相去甚遠,因而需要重新審視搶劫罪的手段行為以及與其他犯罪的界限。

3.強化了對刑法理念的研究

“思想變革是社會變革的先導”,刑法理念是刑事立法與司法活動的指南。理念對了,路子也就正了。就刑事立法理念而言,結合刑法修正的最新動向,有學者指出,此次修法從宏觀層面而言順應了社會的形勢變遷,從微觀層面而言則是對具體實踐應對不足而進行的規范補給,集中貫徹和體現了積極刑法觀的價值指引。在刑法參與社會治理的過程中,積極刑法觀具有現實意義,但對于立法的過度擴張需要保持警惕。也有學者認為,立法的積極并不意味著需要堅持積極刑法立法觀,積極刑法立法觀的三大理論預設存在疑問,易于陷入犯罪化擴張的危險中。刑法立法與國家任務相關,不能越過法益保護原則而強化國民對刑法的忠誠。刑法觀是刑法立法理念的體現,包含在刑法類型當中,以刑法類型為主線討論刑法立法發展方向更具有解釋力。就刑事司法理念而言,有學者指出,伴隨著中國經濟社會的持續高速發展,犯罪治理領域的新情況新問題層出不窮,一段時期以來,實踐中不時出現看似于法有據卻引發公眾質疑的案例,這其中就與我們長期以來偏重法條解讀、理念指引不足的研究范式存在一定關系,如何強化對刑事司法實踐的理念引領,值得我們深入思考和研究。總而言之,不論是刑事立法理念,還是刑事司法理念,都茲事體大,需要結合我國實際進一步地深入研究。

4.圍繞最新修正案的研究成果豐碩

為了回應社會治理對安全和穩定的價值訴求,保障普羅大眾對于“體感治安”的需要,當前的刑事立法進入了一個“活躍化時期”。在立法者嚴密法網的過程中,刑事處罰措施日趨嚴厲,刑法規制范圍日益擴張,將先前由行政法、民法調整的違法行為納入自身的調整范圍,犯罪化逐漸成為一種常態現象。“回顧刑法發展歷史,無論是前現代刑法還是現代刑法前期,刑法作為懲罰法,評價和懲罰的重點都放在了危害行為的后果之上,將造成一定利益的實害和危險作為懲罰的事實根據。而在工業化社會的后期并隨著信息時代的到來和快速發展,刑法的后現代化趨勢也快速顯現出來,即更為關注對風險的規制和安全的保障。”而2021年3月1日生效的《刑法修正案(十一)》無疑是體現立法犯罪化的典型例證,據統計,此次修法共涉及33個條文,包括新增的18個罪名以及修改擴充的14個罪名加一個總則條款,都在進行立法的犯罪化,嚴密刑事法網、擴大犯罪圈。

“文章合為時而著,歌詩合為事而作。”不僅在文學領域如此,在刑法學研究領域更是如此,體現出刑法研究者的社會責任感和時代使命感。不難發現,本年度刑法學最大的研究特色,就是圍繞《刑法修正案(十一)》的理解與適用展開研討。具體呈現出兩個特征:

其一,在宏觀層面把握立法的走向。譬如,有學者從刑法觀的角度指出,應當堅持積極刑法觀謹慎發展的立場,防止預防性立法的過度擴張,準確把握刑法介入的節點,平衡風險防范與權利保障的關系。有學者從刑法立法科學性的角度指出,本次刑法修正在刑法體系內部加強了類罪、個罪之間的邏輯連貫性,在刑法體系外部,通過增設罪名,增強刑法與相關部門法的銜接,實現立法的科學性。還有學者從經濟刑法有效性的角度指出,經濟刑法不僅有利于預防和打擊經濟犯罪,而且能實現立法、司法與執法的有效銜接。

其二,在微觀層面聚焦個罪的研討。比如,在反洗錢犯罪方面,有學者認為面對新的復雜形勢和國際合作的大背景,我們需要將反洗錢置于總體國家安全觀的視角下進行檢視,充分認識反洗錢在推進國家治理體系和治理能力現代化、維護經濟社會安全穩定中的作用,并且以我國明確承諾執行的國際反洗錢通行標準為參照系,進一步完善反洗錢刑事立法、強化打擊洗錢犯罪的司法意識。在藥品犯罪方面,有學者認為《刑法修正案(十一)》將《刑法》第141條、第142條第2款直接刪除并不意味著假藥、劣藥的認定標準與《藥品管理法》完全脫離。相反,這一立法轉變給予了司法實踐更為靈活的應對空間。但是,現行《藥品管理法》上所確立的假藥與劣藥兩分模式,仍然存在概念競合、具體類型混同等弊端,需要在特別規范與普通規范的意義上重新審視和處理。在公共安全犯罪方面,有學者認為妨害安全駕駛罪等罪名的增設,有利于彌補危害公共安全罪名體系中的疏漏,反映了刑事立法在保護公共安全方面的理念轉變,對于我國刑法中的危害公共安全罪的發展與完善具有重要意義。

5.刑事立法研究與刑法解釋研究兼顧

刑事立法論與刑法解釋論是刑法學研究的“兩大陣營”,刑法的修正為刑事立法研究與刑法解釋研究提供了新的場域。就刑事立法研究而言,除了上文提及到的刑事立法理念(包括刑法觀)、刑法立法科學性的研究以外,還有學者從刑法立法模式的角度加以討論。比如,有論者認為,在法典化時代,全面修訂刑法典需要大幅度提升法律的現實性、整合性和系統性。全面修訂刑法典并不排斥在特殊情形下頒布單行刑法,但不宜再制定附屬刑法。也有論者認為,不能采取理想主義法典觀,不應繼續采取統一刑法典立法模式;統一刑法典立法模式表面上沒有肢解刑法典,但實際上肢解了諸多刑法規范;刑事立法應當逐步過渡到多元立法模式,特別是應當在行政法、經濟法等法律中直接規定行政犯的構成要件與法定刑。還有學者從寬嚴相濟刑事政策的立法原則、輕罪化社會治理模式的立法反思、法定犯立法的高位增量等角度對最新刑事立法進行評述。就刑法解釋研究而言,這部分是歷年刑法學研究的重心所在,因為刑法學的本體就是解釋論,刑法的解釋是常態。縱觀本年度刑法學研究文獻可知,除了上文提及到的關于《刑法修正案(十一)》中具體罪名的解釋研究之外,還有關于一些傳統罪名的解釋研究,比如,搶劫罪、詐騙罪、非法經營罪等等。需要指出的是,除了對具體罪名的解釋研究之外,還有對刑法解釋本身的研究,比如,刑法解釋方法體系化及其確證功能、刑法解釋學的功能主義范式與學科定位等研究成果。

6.基礎理論研究與前沿問題研究并重

刑法學知識的博大精深、社會發展的復雜多變與刑法研究者的研究偏好等因素,共同決定了刑法學研究的多樣性。總的來講,刑法學研究類型除了上文提及的刑事立法研究與刑法解釋研究以外,還可以分為刑法基礎理論研究與前沿問題研究。從某種程度上而言,基礎理論研究能夠增強刑法學研究的深度,而前沿問題研究能夠拓展刑法學研究的廣度。兩者不可偏廢,可以形成互為補充的關系。就基礎理論研究而言,主要集中在刑法總則中的諸問題,既有犯罪論部分的研究成果,也有刑罰論部分的研究成果,但前者的研究成果顯然多于后者。正如有學者指出,“長期以來,我們的刑法學一直偏重犯罪論研究、偏重定性研究,但從實踐看,真正在定性方面存在疑難、爭議的案件比例極低,更加普遍、更值得關注、更需要給予理論指引的往往是寬嚴相濟刑事政策的具體貫徹。”對基礎理論的研究除了以總則為依托以外,不乏有學者以分則具體罪名為載體來研究基礎理論問題。就前沿問題研究而言,這主要與新情況、新問題的出現緊密相連。除了近些年研究的網絡犯罪、刑事合規、人工智能犯罪以外,還涉及人類基因編輯行為的刑法規制、個人數據權利刑法保護、深層鏈接設鏈者刑事責任、網絡黑灰產上游犯罪的刑法規制等研究。當然,其中有的可以歸入網絡犯罪。

結語

在過去的數十年間,我國刑法學理論研究有了長足的進步。一方面得益于國際間日益頻繁的學術交流,處于知識體系轉型時期的中國刑法學不斷經受著法教義的洗禮,自身理論愈發精深。另一方面,中國司法實踐中案例的多樣性和復雜性,是他國所難以比擬的,這無疑為本土刑法理論的發展提供了難得的“富礦”。“理論指導實踐,實踐反哺理論”,這一指導整個人文社會科學的主流方法論,為刑法學研究提供了源源不斷的動力。但是,當我們為中國刑法學在較短的時間內取得較好的成就歡呼雀躍之時,也必須警惕兩種極端的論調。一種是完全無視各國法律文化之間的差異,認為“外國月亮比中國的圓”,片面理解“不懂外國語言,就不會懂得本國語言”,將他國的學說完全作為檢驗本國刑事立法與司法的標準。另一種是錯誤理解“只有民族的才是世界的”,對他國的刑法學知識持徹底排斥和否定態度。上述兩種論調均不可取,未來中國刑法學要想擺脫對外國學說亦步亦趨,不僅需要立足本國自身的法律文化和審判實踐,亦即更加重視法學知識的“民族性”;也需要繼續吸收他國的先進立法經驗與刑法理論,亦即強調法學知識的“世界性”,兩者必須兼顧,不可偏廢其一。“因為,既然刑法學是一門科學,它就必然肩負著反映超越一國經驗和個案實踐的普遍規律的使命。”對自身特有法律實踐的關注,歸根結底不是為了“特色”而“特色”、為了“不同”而“不同”。其目標仍然是從普遍現象中揭示出事物的本質,提煉出具有指導意義的原理,為跨越國界的刑法教義學的發展作出中國的貢獻。刑法問題研究的本身并不是目的,解決中國的真問題才是目的。中國刑法學的未來轉向,構建具有本土特色的刑法理論,是每一代刑法學人的不懈追求。

在此,需要重申前文的觀點:域外刑法知識的本土化是中國刑法學發展的必由之路,構建具有中國特色的刑法知識是中國刑法學發展的必然結果。中國刑法制度與理論的生成應把握各國刑法的普遍原理與發展的規律,根據中國的歷史與現實來創造符合本國國情的刑法制度與理論,從而實現中國刑法制度與理論的守正創新。

[1]本篇歸類經過學生本人導師確認。

[2]參見孔忠愿、鄭天城:《2020年刑法學研究重點回顧》,載微信公眾號“刑法問題研究”2020年12月15日,https://mp.weixin.qq.com/s/lZoXlM3JOHVjVsS9mR9TjA。張志鋼、劉仁文概括為:刑法修正案(十一)草案的討論、疫情防控的刑事法治保障、刑法基礎理論研究的新進展、重點領域的刑法具體適用。參見張志鋼、劉仁文,《2020年刑法學研究主要議題回顧》,載《人民法院報》2021年02月04日第06版。劉憲權、黃楠概括為:重大疫情防控下的刑法適用與立法完善、刑法修正案(十一)的出臺與研究、刑事追訴時效制度的適用與檢視、人工智能時代刑事風險的前瞻應對、涉民營企業犯罪案件的刑法適用、加強知識產權的刑法保護。參見劉憲權、黃楠,《刑法學:前沿問題的密切關注與積極回應》,載《檢察日報》2021年01月02日。

[3]各位學者也進行了回顧概括,例如,劉艷紅概括為:刑事立法的總體回溯、個人信息犯罪治理的持續關注、涉未成年人犯罪治理的全新規劃、刑事合規出罪模式的積極探索。參見劉艷紅,《2021年中國刑法學前沿問題回顧》,載《法治日報》,2022年1月5日,第11版。劉志偉、侯撼岳概括為:聚焦習近平法治思想對刑法理論的引領作用、著眼刑法法典化的立法模式、檢視積極刑法觀與刑法干預前置化趨勢、關注未成年人保護與相關犯罪的規制、強調網絡犯罪治理與新型權利的刑法保護、推動刑事合規實體法問題的研究。參見劉志偉、侯撼岳,《以習近平法治思想為引領構建中國特色刑法學理論體系》,載《檢察日報》,2022年01月04日,第3版。劉仁文、鄒玉祥概括為:1)《刑法修正案(十一)》的理解與適用,具體包括:對未成年人的刑法保護、危害公共安全犯罪、食品藥品安全犯罪、擾亂公共秩序罪;2)刑法基礎理論的本土展開,具體包括:刑事立法模式、輕罪的刑法治理、正當防衛、共同犯罪,理論界還在違法性認識、未遂犯處罰根據、過失犯的構造、刑罰配置以及刑罰裁量等領域推出了有若干亮點的成果;3)其他重點領域的刑法議題,具體包括:刑民交叉、經濟犯罪、人工智能與網絡信息犯罪,此外,本年度的刑法學研究還持續關注了基因生物犯罪以及企業合規改革等熱點問題,并且更加注重教義學與實證研究的深度結合,實證研究方法不再局限于定量分析而開始朝著定性分析發展,通過實證研究驗證教義學結論將是刑法學研究的一個新趨勢。參見劉仁文、鄒玉祥,《刑事理論及司法實踐中的疑難問題——2021年刑法學研究綜述》,載《人民法院報》,2022年1月6日,第6版。