編者按

2021年的CLSCI期刊發文情況,中國法學創新網在采納法學學術前沿團隊統計報告的基礎上,繼續委托其團隊結合往年法學創新網的統計標準進行了進一步的更新和核定,最終確定了2021年CLSCI期刊發文統計分析報告。現由法學創新網和法學學術前沿聯合發布。如發現有數據信息不準確或評價不妥之處,請發郵件至:zgfxcxw@163.com

基礎理論研究深化擴展

青年學者成研究主力

——2021年CLSCI憲法學發表情況與統計分析

本文是2021年CLSCI憲法學論文發表情況與統計分析。

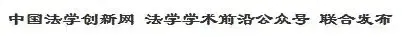

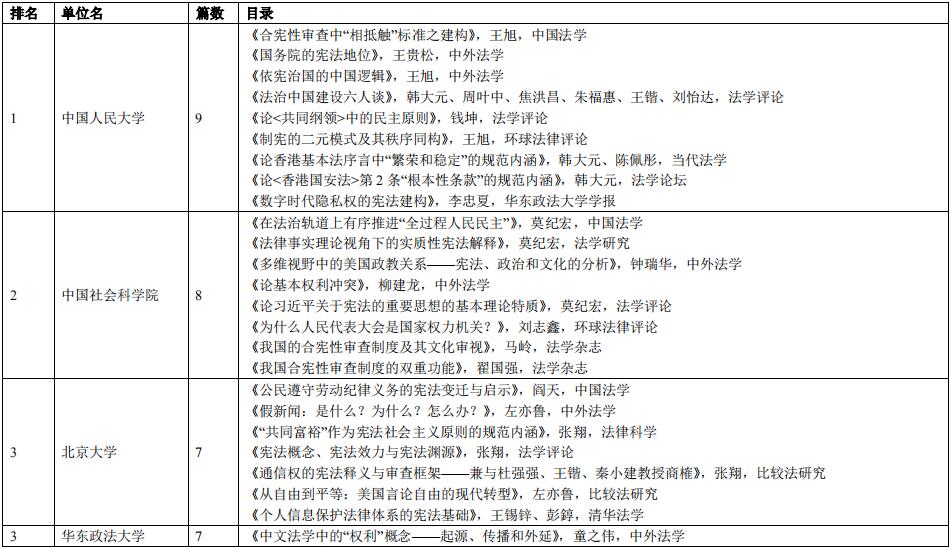

2021年度全年CLSCI來源期刊共刊發論文1884篇(2020年是1938篇)。其中憲法學96篇(2020年是97篇)。除中國社會科學、中國刑事法雜志外,其他CLSCI均刊發了憲法學論文。鑒于發文單位眾多,為便于閱讀,今年我們將不再具體列明這96篇文章的名目,而是側重于展示憲法學學科的單位科研實力布局,因此今年的統計主要展現發文量在4篇及以上的單位及其作者(詳見下表),并在此基礎上展開憲法學學科發展的分析與評論。

(一)年度高產作者

本領域高產學者的標準是發文量在3篇及以上。據此,本領域高產學者為:中國人民大學韓大元教授(3篇),中國社會科學院莫紀宏研究員(3篇),北京大學張翔教授(3篇),中國人民大學王旭教授(3篇),華東政法大學/湖北民族大學童之偉教授(3篇),吉林大學任喜榮教授(3篇)。

華東政法大學/湖北民族大學童之偉教授除上表兩篇外,還以湖北民族大學為單位在《清華法學》發表了《中文法學之“權力”源流考論》。

(二)年度領域研究熱點與趨勢

以發表論文三篇及以上作為高產學者的標準,2021年憲法學領域的六位高產學者總發文量18篇,占據了憲法學領域全年發文總量的18.75%(18/96)。從高產作者的年齡結構進行分析,“50后”1位,“60后”2位,“70后”2位,“80后”一位,老一輩憲法學人仍作為憲法學研究的領路人,中青年學者也逐漸成為研究的中堅力量。

2021年憲法學領域96篇CLSCI論文來自全國36個不同的科研單位。從各科研單位的整體情況來看,以發文量4篇及以上作為高產單位的標準,中國人民大學法學院繼去年來依然獨占鰲頭,本年度共發文9篇。中國社科院大學緊隨其后,發文8篇。與2020年相比較,北京大學法學院、華東政法大學異軍突起,發文數量各為7篇。中國政法大學和四川大學也進步明顯,本年度分別發文6篇和4篇。吉林大學和武漢大學本年度繼續保持憲法學傳統研究基地的本色,各發文4篇。

2021年,中國人民大學法學院繼2020年后繼續摘得憲法學發文數量的桂冠,在憲法學領域形成了自己獨特的研究優勢。由韓大元教授、王旭教授引領的憲法學研究學術團隊,憑借自身發文量的優勢確保中國人民大學法學院可以持續保持憲法學研究的頭把交椅。

2021年,中國社科院大學繼續守住了憲法學研究傳統重鎮的地位,發文8篇,緊隨人大法學院之后。莫紀宏教授作為高產學者以3篇發文量帶動了社科院的整體研究。與2020年相比較,北京大學法學院、華東政法大學異軍突起,發文數量各為7篇。以張翔教授為代表的北大法學院團隊和以童之偉教授為代表的華政團隊,依靠自身的研究實力提高了所在科研單位的研究水平。其它“五院四系”的高校如吉林大學法學院、武漢大學法學院繼續保持本色,發文數量穩定。而中國政法大學則是在2021年有了明顯進步,發文6篇。

2021年,在中國共產黨成立一百周年之際,中國憲法學也迎來了新的發展。憲法與中國共產黨百年歷史息息相關、緊密相連。憲法學研究對于貫徹總書記“七一”重要講話精神、深入學習貫徹習近平法治思想以及實現中華民族偉大復興都具有重大意義。

2021年,在價值與規范、歷史與現實、經驗與邏輯的不同論域中,憲法學人繼續堅持憲法學研究的“中國立場”,將“本土資源”和“域外視野”相結合,注重人民基本權利的保障,積極回應法律實踐,緊跟時政潮流和科技發展,為全面依法治國、建設社會主義法治國家提供了智力支持。

在黨和國家事業發展的新征程中,憲法在治國理政中的重要地位和作用,決定了憲法學研究必定大有可為。2021年中國憲法學研究繼續在“堅持習近平新時代中國特色社會主義思想,認真貫徹習近平法治思想”的總方針下穩步前進,總體呈現出“以習近平法治思想為指引,重視基礎理論研究,積極回應司法實踐,關注中國社會現實,及時捕捉社會熱點”的特點。2021年,中國憲法學人將研究視野主要聚焦在以下幾個主題:憲法的基礎理論研究,公民的基本權利與義務研究,合憲性審查與解釋研究,國家機關與國家權力研究,港澳基本法研究,憲法對科技和疫情的回應以及部門憲法與比較憲法研究。

1.習近平法治思想

中國特色社會主義進入新時代,站在新的百年奮斗歷史新起點上,以“習近平法治思想”為指導,全面推進依法治國、建設社會主義法治國家,憲法學人有義不容辭的責任。“堅持依憲治國、依憲執政”是習近平法治思想豐富內涵的重要組成部分,習近平總書記提出,“依法治國,首先是依憲治國;依法執政,關鍵是依憲執政”,“全面貫徹實施憲法,是建設社會主義法治國家的首要任務和基礎性工作”。

習近平法治思想與憲法在精神實質上是統一的、一致的,本年度憲法學人對于“習近平法治思想”又有了進一步的闡釋與發展。莫紀宏教授在《法治軌道上有序推進“全過程人民民主”》一文中提出“全過程人民民主”保證了人民代表大會制度所形成的國家權力運行機制始終處于人民民主治理的框架中,從而有效地實現憲法所規定的“中華人民共和國一切權力屬于人民”的人民主權和人民民主原則。此外,莫紀宏教授也針對習近平關于憲法的重要思想的基本理論特質進行了描述。江必新教授探討了習近平法治思想對憲法理論和實踐的發展創新;苗連營教授進一步闡釋了習近平法治思想中的憲法觀;秦前紅教授從“依法治國”的角度論證了“憲法至上”的觀點;王月明教授則分析了習近平法治思想與新時代憲法的實施關系。憲法學人對于了習近平法治思想的深入學習研究和宣傳闡釋,積極構建起了中國特色社會主義憲法理論和話語體系。

2.憲法學基礎理論

憲法學研究的重點領域在于憲法的基本概念和基礎理論,本年度憲法學的基礎理論研究在前人的鋪墊下繼續尋求突破,形成了不少突出成果。如王旭教授的《制憲的二元模式及其秩序同構》、張翔教授的《憲法概念、憲法效力與憲法淵源》、秦小建教授的《中國憲法體制的規范結構》等。

憲法的成長本身就是一部歷史,歷史研究方法仍為憲法學人所熱衷。苗連營教授從歷史出發針對中國“憲法實施”的話語體系與演變脈絡進行了研究,闡釋了我國憲法實施的內在機理與運作邏輯,凝練出屬于中國的“憲法實施”話語體系。于文豪教授從微觀視角關注地方政府雙重負責的憲法內涵,針對地方政府面對本級人大與上級政府的不同意志的處理問題,從憲法角度提出了解決之道。陳運生教授從研究方法出發,對中國系統論憲法學進行了反思。陳征教授著眼于憲法的基本原則,在與比例原則對比論證的基礎上,闡釋了憲法中的禁止保護不足原則。

憲法文本和憲法語境中特定術語的規范內涵等問題獲得持續關注,如王旭教授從依憲治國的中國邏輯出發,將“人民共和國憲法觀”重新進行了解構和建構。此外還包括鄭毅的《論憲法上的“中央的統一領導” 》、張翔的《“共同富裕”作為憲法社會主義原則的規范內涵》、錢坤的《論共同綱領中的民主原則》等文。

在研究范式上,概念史研究成為亮點。童之偉教授的三篇文章《中文法學中的“權利”概念——起源、傳播和外延》《“權”字向中文法學基礎性范疇的跨越》《中文法學之“權力”源流考論》均與此相關。

3.基本權利與基本義務

公民的基本權利和義務一直以來是憲法學研究的核心問題,本年度憲法學界尤其關注對基本權利的保障和限制研究,進一步將其精細化、體系化,其中既包括傳統的基本權利義務問題,也涉及對通信、算法等新興技術的反饋。李海平教授基于“客觀價值論國家保護義務”研究范式的局限性,從客觀價值到主觀權利闡釋了基本權利的國家保護;閻天從歷史發展的視角討論了公民遵守勞動紀律義務的憲法變遷與啟示;陳楚風針對中國憲法上基本權利限制的形式要件問題,提出了適用法律保留的解決方法;王鍇教授探討了基本權利沖突及其解決思路,認為可依順序通過程序設計、實踐調和、權利位階和比例原則以及過度禁止審查和不足禁止審查的方法來解決權利沖突問題;王世濤教授則討論了納稅基本義務的憲定價值及其規范方式的相關問題。

面對科技發展對于基本權利的沖擊,憲法學者也提出了自己的見解。王錫鋅教授和彭錞認為從憲法基本權利的維度分析,應當以《憲法》第38條人格尊嚴條款內蘊的個人信息受保護權來作為個人信息保護法律體系建構的基礎;李忠夏教授認為應將個人信息保護立足于憲法文本,建立在隱私利益的基礎之上,并通過解釋學上的建構,發展出層級化的隱私保護體系;余成峰副教授則認為信息隱私權的保護應從個人本位轉向社會本位,從控制范式轉向信任范式,從獨占維度轉向溝通維度,從二元對峙轉向一體多元,從權利視角轉向權力視角,從概念獨斷轉向語用商談。此外,這一主題涉及的論文還包括張翔教授的《通信權的憲法釋義與審查框架——兼與杜強強、王鍇、秦小建教授商榷》、龔向和教授的《人的“數字屬性”及其法律保障》、吳玄副研究員的《數據主權視野下個人信息跨境規則的建構》等文章。

4.合憲性審查與解釋

合憲性審查與解釋是健全憲法監督機制的核心,也是憲法學對于法律實踐的直接回應,本年度合憲性審查與解釋繼續成為研究熱點。王旭教授提出了合憲性審查中“相抵觸”標準的建構,認為在堅持層級結構理論確立的憲法優先地位前提下,應將"事物的本質"作為合憲性審查判斷的內容標準,在憲法規范具體化和個別化兩個場景中分別展開法教義學體系建構,最終提煉出這種判斷標準運用的一般思維框架。杜強強教授探討了法律違憲的類型區分與合憲性解釋的功能分配問題,將違憲分為法律的字面違憲和適用違憲,認為字面違憲應交由合憲性審查機關處理,適用違憲應交由法院處理。程雪陽教授從我國現行憲法所建立的"專門人民法院"制度為跨行政區劃法院改革提供了一個合憲性制度通道。門中敬教授認為我國合憲性審查存在諸如"自我審查悖論""低度法理化傾向""基礎規范的統一性難題"等法理困境。為化解上述法理困境,應確立相對獨立審查的原則,建立合理區分政治行為與法律行為的過濾機制,以及設置正當程序控制和協調機制。李少文副教授則從工作型合憲性審查的角度,將其運行程序概括為"一個目標、兩個入口、三個主體、四個動因、五個機制"。

此外,《法學雜志》在2021年第5期特設專欄,探討合憲性審查制度專題,刊載了馬嶺教授的《我國的合憲性審查制度及其文化審視》、翟國強教授的我國合憲性審查制度的雙重功能以及張震教授的《環境法體系合憲性審查的原理與機制》三篇文章。

5.國家機關與國家權力

注重本土實踐,緊跟時政潮流是憲法學研究的重要任務。隨著推進國家治理體系和治理能力的現代化,以及黨和國家機構改革的深入展開,憲法學界聚焦國家機關與國家權力配置的研究不斷增多,本年度該領域依然成果豐富。從內容上看,主要涉及人民代表大會制度的組織與程序、國務院與各級政府地位與權力、國家權力的行使三大領域。其中,與人大有關的研究包括任喜榮教授的《論最高國家權力機關的憲法說理》《論憲法解釋的必要性、可能性和實用性——以人大預算監督權力界限的確定為例》、劉松山教授的《全國人大及其常委會決議與決定的應然界分》、李少文副教授的《全國人大常委會在憲法實施中的創制行為及其界限——以“遼寧賄選案”為例》、劉鑫的《為什么人民代表大會是國家權力機關?》以及譚清值的《全國人大兜底職權的論證方法》。涉及國務院與地方政府的研究有門中敬教授的《我國政府架構下的權力配置模式及其定型化》、王貴松教授的《國務院的憲法地位》。與國家權力的運用有關的研究包括徐爽副教授的《變通立法的“變”與“通”——基于74件民族自治地方變通立法文件的實證分析》和周維棟與汪進元教授的《監察建議的雙重功能及其憲法邊界》。

6.“一國兩制”與大灣區法律建設

中國憲法學研究離不開對地區法治的關注,其需要回應民眾對憲法生活的新期待。完善“一國兩制”制度體系與大灣區建設是全球化時代中國國家治理理論和治理實踐的偉大創新,港澳基本法是維護港澳地區和諧穩定、實現“一國兩制”方針的重要法律保障,也是憲法學研究的重要實踐。本年度學界對港澳基本法及相關體系的研究繼續發力,主要圍繞粵港澳大灣區的法律建設、港澳基本法與其他法律的關系等主題展開。如董皞教授和張強的《推進粵港澳大灣區建設的法律制度供給》、孫煜華副研究員的《大灣區單邊進境查驗的基本法風險及應對》、曹旭東副教授的《論〈港區國安法〉與香港原有法律體系的關系——解析〈香港基本法〉第11條和〈港區國安法〉第62條》等。《法學論壇》則在2021年第4期特別策劃了專題——香港國安法(港區國安法)研究。

在研究范式上,突出特點是注重規范研究和文本研究。不少憲法學人聚焦特定條款的規范內涵和文本含義,對其展開深入分析。如韓大元教授的《論〈香港國安法〉第2條“根本性條款”的規范內涵》、韓大元與陳佩彤的《論香港基本法序言中“繁榮和穩定”的規范內涵》、劉志剛教授的《〈香港特別行政區維護國家安全法〉的法理邏輯及其展開》以及鄭磊副教授的《特區憲制基礎的“共同構成”法理——以〈港區國安法〉制定為例》等。

7.憲法對科技和疫情的回應

捕捉社會熱點,關注科技發展是憲法學研究從文本走向實踐的重要路徑,社會現實問題和科學技術的發展同樣深刻影響著憲法學的研究。該研究主題主要分為人工智能對個人權利和國家安全的影響、“新冠”疫情下的憲法回應兩大類。如李成副教授分析了人工智能在我國的大規模部署帶來的歧視數字化的法律風險,認為治理人工智能的歧視需要實現反歧視法律數字化轉型,以算法解釋化解信息單向透明趨勢,以算法審核抑制代碼歧視風險,以非歧視準則規范人工智能開發、利用行為,以及借助數字平權行動,推動社會權力結構變遷,消除滋長歧視的結構性不平等。此類文章還包括劉練軍教授的《人工智能法律主體論的法理反思》、楊蓉副教授的《從信息安全、數據安全到算法安全——總體國家安全觀視角下的網絡法律治理》。針對疫情對法律制度造成的沖擊,憲法學人同樣給予了回應。如劉小冰教授的《緊急狀態下公民權利克減的邏輯證成》、孫煜華副研究員的《野生動物立法公共衛生安全功能之完善》、李昊副教授的《緊急狀態的憲法實施機制與完善路徑》。

8.憲法與部門法的對話

伴隨法學研究的逐漸深入,憲法與部門法之間的對話與交流成為憲法學發展的重要趨勢。在憲法中研究部門法,在部門法中討論憲法,仍是本年度學界熱點。與2020年相比,本年度部門憲法學研究不再集中于民法學領域,各領域均有建樹,且關注部門法本身對于憲法規范性和優位性的回應。如秦奧蕾教授的《論婚姻保護的立憲目的——兼回應“離婚冷靜期”爭議》、周剛志教授和李琴英的《“兩法銜接”的制度法理——基于“優化營商環境”的視角》、郭延軍教授的《環境權在我國實在法中的展開方式》、張震教授的《環境法體系合憲性審查的原理與機制》、任喜榮教授的《民法典對憲法秩序建構的回應及其反思》等。

9.全球化與比較憲法

隨著全球化的進程推進到傳統的國內憲法領域,本年度外國憲法學與比較憲法學研究仍方興未艾。該領域研究主要對象為美國和法國,體現出憲法學界對于傳統強國的偏愛。鐘瑞華副研究員從憲法、政治和文化的多維視野,討論了美國的政教關系問題。鄒奕副教授從憲法權利約束私人行為的角度出發,研究了美國的州行為理論及其借鑒。劉晗副教授則基于美國不成文憲法學說的比較,對“有憲法典的不成文憲法”這一論斷進行了考察。此類研究還包括左亦魯的《從自由到平等:美國言論自由的現代轉型》、王蔚副教授的《基本權利之“基本”的內涵——以法國法為中心》。

2021年是中國共產黨成立百年之際,是實現第二個百年奮斗目標的開端。在歷史性的一年里,憲法學人面對堅持全面依法治國,推動國家治理能力和治理體系現代化等重大問題,積極服務黨和國家工作大局,堅持正確政治方向,充分發揮黨建引領作用,圍繞黨和國家工作重心,努力繁榮發展憲法學研究事業,為推進全面依法治國、建設社會主義現代化強國作出了卓越貢獻。