編者按

2021年的CLSCI期刊發文情況,中國法學創新網在采納法學學術前沿團隊統計報告的基礎上,繼續委托其團隊結合往年法學創新網的統計標準進行了進一步的更新和核定,最終確定了2021年CLSCI期刊發文統計分析報告。現由法學創新網和法學學術前沿聯合發布。如發現有數據信息不準確或評價不妥之處,請發郵件至:zgfxcxw@163.com

傳統社會基層治理研究成熱點

西方古代社會研究付之闕如

——2021年CLSCI法律史論文發表情況與統計分析

本文是2021年CLSCI法律史論文發表情況與統計分析。

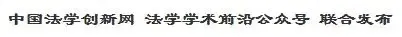

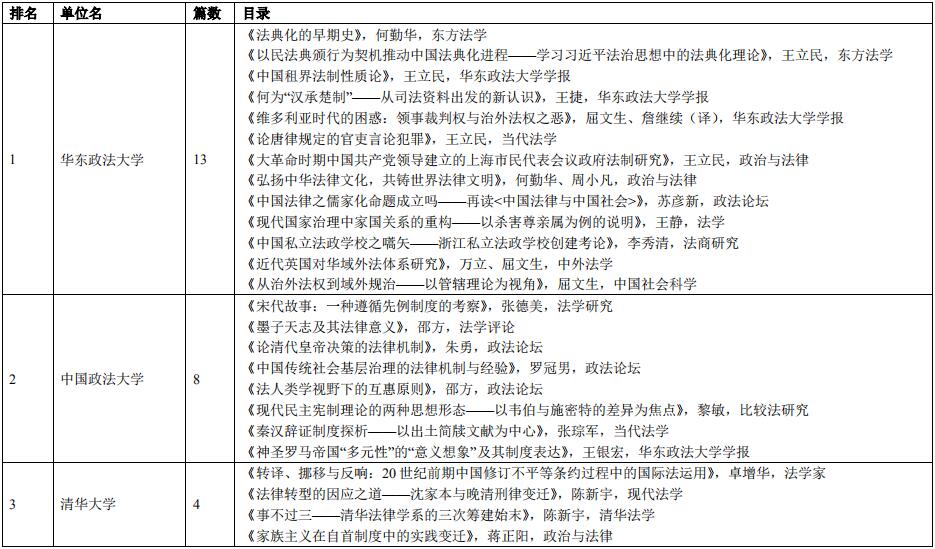

2021年度全年CLSCI來源期刊共刊發論文1884篇(2020年是1938篇)。其中法律史61篇(2020年是54篇)。除法學論壇、中國刑事法雜志、法學雜志外,其他CLSCI均刊發了法律史論文。鑒于發文單位眾多,為便于閱讀,今年我們將不再具體列明這61篇法律史文章的名目,而是側重于展示法律史學科的單位科研實力布局,因此今年的統計主要展現發文量在3篇及以上的單位及其作者(詳見下表),并在此基礎上展開法律史學科發展的分析與評論。

(一)年度高產作者

本領域高產學者的標準是發文量在2篇及以上。據此,本領域高產學者為:華東政法大學王立民教授(4篇),華東政法大學屈文生教授(3篇),華東政法大學何勤華教授(2篇),中國政法大學邵方教授(2篇),清華大學陳新宇副教授(2篇)。

(二)年度領域研究熱點與趨勢

與往年相比,法律史學科論文發文量逐漸增加,2021年在中國法學核心科研評價來源期刊(簡稱CLSCI期刊)上共發表61篇(去年為54篇),在三大權威期刊(《中國社會科學》《中國法學》《法學研究》)上共發文11篇(去年為9篇),其中《中國社會科學》4篇(去年為0篇)、《中國法學》3篇(去年為6篇)、《法學研究》4篇(去年為3篇)。

2021年22種CLSCI期刊上法律史學科發文相對集中。其中,去年發文7篇、排名第二的華東政法大學今年發文13篇,名列榜首;中國政法大學發文9篇,比去年少1篇,名列第二;清華大學發文4篇,名列第三。此外,復旦大學、中國人民大學各發文3篇,北京大學、浙江大學、武漢大學、廈門大學、西北大學、北京師范大學、中南財經政法大學、西北政法大學、杭州師范大學各發文2篇,四川大學、吉林大學、西安交通大學、同濟大學、天津大學、蘇州大學、福州大學、海南大學、南京師范大學、沈陽師范大學、中國社會科學院、國防大學各發文1篇。值得注意的是,耶魯大學法學院今年也有1篇法律史學科論文發表在CLSCI期刊上,該文屬于中國法律史范疇,以歷史人物為中心考察早期中美條約的關系。相信隨著中國法律史不斷走向世界,會有越來越多的世界名校走入CLSCI期刊的版面。

與往年類似,2021年度法律史領域的研究成果總體上呈現出“對中國的研究多于外國、對中國古代的研究多于近代”的特征。本年度法史學人肩負“加快構建中國特色哲學社會科學”的時代使命,研究成果注重“古為今用”和“現代價值”的闡發、注重建構新的理論、注重打破“西方中心主義”、注重對所謂“啟蒙”的反思、注重對“中國問題意識”的觀照,彰顯了中國特色、風格和氣派。

就中國法律史而言,學界本年度的研究成果分布在通史、古代、近代、現代等所有歷史時期,但主要集中在古代部分,這在某種程度上回應了習近平總書記關于“要注意研究我國古代法制傳統和成敗得失,挖掘和傳承中華法律文化精華,汲取營養、擇善而用”的指示精神。其中,在先秦領域,墨子法律思想、法家學說等問題是學界關注的重點;以出土簡牘文獻研究辭證制度、律典體系、成說以及從現代法理的視角考察“春秋決獄”構成了本年度秦漢法律史研究的熱點與特色;本年度魏晉法律史的研究圍繞《晉書·刑法志》展開,同樣側重對法理觀念的發掘;在隋唐領域,法律史學界本年度主要關注的是法律文明轉型、土地法規制度、官吏言論犯罪、《縣令箴》等問題;而從遵循先例制度的視角考察“故事”是本年度宋代法律史的研究主題,體現了學界融通古今中西之間法政傳統的某種嘗試;在元代領域,學界本年度重點關注格例法體系與中華法系的關系。明清時期是中國古代法律史研究的重頭戲,今年自不例外。自理裁判文書、皇帝決策的法律機制、典習俗、土地交易規范及其私法理念、中國傳統法以及司法悖論、君臣法外施仁博弈、權宜裁判等問題是本年度明清法律史的研究重點。

近世以降,在“西學東漸”的背景下,中國傳統法律開啟了“會通中西”的轉型之路。本年度學界對近代中國法律史的研究成果主要分為宏觀、微觀兩個層面。在宏觀層面,達爾文主義的中國語境與法律危機、《現行律》民事有效部分、晚清戰爭法、禮與憲法的關系、民初大理院公序良俗原則、“二十世紀之憲法”、租界法制性質、不平等條約的修訂與國際法運用、最高審判機構判例匯編與實效等問題是本年度法律史學界關注的焦點;在微觀層面,學界主要側重于以張之洞、沈家本、梁啟超、王寵惠等法政耆宿為中心展開的研究,以“殺害尊親屬”條款、《平政院裁決錄存》等具體法律條款、文書展開的考察,以浙江私立法政學校、清華法律學系等近代中國法學教育機構的籌建展開的考證等主題。此外,以中國共產黨百年黨慶為契機,學界對近代中國法律史中的紅色題材更加重視,重點關注了上海市民代表會議政府法制、中共以思想啟蒙促進愛國救亡運動史實。

法律儒家化、家族主義與自首制度、傳統法中的“王”、傳統生態環境法文化及當代價值、傳統社會基層治理的法律機制與經驗等問題是本年度中國法律史學界在通史領域的研究熱點,“重述中國法律思想史”不啻本年度該領域的研究高峰。值得注意的是,在法學界認真學習、領會、貫徹習近平法治思想的當下,《弘揚中華法律文化,共鑄世界法律文明》一文的問世無疑具有鮮明的導向性。

受多重因素的影響,現代領域是中國法律史研究的薄弱環節。本年度該領域的研究成果共計三篇,主要涉及“四九憲制”、新中國婚姻立法等中華人民共和國成立初期的法律話題。“政策分析”“宣傳引導”是理論界關注當代中國法律的出發點,本年度《以民法典頒行為契機推動中國法典化進程——學習習近平法治思想中的法典化理論》一文的出爐更壯大了這股方興未艾的學習熱潮。

“汲取中華法律文化精華,借鑒國外法治有益經驗”。就外國法律史而言,首先,本年度通史方面的研究成果最多,學界主要關注的是法典化、工商文明與法律變革、治外法權等問題。其次,本年度近代史方面的論文數量位列第二,這些研究成果主要圍繞治外法權、領事裁判權等國際法問題展開論述。再次,神圣羅馬帝國法政傳統、法國習慣法編纂史是本年度學界對中世紀法律史研究進行探尋的視角。而現代民主憲制理論思想形態構成了唯一一篇本年度現代西方法律史論文的主題。值得注意的是,或囿于文獻與史料,今年學界專門對西方古代社會的研究成果付之闕如。作為西方法政思想、文化和典章制度的重要源頭,古希臘、古羅馬似乎不應成為外國法制史上的“失蹤者”。

K·茨威格特和H·克茨在《比較法總論》中指出:“一切法律史的研究都表明是運用比較法方法的一種作業。”中西法律制度、思想、文化的比較研究是法律史學界歷久彌新的課題。本年度相關領域僅有的一篇論文乃是基于秦漢與古羅馬時期的比較視角,關注“法”的差別與政治權力結構之間的關系。

另外值得注意的是,《政法論壇》在本年度上旬刊載了專門基于法人類學視角研究初民社會法律規則的論文。我們相信,法律史學界對“原初問題”的留意將進一步導正理論界長期以來對某些基本問題的偏狹認知,使學術研究的立論愈加接近歷史的客觀面相。

習近平總書記在考察中國政法大學時指出,“我國法學基礎研究薄弱,表現之一就是對博大精深的中華法治文明和法治文化傳統研究不夠、挖掘不夠”。中國法學會黨組成員、學術委員會主任張文顯教授在2019年度中國法學會法學期刊研究會上提到,法學期刊具有綜合性、跨學科性和權威性,要重視期刊的平臺作用、指引作用。張文顯教授、張新寶總編以及中國法學雜志社共同研究認為,期刊的“指揮棒”不能“指揮偏了”,不能因為引用率、市場的問題造成學科分化,“必須發表一定數量的法律史研究論文,不要怕影響引用率”。期刊在學科領域來源方面,要“體現學術擔當,落實總書記重要講話的學術責任”。這也是今后期刊發文來源所要思考的重要問題。但至少在去年與今年的對比中我們可喜地發現,更多的期刊出現了法律史論文的身影,甚至有期刊組稿專欄,CLSCI期刊對法律史學科論文的態度越來越友好,為青年科研人員搭建的學術成長平臺越來越大,譬如博士生發文量由去年的2篇增加到今年的6篇,博士后的發文量由去年的1篇上升到今年的4篇。我們相信法律史學科也能為未來的法治事業發展繼續貢獻力量。