一、學科總體評價

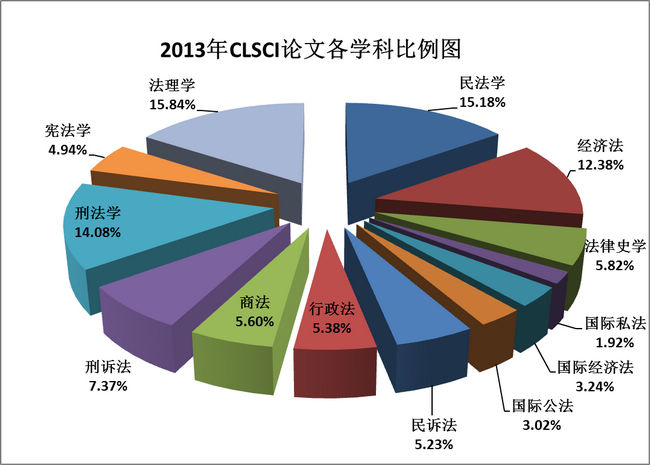

依據中國法學創新網“法學盤點”中發布的“民法學·2013年科研單位論文數統計”,2013年, CLSCI(15種主要期刊)上發表的民法學論文總數為206篇,占該年度CLSCI總數1357篇的15.18%,居于法理學之后,是CLSCI統計分析以來首次出現的景象。這表明,民法學研究數量獨大的地位已非牢不可破,而法理學研究也日益發達了。

2013年,發表在三大期刊的民法學論文總數36篇,占三大期刊發文總數181篇的19.89%,較2012年度(16.22%)有所提升。

時逢“法學盤點”五周年,我們也對民法學論文進行五年情況統計。結果顯示,2013年是五年間發表論文絕對數最少、占各學科總數比例最低的年度。同時,自2010年以來,民法學年度發表論文數與所占總數的比例也逐年遞減,直到2013年度降為總量第二的位次。看來,2013年不僅是民法學研究的小年,也是其他學科增量發展的一年。

表1:2009-2013年15種CLSCI發表民法學論文情況統計表

|

年份 |

民法學論文數(篇) |

各學科論文總數(篇) |

民法學所占比例 |

|

2009 |

237 |

1406 |

16.86% |

|

2010 |

256 |

1431 |

17.89% |

|

2011 |

229 |

1435 |

15.96% |

|

2012 |

215 |

1412 |

15.23% |

|

2013 |

206 |

1357 |

15.18% |

五年間三大刊發表民法學論文的統計情況顯示,民法學年度發文數皆不低于30篇。其中,2013年與2011年皆為最多數36篇,所占年度各學科在三大刊發文數的比例皆在16%以上。這樣的成績單基本上保住了民法學研究力量強大的面子。

表2:2009-2013年三大權威期刊發表民法學論文情況統計表

|

年份 |

民法學論文數(篇) |

三大刊文總數(篇) |

民法學所占比例 |

|

2009 |

34 |

173 |

19.65% |

|

2010 |

30 |

180 |

16.67% |

|

2011 |

36 |

172 |

20.93% |

|

2012 |

30 |

185 |

16.22% |

|

2013 |

36 |

181 |

19.89% |

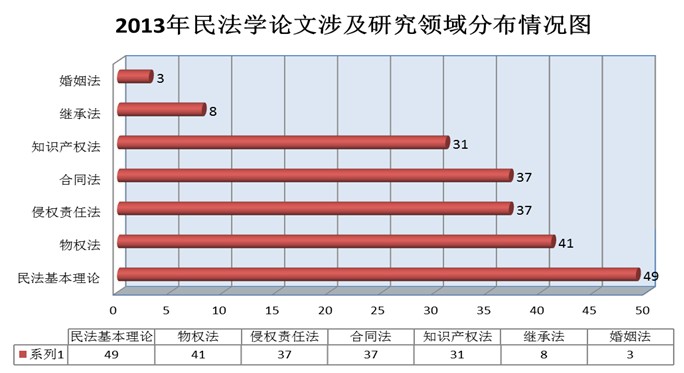

從具體研究領域來看,2013年度,民法學研究繼續圍繞民法研究的熱點重點展開。與2012年度相比,各領域的研究數量穩中有變:民法基本理論以49篇仍居首位;第二位的是物權法領域(41篇),不再是知識產權法領域;侵權責任法領域保持了第三的位次;合同法領域的論文有所躍升,并與侵權責任法領域的論文同為37篇;知識產權法領域的論文以31篇居于第四。

總體而言,2013年度的民法學研究呈現如下明顯特點:

1、強者復強。2013年,民事法律方面沒有重大的立法活動(“消法”的修改雖算一例,但其跨民法與經濟法領域,而CLSCI統一將相關成果并入經濟法學科予以統計),因此,本年度研究領域分布情況較為客觀地呈現了近年來民法學研究的重點之所在。物權法、侵權責任法、合同法屬于民法學分論中無可爭辯的重點領域。以上三個領域的發文數量盡管有些許差別,但也不過是“二三點雨山前”的感覺而已,幾乎可以等量齊觀。

其中,物權法領域的研究既有基礎性問題的探討,也有熱點問題的涉獵:一方面,對物權請求權及物權行為等進行了深入探討;另一方面,對地役權、自然資源國家所有權等進行了較為集中的研究,如耿卓的《我國地役權現代發展的體系解讀》、《地役權的現代發展及其影響》,孫鵬的《社會變遷與地役權的現代化》,黃忠的《地票交易的地役權屬性論》;王涌的《自然資源國家所有權三層結構說》,稅兵的《自然資源國家所有權雙階構造說》等。這些研究是對現實中出現的突出問題給予的深入闡釋與及時回應。

侵權責任法領域的研究對相關熱點與難點皆有明顯體現:一方面,開展了關于信息化時代新問題新挑戰的網絡侵權應對研究,如楊立新的《侵害公民個人電子信息的侵權行為及其責任》、張新寶的《網絡反腐中的隱私權保護》、梅夏英的《網絡侵權歸責的現實制約及價值考量》、崔國斌的《網絡服務商共同侵權制度之重塑》、蔡唱的《網絡服務提供者侵權責任規則的反思與重構》等。另一方面,對侵權責任法中權利與利益區分這一重大理論問題進行了集中關注,如方新軍的《權益區分保護的合理性證明》、曹險峰的《我國侵權責任法的侵權構成模式——以“民事權益”的定位與功能分析為中心》、陽庚德的《侵權法對權利和利益區別保護論》等。

合同法領域的研究層次分明:有宏觀層面對合同法完善的探討,如王利明的《<聯合國國際貨物銷售合同公約>與我國合同法的制定和完善》、崔建遠的《中國債法的現狀與未來》;也有中觀層面對合同效力等基本問題的再思考,如吳光榮的《行政審批對合同效力的影響:理論與實踐》、蔡立東的《行政審批與權利轉讓合同的效力》、葉名怡的《法國違法合同無效制度探析》、楊永清的《批準生效合同若干問題探討》;還有微觀層面對某些新型合同的探究,如譚啟平的《論國家科技計劃項目合同的私法屬性及制度構建》、袁紹義的《論體育贊助合同的法律適用》、石少俠的《論場外金融衍生產品交易民事救濟之合同責任——以英美法為視角》等。

2、旺者猶旺。近年來,知識產權法研究保持了相當興旺的局面,2012年度,相關領域的研究數量更是居具體制度研究的首位。這與該領域老中青學者的共同努力分不開,與相關修法活動激發相關聯。2013年,關于著作權法方面的論文至少有15篇,占了知識產權法領域32篇的近一半,這也與2012年《著作權法》的第三次修訂有關。另外,本年度從獨特視角探討知識產權法一般問題的,主要有5篇:吳漢東的《知識產權法價值的中國語境解讀》、馬一德的《創新驅動發展與知識產權戰略實施》、何雋的《全球化時代知識產權制度的走向:趨同、存異與變通》、王宏軍的《技術文化輸入國的知識產權立法分析——從歷史與邏輯的視角》及黃莎的《論我國知識產權法生態化的正當性》。

3、熱點依然、舊題新解。2013年,民法基本理論研究中,對人格權法單獨立法仍然癡心不改。在民法基本理論研究的49篇論文中有24篇左右是關于人格權方面的,占了近半壁江山。其中,直接探討人格權立法的就有王利明的《人格權法中的人格尊嚴價值及其實現》、黃忠的《人格權法獨立成編的體系效應之辨識》、易繼明的《人格權立法之歷史評析》等。

與此同時,在民法基本理論研究中,反思性研究呈現某種“低齡化”現象。一些青年學者做出了舊話新解的努力。比如,繼2012年度有學者感慨民法典漸行漸遠之后,2013年度仍有學者對民法典問題進行了再探討:謝鴻飛(1973年生,中國社會科學院法學研究所研究員)的《民法典與特別民法關系的建構》、茅少偉(北京大學法學院2009級碩博連讀研究生)的《尋找新民法典:“三思”而后行——民法典的價值、格局與體系再思考》、吳治繁(1973年生,西南財經大學法學院副教授)的《論民法典的民族性》等。再如,對某些有基本共識的理論,有些年輕學者進行了反思性研究,如侯佳儒(1977年生,中國政法大學民商經濟法學院副教授)的《民法基本原則解釋:意思自治原理及其展開》,魯曉明(1970年生,廣東商學院法學院教授)的《論一般人格理論的摒棄及替代》、沈云樵(澳門科技大學法學院助理教授)的《質疑人格權法定》等。這些景象使我們感受到了些許虎虎生氣。

二、個人科研統計

2013年個人發表3篇以上(含3篇)民法學論文情況統計表

|

作者 |

出生年份 |

單位 |

CLSCI發文數 |

三大刊發文數 |

|

楊立新 |

1952 |

中國人民大學法學院 |

5 |

2 |

|

王利明 |

1960 |

中國人民大學法學院 |

5 |

1 |

|

崔建遠 |

1956 |

清華大學法學院 |

4 |

1 |

|

寧紅麗 |

1975 |

對外經濟貿易大學法學院 |

4 |

0 |

|

熊 琦 |

1981 |

中南財經政法大學 |

3 |

1 |

|

張吉豫 |

1982 |

中國人民大學法學院 |

3 |

1 |

|

朱 虎 |

1982 |

3 |

1 |

|

|

劉閱春 |

1975 |

中央民族大學法學院 |

3 |

0 |

|

黃 忠 |

1982 |

西南政法大學 |

3 |

0 |

(說明:按照發表數量遞減的順序列表,其中,論文數量相同的首先按三大期刊數確定,其次按年齡大小確定)

相較于2012年,2013年民法學發文3篇以上的人數明顯減少,由14人變為9人。盡管我們可以用“大小年”、“輪流坐莊”等詞加以常規性解讀,但是這樣的解讀不僅太平淡,而且說服力也不足。事實上,我們可以品出更多的意味:

――我們領教了什么叫老當益壯。在這份9人榜單上,位列前3的也是年長的3位,而發文最多的是最年長的楊立新教授。同時,3位分別是中國民法學研究會的會長、副會長。他們不僅以響當當的學術成果顯示了自身的實力,而且起到了率先垂范的作用,實在令人景仰。

――我們感受到什么叫后生可畏。同樣在這份9人榜單上,有2位“70后”(寧紅麗、劉閱春),4位“80后”(熊琦、張吉豫、朱虎、黃忠)。這樣的后備軍隊伍,充分展示了民法學研究力量的雄厚,其年輕一代的勁頭與功力足以令人“羨慕嫉妒恨”了~

――我們見識了什么叫豪杰輩出。9人中,曾在2012年榜單上閃耀的只有楊立新、王利明兩位教授繼續留在2013年的榜單上,其他7位皆是殺出重圍新闖入的。這充分表明,民法學研究“帝國”中不僅僅蘊藏著深不可測的知識,而且其參戰將士也是多不可測,各路英雄輪番上場,“半路上殺出個程咬金”并非稀奇事。

――我們還體會到了基地的威力。一個富有視覺沖擊力的現象是,2013年度,9人中有4位來自中國人民大學法學院(楊立新、王利明、張吉豫、朱虎)。類似的情景,在2012年14人的榜單上,我們曾經見過,就是中南財經政法大學有3位(吳漢東、陳小君、張紅)上榜。2013年的人大法學院以這樣驕人的成績大大標榜了其民法學研究的實力,同時也彰顯了“中國人民大學民商事法律科學研究中心”作為教育部人文社會科學重點研究基地的威力。

三、法學院排名

2013年度,共有77家單位在CLSCI上發表民法學論文,單位發表論文數前10強的正好10家,其中10篇以上的有4家:中國人民大學法學院、中南財經政法大學、清華大學法學院、西南政法大學。

2013年民法學研究單位CLSCI發文數前10位的情況統計表

|

名次 |

科研單位 |

CLSCI總計 |

中國社會科學 |

中國法學 |

法學研究 |

作者 |

|

1 |

中國人民大學法學院 |

22 |

|

3 |

4 |

王利明(5)、楊立新(5)、張吉豫(3)、朱虎(3)、高圣平(2)、張新寶、王軼、金海軍、王倩 |

|

2 |

中南財經政法大學 |

13 |

1 |

4 |

1 |

熊琦(3)、耿卓(2)、馬一德(2)、張紅(2)、吳漢東、溫世揚、何艷、胡開忠 |

|

2 |

清華大學法學院 |

13 |

|

|

3 |

崔建遠(4)、程嘯(2)、申衛星、王洪亮、崔國斌、鄧海峰、馮術杰、韓世遠、武騰 |

|

4 |

西南政法大學 |

12 |

|

|

|

黃忠(3)、陳葦(2)、譚啟平(2)、孫鵬、黃匯、陸幸福、仲崇玉、徐銀波 |

|

5 |

北京大學法學院 |

9 |

|

1 |

2 |

易繼明(2)、魏振瀛、常鵬翱、葛云松、賀劍、黃鳳龍、茅少偉、朱冬 |

|

6 |

對外經濟貿易大學法學院 |

7 |

|

|

|

寧紅麗(4)、梅夏英(2)、許可 |

|

6 |

華東政法大學 |

7 |

|

|

|

王遷(2)、韓強(2)戴永盛、賀栩栩、楊代雄 |

|

6 |

中央民族大學法學院 |

7 |

|

|

|

劉閱春(3)、熊文聰(2)、唐勇、田艷 |

|

9 |

中國政法大學 |

5 |

|

|

2 |

李永軍、王涌、朱慶育、劉承韙、侯佳儒 |

|

9 |

蘇州大學王健法學院 |

5 |

|

1 |

|

李中原(2)、張鵬(2)、方新軍 |

上述10家單位發表了100篇文章,占全部206篇論文的48.54%。10家單位中,北京仍然保留了6家;京外的有4家,其中華中1家、西南1家、華東2家,較2012年少了東北與西北,這多少有些令人遺憾。

自CLSCI指標創建以來,至2013年恰好滿五年時間。為了更好地呈現一個相對完整時期的研究狀況,我們對2009-2013年五年間民法學研究的數量情況進行了統計,并將前10名的情況以列表方式呈現如下:

2009-2013年民法學研究發文數量前10單位情況統計表

|

年度 |

2009 |

2010 |

2011 |

2012 |

2013 |

總計 |

名次 |

|

中國人民大學法學院 |

18 |

19 |

22 |

15 |

22 |

96 |

1 |

|

中南財經政法大學 |

19 |

26 |

18 |

20 |

13 |

96 |

1 |

|

清華大學法學院 |

16 |

10 |

15 |

8 |

13 |

62 |

3 |

|

中國政法大學 |

9 |

13 |

12 |

22 |

5 |

61 |

4 |

|

北京大學法學院 |

12 |

11 |

14 |

9 |

14 |

60 |

5 |

|

西南政法大學 |

7 |

14 |

10 |

11 |

12 |

54 |

6 |

|

華東政法大學 |

10 |

14 |

9 |

13 |

7 |

53 |

7 |

|

廈門大學法學院 |

5 |

6 |

6 |

4 |

12 |

33 |

8 |

|

吉林大學法學院 |

8 |

6 |

5 |

9 |

4 |

32 |

9 |

|

武漢大學法學院 |

10 |

12 |

4 |

6 |

0 |

32 |

9 |

【說明:5年間發文總數相同的,名次并列,但依2013年的發文數量多少排列】

立足于2013年,同時結合5年間的統計情況,我們獲得如下印象:

――中國人民大學法學院、中南財經政法大學實力強勁、步伐穩健。2013年,中國人民大學法學院以22篇之數遙居首位,中南財經政法大學以13篇之數居于第二。事實上,連續5年來,這兩家單位一直穩居前3甲。其中,中國人民大學法學院有2個年度居于榜首且每年皆在15篇以上,中南財經政法大學也曾有1個年度奪冠且每年皆在13篇以上。這樣的成績顯示了中國人民大學法學院、中南財經政法大學民法學研究雄厚的實力。需要指出,這兩家單位每年上場的隊員,老中青同臺競技、共放光彩。特別是,各單位中的民法大家身先士卒,年復一年地辛勤耕耘,從不停歇,如中國人民大學法學院的王利明、楊立新、張新寶,中南財經政法大學的吳漢東、溫世揚,他們都以實際行動做了當之無愧的學術帶頭人。同時兩家單位的干將(如前者的朱虎、高圣平,后者的張紅)也持續發力,干勁十足。也正基于此,兩家單位5年的總成績同以96篇之數并列榜首,這實在值得贊嘆!

――清華大學法學院戰績不俗。清華大學法學院在2012年排名第8的基礎上躍升至2013年的并列第2,而其5年間的成績則以62篇之數排名第3。2013年度,清華大學法學院上場的隊員應是近年來最多的(與排名第一的人大相等),共有9人。他們是:老將崔建遠、程嘯、韓世遠、王洪亮,青年才俊崔國斌、鄧海峰、馮術杰,2014年獲得“第七屆全國十杰出青年法學家”榮譽稱號的申衛星,博士研究生武騰(1986年生)。這表明,清華大學法學院的民法學研究梯隊趨于合理,發展勢頭也相當強勁。讓我們為其鼓掌加油!

――中國政法大學起伏較大、總體尚可。2013年,中國政法大學以5篇之數列為第9,而其在2012年以22篇居于榜首,令人有坐“過山車”之感。與2012年度上場隊員達12人之多形成鮮明對照的是,中國政法大學2013年度上場隊員只有5人:曾幾度出征的李永軍、王涌、朱慶育、劉承韙,以及新秀侯佳儒。考慮到其5年間發文總數位居第4的排名,我們認為,中國政法大學的民法學研究總體尚可,只是發揮不夠穩定。

――西南政法大學平穩發展。2013年,西南政法大學以12篇之數位列第4,較2012年總數多1篇,而位次上升2個。2013年度該單位上場者8位,也算陣容較大:數度上場的干將黃忠、陳葦、譚啟平、孫鵬;青年才俊黃匯(1979年生)、陸幸福(1974年生)、仲崇玉(1972年生)各貢獻1篇;博士生徐銀波也貢獻了1篇。但讓人深表遺憾的是,該單位陳葦、姜大偉(第二作者,未列入統計)合著的“論婚姻家庭住房權的優先保護”(《法律科學》第4期)、“論婚姻家庭住房權的優先保護——與‘否定說’商榷”(《現代法學》第6期),除了標題有些微差別外,論文內容如出一轍。對此,有關同志進行了一定范圍的糾正和反思,但我們認為仍然有必要立此存照。望大家切實珍惜學術聲譽,珍視學術資源。考慮到西南政法大學5年間以年均10篇以上的成績居于第6位,我們認為,其民法學研究可謂穩扎穩打,總體上說得過去。

――北京大學法學院、華東政法大學穩中有降。2013年,該兩家單位分列第5、6位,較2012年相應下降了1個位次。從位次看,變化并不大,但從發文絕對數而言,則有較大減少,分別較2012年減少5篇、6篇。從上場隊員情況看,2013年度北京大學法學院上場8人,其中,4位是久經沙場的老手:易繼明、魏振瀛、常鵬翱、葛云松;還有4位是博士研究生:賀劍、黃鳳龍、茅少偉、朱冬。而2013年度華東政法大學上場的5位,可謂清一色的年輕教師:王遷、韓強、戴永盛、賀栩栩、楊代雄。5年總成績顯示,北京大學法學院位列第5、華東政法大學位列第7。期待這兩家單位進一步發揮年輕人的優勢,力爭穩中有升的成績。

――對外經濟貿易大學法學院、中央民族大學法學院、蘇州大學王健法學院嶄露頭角。2013年,這三家單位終于擠入前10,是近年來的首次,實屬不易。其共同之處在于,每家單位皆有2位沖鋒陷陣的猛將以1人之力發表2篇以上論文,直接帶動了單位的總排名。

其中,對外經濟貿易大學法學院的寧紅麗、梅夏英不僅經常披掛上陣,而且在2013年度戰績不俗,特別是寧紅麗教授個人發了4篇,位居個人榜的第二。博士生許可也為該單位貢獻1篇。中央民族大學法學院上場的4位,皆是青年教師:劉閱春、熊文聰、唐勇、田艷。其中劉閱春副教授1人貢獻了3篇。蘇州大學王健法學院上場的3人中,除了方新軍(1969年生)發表1篇外,70后的青年才俊李中原、張鵬各貢獻2篇。衷心祝愿處于這一梯隊的法學院珍惜來之不易的位次,進一步激勵青年學者保持積極進取的斗志,爭取更大的進步。

此外,未入2013年度前10、但5年間成績入榜前10的有廈門大學法學院、吉林大學法學院、武漢大學法學院。在此指出,也特別期待這三家單位能加強學科隊伍建設,奮力前進,在未來的日子里取得佳績。

四、一點必要的補充與真誠的期待

在CLSCI指標立足于“精”、突出“量”的基礎上,近兩年來關于民法學科研究的評價,呈現了從兩個向度進行探索的喜人景象:一是側重于“廣”,即對民商法學研究統計分析的范圍盡可能廣泛;二是聚焦于“質”,即對民法學科研究進行實質性學術評價。

前者的典型代表是中國人民大學民商事法律科學研究中心公布的“CSSCI期刊民商事法律科學論文數據統計分析”。該統計分析主要包括如下統計指標:細分學科論文數量、科研單位論文數量、高產作者數量、基金資助情況、法學研究方法、期刊民商法論文數量等。繼該中心首度公布《2012年CSSCI期刊民商事法律科學論文數據統計分析》后,又發布了《2013年CSSCI期刊民商事法律科學論文數據統計分析》(詳見中國民商法律網http://www.civillaw.com.cn/wzgg/content.asp?id=2064)。2013年的統計分析在2012年的基礎上,增加了知識產權法方面的研究論文,涵蓋了中國社會科學研究中心公布的CSSCI(2013—2014年)來源期刊,包括:法學(21種)、綜合性社科期刊(50種)、高校綜合性學報(70種),共計141種期刊。應該說,這樣的統計分析使我們從更加廣闊的范圍去審視民法學研究的年度成果,與我們基于15種法學核心期刊進行的統計分析形成了互補之勢,大家結合起來看,也是很有趣味的事。

后者的典型代表是《中國民法學科發展評價(2011-2012) 基于期刊論文的分析》一文。該文主要內容集中在兩部分:1、以民法基礎理論、民法總論、人格權法、物權法、債法總論、合同法、侵權責任法為基本單元,對相關領域的民法論文進行基本的分類,采取夾敘夾議的方法來展開評述。這一部分試圖總結、評判民法學在2011-2012年中所獲得的具體推進,以及某一具體的民法論文所可能具有的學術貢獻。2、主要為學術批評。針對民法理論研究中存在的問題,進行歸納并加以檢討。該文發表于《中外法學》2013年第1期,具體由該雜志編輯部所撰寫。該文指出:大概在十多年前,曾經有法學期刊在每年第一期集中發表法學各學科的研究綜述,評點上一年度相關學科發展基本情況。可惜這一做法沒有能夠得到延續。最近十多年來,中國民法學界幾乎沒有相對系統的發展評述。盡管在2008年前后,圍繞改革開放三十年來法學的發展,民法學界發表了一些具有學科發展回顧和評述性質的文章,但此類論文因為涉及的時間跨度很大,并且側重于從宏觀層面勾勒中國民事立法與理論在最近三十年來的發展與變遷,因此往往難以深入評論具體論文本身。該文認為:從宏觀上把握中國民法學發展情況的唯一有意義的嘗試,就是“中國法學創新網”給出的“法學論文發表數量統計報告”。這種量化統計的積極意義在于,它直觀地表明了單個學者年度論文發表數量,以及特定的法學院某一年度總體上的論文發表情況。但存在的不足是,其能夠揭示的信息畢竟有限。根據這一統計,無從得知中國民法學的具體進展,無從判斷那些論文發表數字所代表的究竟是實實在在的學術發展,還是低水平的重復,抑或只是純粹的泡沫。在此基礎上,該文亮明了自己的觀點:要嘗試獲得此類更具價值的信息,就必須展開實質性的學術評價。應該說,該文給予了我們CLSCI統計分析很深切關注、很高的評價、很中肯的批評。我們對此表示感謝與歡迎。我們深知,進行實質性的學術評價,是更有價值的工作,但也是更加艱巨的工作。我們會有意地彌補相關不足,同時也熱切期待《中外法學》能夠堅持進行連續性的實質性學術評價,使我們的評價體系更加豐富、更加激勵人。

回首過去的五年,為構建一套純粹、系統、權威的法學研究評估機制,我們通過CLSCI指標體系進行了持續努力,由此產生的影響力也有目共睹。但是,我們也清醒地認識到,現在距離理想狀態還有相當距離,還必須有賴中國法學界的共同努力。可以期待的是,隨著大家關注度與參與度的不斷提升,通過進一步強化量與質的融合,具有中國本土特色的法學學科研究評價體系將逐步健全完善起來。這一目標應該成為也必然會成為法學同仁中國夢的一個重要內容。讓我們為之神往,為之奮斗!