(一)學科總體評價

2013年,15種CLSCI法學核心期刊共發(fā)表國際法學論文111篇(國際公法41篇,國際私法26篇,國際經(jīng)濟法44篇),占論文總數(shù)1357篇的8.18%(其中國際公法3.02%,國際私法1.92%,國際經(jīng)濟法3.24%),這一比例低于法理學(15.84%),民法學(15.18%),刑法學(14.08%)和經(jīng)濟法學(12.38%),位居第五。在這111篇論文中,有9篇論文發(fā)表在三大權威期刊上(國際公法1篇,國際私法3篇,國際經(jīng)濟法5篇),占本年度法學學科三大權威期刊發(fā)表總數(shù)(181篇)的8.11%。以上兩項數(shù)據(jù)較之2012年的比例均有一定程度的下降。

圖一:2013年各學科CLSCI刊發(fā)論文比例

表一:2009到2013年國際法學在15種CLSCI發(fā)表論文情況統(tǒng)計表

|

年份 |

國際法學論文數(shù)(篇) |

各學科15種CLSCI論文總數(shù)(篇) |

百分比 |

|

2009 |

131 |

1406 |

9.32% |

|

2010 |

129 |

1432 |

9.01% |

|

2011 |

113 |

1435 |

7.87% |

|

2012 |

137 |

1412 |

9.70% |

|

2013 |

111 |

1357 |

8.18% |

表二:2009到2013年國際法學在三大權威期刊發(fā)表論文情況統(tǒng)計表

|

年份 |

國際法學論文數(shù)(篇) |

各學科三大權威期刊論文總數(shù)(篇) |

百分比 |

|

2009 |

10 |

173 |

5.78% |

|

2010 |

10 |

180 |

5.56% |

|

2011 |

7 |

172 |

4.07% |

|

2012 |

23 |

185 |

12.43% |

|

2013 |

9 |

181 |

4.97% |

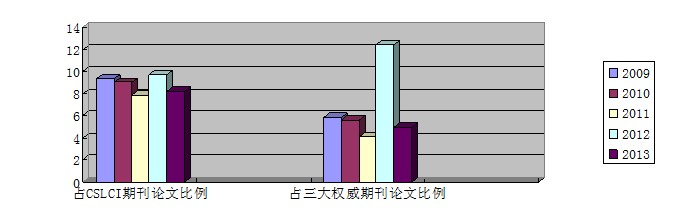

圖二:2009-2013年國際法學發(fā)表論文情況圖

表三:2009-2013年國際法學CLSCI論文中三大權威期刊論文所占比例

|

年份 |

三大權威期刊論文數(shù)(篇) |

CLSCI期刊論文總數(shù)(篇) |

百分比 |

|

2009 |

10 |

131 |

7.63% |

|

2010 |

10 |

129 |

7.75% |

|

2011 |

7 |

113 |

6.19% |

|

2012 |

23 |

137 |

16.79% |

|

2013 |

9 |

111 |

8.11% |

總的來看,2013年的國際法學研究具有以下幾個方面的特點:

1.研究重點和熱點問題極其突出

縱觀2013年在CLSCI刊物上發(fā)表的國際法論文,可以發(fā)現(xiàn),國際公法、國際私法和國際經(jīng)濟法三個研究方向的研究重點十分突出。在國際公法方向發(fā)表的41篇論文中,涉及海洋問題的論文有13篇,與人權研究有關的論文則有8篇,這兩個領域所發(fā)表的論文數(shù)量就超過了總數(shù)的50%;國際私法研究中,《涉外民事關系法律適用法》及其司法解釋成為了研究的重點問題;而在國際經(jīng)濟法研究中,國際投資法儼然成為研究熱點問題,相關論文數(shù)量為16篇,超過了國際貿(mào)易法的論文數(shù)量,這一現(xiàn)象在國際法學科發(fā)表于CLSCI刊物的統(tǒng)計數(shù)據(jù)中尚屬首次。

2.研究方法和研究視角初步呈現(xiàn)相互借鑒和融合之勢

長期以來,中國國際法學研究一直呈現(xiàn)國際公法、國際私法、國際經(jīng)濟法三個研究方向“分而治之”的現(xiàn)象,三個研究方向極少借鑒和吸收彼此的研究方法和研究成果,這導致中國國際法學研究成果呈現(xiàn)出“碎片化”的傾向。同時,由于國際私法、國際經(jīng)濟法等學科對國際公法基礎理論重視不夠,中國國際法學者整體研究水平的提升也因此受到制約,像廈門大學法學院徐崇利教授等人那樣,能在國際公法、國際私法、國際經(jīng)濟法三個研究方向均有涉獵的中堅學者更是鳳毛麟角。但2013年的國際法學研究,似乎在此方面進行了一些有益的初步探索。如,杜煥芳的《美國最高法院的條約解釋方法與阿伯特案的影響》一文,試圖從《維也納條約法公約》的條約解釋方法和美國對條約解釋的實踐入手,對相關國際私法條約的內(nèi)容進行解釋和梳理;張春良的《我國海域權索問題的綜合求解——論沖突法方略作為和平治理方案的可能性、限度與效度》一文,則創(chuàng)造性地提出以國際私法方法作為解決傳統(tǒng)國際公法爭端的問題,并就此問題作了初步的可行性分析。撇開研究方法的科學性和結(jié)論的說服力不談,這類嘗試無疑是值得高度肯定的。

3.臺灣學者逐步開始在大陸刊物發(fā)表相關研究成果

隨著我國與周邊國家領土主權糾紛和海域權益糾紛愈演愈烈,臺灣學者逐步開始就相關問題在大陸刊物上發(fā)表自己的研究成果,這無疑是對海峽兩岸國際法合作研究的極大促進。臺灣海洋大學黃異發(fā)表的《有關建構(gòu)國際法方法論的一些初步看法》一文,運用交叉學科研究方法,對國際法方法論問題提出了非常有啟發(fā)性的觀點;臺灣海洋大學高圣惕、臺灣清華大學戴宗翰、臺灣師范大學王冠雄等學者,則針對海洋法熱點問題分別撰文,闡述各自的獨到觀點。由于臺灣與大陸在周邊海洋問題上的立場高度統(tǒng)一,加上臺灣國際法學者往往擁有一定的留學經(jīng)歷和英美法研究背景,其近年來與大陸國際法學者之間的學術交流極為頻繁。他們在大陸刊物上所發(fā)表的國際法研究成果,既能對大陸學者相關觀點形成有力佐證和補充,又能進一步豐富中國國際法研究的具體視角。我們衷心希望,兩岸國際法學者能在國際法研究中繼續(xù)通力合作,產(chǎn)出更多高質(zhì)量的研究成果。

(二)研究隊伍總體評價

在年度內(nèi)發(fā)表3篇以上CLSCI刊物的“高產(chǎn)作者排行榜”上,國際法學科只有中南財經(jīng)政法大學的劉仁山教授一人上榜。除此之外,2013年在CLSCI刊物上發(fā)表2篇的作者尚有8位,具體情況可參見以下統(tǒng)計表:

|

作者 |

論文總數(shù) |

三大權威期刊數(shù) |

年齡段(歲) |

|

劉仁山 |

3 |

1 |

46-50 |

|

肖永平 |

2 |

0 |

46-50 |

|

何志鵬 |

2 |

0 |

36-40 |

|

尹生 |

2 |

0 |

41-45 |

|

宋曉 |

2 |

1 |

36-40 |

|

許慶坤 |

2 |

1 |

41-45 |

|

張春良 |

2 |

0 |

36-40 |

|

黃曉燕 |

2 |

0 |

36-40 |

|

胡加祥 |

2 |

0 |

51-55 |

從上表的統(tǒng)計情況中,我們可以得出以下幾點認識:

第一,2013年國際法學科高產(chǎn)作者隊伍以中青年學者為主。所有作者年齡均未超過60歲,30-40歲之間的作者4人,40-50歲作者為4人,50歲以上的作者僅有1人,這表明中青年學者仍然是國際法學科高產(chǎn)隊伍的絕對主力。作者隊伍中,既有肖永平等早已成名的學者,也有宋曉等學術新銳,既有何志鵬這樣的高產(chǎn)作者榜常客,更有一些首次入圍高產(chǎn)作者榜的學者。

第二,高產(chǎn)作者全部為京外學者。一般而言,京內(nèi)學者相比于京外學者在了解涉外實務部門理論需求、獲取相關研究信息方面具有很大的優(yōu)勢,但這一優(yōu)勢在上表中卻并未得到體現(xiàn)。

第三,高產(chǎn)作者中國際私法學者占據(jù)半壁江山。9位高產(chǎn)作者中,以國際私法作為主要研究方向的學者就有5位之多,國際公法學者則有3位,在三國法研究方向中應用性最強的國際經(jīng)濟法則只有1位學者入圍榜單。

(三)法學院校排名分析

2013年國際法學科發(fā)表的CLSCI論文共來自于52家單位,其中刊發(fā)數(shù)量排名前10位的單位如下:

|

排名 |

單位 |

篇數(shù) |

他發(fā)數(shù) |

三大權威期刊篇數(shù) |

國際公法篇數(shù) |

國際私法篇數(shù) |

國際經(jīng)濟法篇數(shù) |

|

1 |

華東政法大學 |

8 |

5 |

0 |

3 |

3 |

2 |

|

1 |

武漢大學法學院 |

8 |

4 |

0 |

3 |

3 |

2 |

|

3 |

西南政法大學 |

7 |

7 |

0 |

3 |

2 |

2 |

|

4 |

中南財經(jīng)政法大學 |

6 |

5 |

1 |

2 |

4 |

0 |

|

5 |

清華大學法學院 |

5 |

3 |

1 |

1 |

2 |

2 |

|

5 |

山東大學法學院 |

5 |

5 |

1 |

1 |

3 |

1 |

|

7 |

南京大學法學院 |

4 |

3 |

1 |

0 |

3 |

1 |

|

7 |

中國人民大學法學院 |

4 |

4 |

0 |

1 |

1 |

2 |

|

7 |

上海交通大學 凱原法學院 |

4 |

4 |

0 |

2 |

0 |

2 |

|

10 |

廈門大學法學院 |

3 |

3 |

0 |

1 |

0 |

2 |

|

10 |

中國政法大學 |

3 |

3 |

0 |

2 |

0 |

1 |

|

10 |

社科院國際法所 |

3 |

2 |

0 |

2 |

1 |

0 |

根據(jù)上表數(shù)據(jù),我們做出以下分析:

第一,傳統(tǒng)政法院校強勢依舊。華政、西政和中南財經(jīng)政法繼續(xù)在排名榜上名列前茅,中國政法大學也躋身排名榜前十。

華東政法大學2013年共在CLSCI刊物上發(fā)表8篇論文(國際公法3篇、國際私法3篇、國際經(jīng)濟法2篇),與武漢大學法學院并列排名榜首位,實現(xiàn)了在2012年排名榜上“更進一步”的目標。從發(fā)表論文研究內(nèi)容來看,華政國際法各方向發(fā)展均衡。這種持續(xù)強勁的發(fā)展勢頭,與該校近年來鼓勵科研的政策導向直接相關。此外,華東政法大學本年度的CLSCI論文自刊率為37.5%。

西南政法大學2013年度共在CLSCI刊物上發(fā)表7篇論文(國際公法3篇、國際私法2篇、國際經(jīng)濟法2篇),繼續(xù)穩(wěn)居排名榜前三的位置。尤其值得一提的是,7篇論文全部為他發(fā)論文,自發(fā)率為0%。考慮到該校自身擁有CLSCI來源刊物《現(xiàn)代法學》,這一自發(fā)率數(shù)據(jù)尤其顯得難能可貴。這也成為本年度排名榜中的亮點之一。

中南財經(jīng)政法大學2013年度共在CLSCI刊物上發(fā)表6篇論文(國際公法2篇、國際私法4篇,其中三大權威期刊1篇),在主辦刊物《法商研究》上的自刊率為16.7%。較之2012年的數(shù)據(jù),中南財經(jīng)政法大學處于穩(wěn)中有升的發(fā)展狀態(tài)。

中國政法大學2013年度在CLSCI刊物上發(fā)表了3篇論文(國際公法2篇、國際經(jīng)濟法1篇),在主辦刊物《政法論壇》上的自刊率為0%。在經(jīng)歷了2012年的低谷之后,中國政法大學重新殺回排名榜前十,這也直接提升了傳統(tǒng)政法院校在本年度排名榜上的科研競爭力。

第二,老牌法學院整體科研實力雄厚,構(gòu)成了中國國際法學研究的堅實基礎。武漢大學法學院、廈門大學法學院、中國人民大學法學院和社科院國際法所均位列榜單前十,它們也勢必繼續(xù)在中國國際法學科的發(fā)展中扮演非常重要的角色。

武漢大學法學院2013年度共在CLSCI刊物上發(fā)表8篇論文(國際公法3篇、國際私法3篇、國際經(jīng)濟法2篇),與華東政法大學一道并列排行榜榜首,這也是武漢大學法學院一直以來在國際法學科中優(yōu)勢地位的正常體現(xiàn)。美中不足的是,武漢大學法學院2013年在主辦刊物《法學評論》的自刊率為50%,這一比例有些偏高,在一定程度上降低了其排行榜榜首地位的含金量。

中國人民大學法學院2013年度共在CLSCI刊物上發(fā)表4篇論文(國際公法1篇、國際私法1篇、國際經(jīng)濟法2篇),論文全部在非本校刊物上發(fā)表,自刊率為0%。人民大學法學院本就擁有多位國際法學科的重量級教授,此番重回排名榜前十,也是順理成章之事。

廈門大學法學院2013年度共在CLSCI刊物上發(fā)表3篇論文(國際公法1篇、國際經(jīng)濟法2篇),繼續(xù)在排名榜穩(wěn)穩(wěn)占有一席之地。

中國社科院國際法所2013年度共在CLSCI刊物上發(fā)表3篇論文(國際公法2篇、國際私法1篇)。值得注意的是,這3篇論文均不是在CLSCI三大權威期刊之一的《法學研究》上發(fā)表。

第三,部分綜合性大學法學院的國際法學科發(fā)展迅速,成績喜人。長期以來,綜合性大學的法學院都是國內(nèi)法學研究的中堅力量。在2013年的排名榜上,清華大學法學院、南京大學法學院、山東大學法學院和上海交通大學凱原法學院等綜合性大學法學院就構(gòu)成了排名榜的重要組成部分。

清華大學法學院2013年度共在CLSCI刊物上發(fā)表5篇論文(國際公法1篇、國際私法2篇、國際經(jīng)濟法2篇),有1篇三大權威期刊論文。相比于2012年的數(shù)據(jù)有大幅度提升,也進入了排名榜前十。相信以該院國際法學科的綜合實力,必將在今后的排名榜中繼續(xù)占有一席之地。

山東大學法學院2013年度共在CLSCI刊物上發(fā)表5篇論文(國際公法1篇,國際私法3篇、國際經(jīng)濟法1篇),并在三大權威期刊發(fā)表1篇論文。該院黃世席教授向來在國際私法領域頗有建樹,今年又在國際經(jīng)濟法領域發(fā)表論文1篇。

南京大學法學院2013年度共在CLSCI刊物上發(fā)表4篇論文(國際私法3篇、國際經(jīng)濟法1篇)。與清華大學法學院一樣,南京大學法學院也是本年度排名榜的新晉成員,其未來走勢同樣值得期待。

上海交通大學凱原法學院近年來在國際法學科建設方面取得了令人矚目的成績,本次入圍排名榜前十,也是成績的集中體現(xiàn)之一。該院2013年度共在CLSCI刊物上發(fā)表4篇論文(國際公法2篇、國際經(jīng)濟法2篇),胡加祥教授更是同時入圍高產(chǎn)作者榜。

(四)余論

盡管2013年國際法學科在科研成果方面取得了比較豐碩的成績,但2013年的研究成果普遍缺乏應用性,這也在一定程度上凸顯了目前中國國際法研究的“兩張皮現(xiàn)象”,即理論與實踐在一定程度上呈現(xiàn)出“脫節(jié)”之勢:一方面,研究成果對實務部門的理論指導作用極其有限(如涉海與領土主權爭端方面的研究);另一方面,實務部門工作中面臨的重大問題卻往往無人問津(如WTO爭端解決機制裁決在中國的執(zhí)行、中國對外自由貿(mào)易協(xié)定具體條款的擬訂等)。這一情況的出現(xiàn),既與當代國際法學者問題意識不足、研究敏感度不夠有關,也與實務部門囿于自身體制限制而無法與學界充分交流的現(xiàn)實情況有關。不過,從目前情況看,實務部門已經(jīng)開始對這一現(xiàn)象予以一定的關注,外交部、商務部等涉外部委的法律司局紛紛啟動與學界的溝通交流機制,越來越多的國際法青年學者開始獲得赴實務部門參與一線實踐工作的機會。相信隨著學術界與實務部門常態(tài)化合作機制的確立和發(fā)展,上述中國國際法研究中所存在的不足之處將得到一定程度的改善。據(jù)此,我們也有理由對2014年的中國國際法研究成果充滿期待!