一、學科總體評價

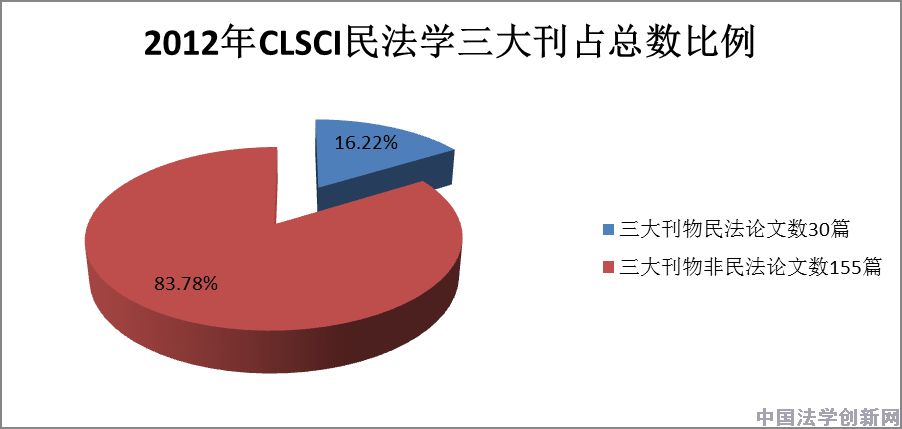

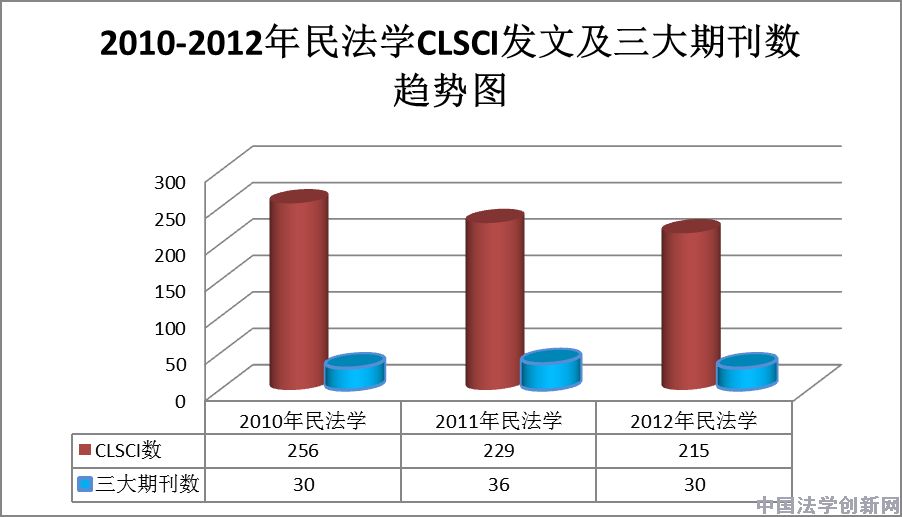

依據中國法學創新網“法學盤點”中發布的“民法學·2012年科研單位論文數統計”,民法學在CLSCI(15種主要期刊)上發表的論文總數為215篇,占2012年CLSCI總數1412篇的15.23%,所占比例仍然居于前列。發表在三大期刊的論文總數30篇,占三大期刊發表總數185篇的16. 22%。

從2010以來三年的數據比較情況看,不論是絕對值還是占當年論文總數的比例,都呈現出逐年緩慢下降的趨勢。同時,2012年度三大期刊發表論文數較2011年減少6篇、而與2010年相當,可謂穩中有降。

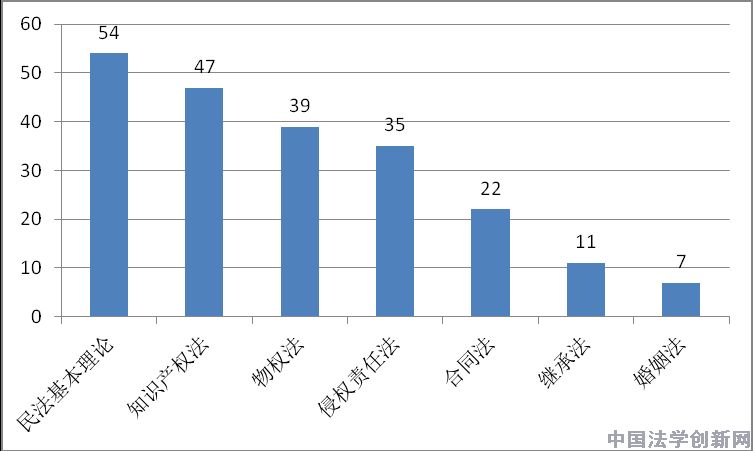

215篇民法學論文涉及研究領域的分布情況為:民法基本理論54篇、知識產權法47篇、物權法39篇、侵權責任法35篇、合同法22篇、繼承法11篇、婚姻法7篇。

2012年民法學論文涉及研究領域分布情況圖

2012年民法學研究在堅持民法解釋學立場的前提下,以立法為導向的特點仍非常突出。具體而言:

1、基本理論中的人格權立法問題倍受關注。

盡管人格權立法并未被納入立法規劃,而且有人對是否還需要人格權法存在疑問,但是近年來民法學界要求單獨立法的呼聲還是與日俱增。王利明教授作為堅定的代表,明確提出了人格權法需要重點研究的四個方面問題:第一項為隱私權;第二項為個人信息權;第三項為網絡環境下的人格權;最后是其他理論和實踐問題。2012年,許多民法學界知名專家紛紛登場論道。如《法商研究》2012年第1期有王利明教授的《再論人格權的獨立成編》、張新寶教授的《我國人格權立法:體系、邊界和保護》、龍衛球教授的《人格權的立法論思考:困惑與對策》、李永軍教授的《從權利屬性看人格權的法律保護》、高圣平教授的《比較法視野下人格權的發展》、張紅教授的《一項新的憲法上基本權利——人格權》;《法律科學》2012年第4期也有王利明教授的《人格權法的發展與完善》、郭明瑞教授的《人身權立法之我見》。

2、知識產權法研究穩居具體制度研究的首位。

近年來,知識產權法方面的論文數一直居于前列。2012年度更是以47篇居于具體制度研究的首位。在47篇知識產權法領域的論文中,關于著作權法方面的至少有30篇。用吳漢東教授的話講,“在知識產權法律體系中,著作權法可以說是法律關系最為復雜、法律內容最為豐富、法律變動最為頻繁的一部法律。”我國著作權立法經歷了從“被動性調整”到“主動性安排”的過程。在過去的20多年間,我國著作權法的制定及修改以《知識產權協定》等國際公約為標準,其動因主要來自世界貿易組織的要求和國際社會的壓力。我國著作權法的第三次修改,既非基于加入國際公約的需要,也非源于國際社會的壓力,而更多的是立足本土國情做出的主動性安排。本次著作權法修改必須立足中國國情、體現中國特色、解決中國問題。2012年3月,國家版權局完成并公布了《著作權法(修改草案)》,引起了社會的廣泛關注和業界的激烈爭議。這無疑也是著作權法研究熱烈的一個重要原因。

3、繼承法方面的研究明顯增多。

盡管從絕對數量上講,繼承法領域只有11篇論文,但是從縱向比較,也是有明顯突破的。因為在其他年度,有關繼承法的論文基本上只是個位數。這也印證了楊立新教授的一個說法:1985年《繼承法》頒布以后,逐漸變成了邊緣化的法律,繼承法的問題很少研究。事實上,1985年施行的《繼承法》也是我國目前實施最久而又沒有進行過修改的民事法律。出現重大轉機的是,全國人大法工委將《繼承法》修改列入了2012年的立法計劃。根據全國人大常委會法工委民法室主任姚紅的介紹,關于繼承法的修改主要涉及如下問題:第一,遺產的范圍。首先,財產的范圍如何界定。其次,擴大財產范圍從立法技術上如何解決,應用概括還是列舉還是概括加列舉等。第二,繼承人范圍和順序、繼承權的喪失和放棄。比如繼承法第7條規定了四種喪失情形,我們是否應當增加。現在的喪失是絕對喪失還是相對喪失?實際接收繼承后可否要求放棄,被繼承人死亡后遺產未分割,此時放棄,放棄的是繼承權還是所有權?第三,遺產形式、自書遺囑可否打印后簽字,如何處理密封遺囑、電子數據遺囑等新問題。第四,遺囑效力的問題、遺囑的限制、共同遺囑的問題。第五,遺產管理。比如遺產管理人和遺囑執行人的關系、遺產管理人選任資格、撤銷是否需要規定 ?如何規定?遺產是否需要強制造冊。在這樣的時代背景下,2012年度有關繼承法方面的研究就不可避免地有點火了,并且研究的問題也主要與以上修法重點有關聯。

4、物權法、侵權責任法、合同法方面的研究相對平衡。

由于這三個方面的立法任務已經完成,因此,多數論文是對老話題以新論,少數是對新問題闡釋。在具體數量上,物權法與侵權責任法方面大體相當,合同法相同少一些,這也與立法時間遠近有一定的關系;就研究視角而言,多數站在民法解釋學的立場進行闡釋,少數從立法修改完善的視角進行探討。

二、個人科研統計

2009-2011年三年間的統計就充分表明,民法學界呈現出“大家與新秀齊飛,實力成法天一色”的良好局面。2012年的統計數據再次印證了這一現象。當然,大同中有小異,呈現出了錯落有致的局面。

考慮到民法學界人才“擠擠”,總數“高居不下”,因此從嚴要求,按照發表3篇以上才讓“顯擺”的標準列入統計。2012年民法學研究中發表論文3篇以上的作者共有14位。按照其發表數量遞減的順序列表如下(論文數量相同的按三大期刊數排名,三大期刊數相同的按年齡):

|

作者 |

科研單位 |

出生年 |

CLSCI總計 |

法學研究 |

中國法學 |

中國社會科學 |

三大刊物總計 |

|

易軍 |

中國政法大學 |

1975 |

5 |

1 |

1 |

|

2 |

|

王利明 |

中國人民大學法學院 |

1960 |

5 |

|

1 |

|

1 |

|

吳漢東 |

中南財經政法大學 |

1951 |

4 |

1 |

|

|

1 |

|

王遷 |

華東政法大學 |

1975 |

4 |

|

1 |

|

1 |

|

常鵬翱 |

北京大學法學院 |

1974 |

4 |

1 |

|

|

1 |

|

楊立新 |

中國人民大學法學院 |

1952 |

4 |

|

|

|

0 |

|

朱廣新 |

《中國法學》雜志社 |

1972 |

4 |

|

|

|

0 |

|

陳小君 |

中南財經政法大學 |

1956 |

3 |

|

1 |

|

1 |

|

許德風 |

北京大學法學院 |

1976 |

3 |

1 |

|

|

1 |

|

于飛 |

中國政法大學 |

1977 |

3 |

1 |

|

|

1 |

|

徐國棟 |

廈門大學法學院 |

1961 |

3 |

|

|

|

0 |

|

李揚 |

深圳大學法學院 |

1968 |

3 |

|

|

|

0 |

|

張建文 |

西南政法大學 |

1977 |

3 |

|

|

|

0 |

|

張紅 |

中南財經政法大學 |

1982 |

3 |

|

|

|

0 |

以上可見,并列榜首的是王利明教授與易軍副教授師徒二人。單純從成績單上看,徒弟實際上已經領先于師傅,因為雖同為5篇,但徒弟有2篇而師傅只有1篇見諸三大期刊。不過,作為中國民法學研究會的會長,王利明教授依然筆耕不輟,率先垂范,實在令人不得不贊嘆。與此同時,民法研究會的副會長楊立新教授及學術委員會副主任吳漢東教授也一如繼往地起著模范帶頭作用,令人欽佩。

70后的華東政法大學教授、博士生導師王遷如同一匹黑馬,以總分第二的身份閃亮出現在2012年度的排行榜上。經過核查,王遷教授作為中國知識產權法研究會常務理事、國家知識產權發展戰略研究專家庫成員,近年來每年皆有數篇有關知識產權方面的論文發表,只是多在《知識產權》、《中國版權》等雜志發表,而在CLSCI上發表的不多。由此看來,王遷教授也是一條漏過網的大魚呢。

同為70后的北京大學法學院副教授常鵬翱則是在蟄伏了一年后又活動了一把。2010年,常鵬翱副教授以總數4篇(含2篇三大期刊)的成績排名第4,而2011年只公開發表了1篇。2012年則以總數4篇(含1篇三大期刊)的成績,位列綜合實力第4名。

同是70后的《中國法學》雜志社編輯朱廣新博士在為他人作嫁衣裳的同時,也為自己量體裁衣了一把,取得了驕人的成績。

需要特別指出的是,作為80后的中南財經政法大學張紅副教授,連續3年每年發表3篇以上論文,充分表明其令人艷羨的精力與實力。

在這個有著14個人的榜單上,令人印象深刻地還有,供職于中南財經政法大學就有3位:吳漢東、陳小君、張紅。可以想見,有這么“牛”的三匹“馬”拉著車,中南財經政法大學能跑得慢了嗎?

近年來的統計顯示,民法學作為法學界研究隊伍最為龐大的一個學科,已經形成了老中青結構合理分布的局面,并呈現出你追我趕、齊頭并進的可喜景象。2012年度的統計情況,也不例外:

其中,50年代的有3位:

|

吳漢東 |

中南財經政法大學 |

1951 |

4篇(含三大期刊1篇) |

|

楊立新 |

中國人民大學法學院 |

1952 |

4篇 |

|

陳小君 |

中南財經政法大學 |

1956 |

3篇(含三大期刊1篇) |

60年代的有3位:

|

王利明 |

中國人民大學法學院 |

1960 |

5(含三大期刊2篇) |

|

徐國棟 |

廈門大學法學院 |

1961 |

3 |

|

李揚 |

深圳大學法學院 |

1968 |

3 |

70年代的有7位:

|

易軍 |

中國政法大學 |

1975 |

5(含三大期刊1篇) |

|

|

|

王遷 |

華東政法大學 |

1975 |

4(含三大期刊1篇) |

|

|

朱廣新 |

《中國法學》雜志社 |

1972 |

4 |

|

|

常鵬翱 |

北京大學法學院 |

1974 |

4(含三大期刊1篇) |

|

|

于飛 |

中國政法大學 |

1977 |

3(含三大期刊1篇) |

|

|

許德風 |

北京大學法學院 |

1976 |

3(含三大期刊1篇) |

|

|

張建文 |

西南政法大學 |

1977 |

3 |

80年代的有1位:

|

張紅 |

中南財經政法大學 |

1982 |

3 |

需要強調指出的是,本部分僅對2012年度個人在CLSCI上發表3篇以上民法學方面論文的作者進行統計。同時,還有以下三種情況:

1、有些民法學者發表了非民法學的論文而被統計在其他學科中。

2、有些民法學者的論文發表在了CLSCI以外的雜志等。

3、有部分民法學者暗中較勁,“潛龍勿用”。

以上情況的部分作者并不能在本部分的統計中顯現。當然,我們希望他們能在下個年度的這個榜單露崢嶸。

三、法學院排名

2012年度,單位發表論文數前10強的有12家,共發表CLSCI論文137篇,占全部民法學論文的63.72%。具體情況見下表:

|

科研單位 |

CLSCI總計 |

法學研究 |

中國法學 |

中國社會科學 |

三大刊物 |

作者 |

|

中國政法大學 |

22 |

2 |

1 |

1 |

4 |

易軍(5)、于飛(3)、馮曉青(2)、李永軍(2)、柳經緯(2)、夏吟蘭(2)、金眉、王衛國、于志強、張今、周長玲、朱慶育 |

|

中南財經政法大學 |

20 |

1 |

2 |

0 |

3 |

吳漢東(4)、陳小君(3)、張紅(3)、曹新明(2)、胡開忠(2)、熊琦(2)、何華、黃玉燁、麻昌華、張作華 |

|

中國人民大學法學院 |

15 |

0 |

2 |

0 |

2 |

王利明(5)、楊立新(4)、高圣平(2)、潘皞宇、張新寶、鄭維煒、朱虎 |

|

北京大學法學院 |

14 |

3 |

0 |

0 |

3 |

常鵬翱(4)、許德風(3)、劉銀良(2)、楊明(2)、龍俊、易繼明、朱冬 |

|

華東政法大學 |

13 |

1 |

1 |

0 |

2 |

王遷(4)、韓強、何敏、金可可、李錫鶴、石必勝、王蓮峰、許莉、曾大鵬、張禮洪 |

|

西南政法大學 |

11 |

1 |

0 |

0 |

1 |

張建文(3)、陳葦、胡大武、黃忠、李開國、孫鵬、徐潔、張力、張玉敏 |

|

吉林大學法學院 |

9 |

0 |

0 |

0 |

0 |

蔡立東(2)、曹險峰、霍海紅、李國強、李洪祥、李建華、馬新彥、徐偉 |

|

清華大學法學院 |

8 |

1 |

0 |

0 |

1 |

程嘯(2)、崔建遠(2)、李小武、湯文平、王洪亮、周洪政 |

|

北京航空航天大學法學院 |

7 |

0 |

1 |

1 |

2 |

劉保玉(2)、龍衛球(2)、付翠英、李昊、周學峰 |

|

中國社會科學院法學研究所 |

6 |

1 |

0 |

0 |

1 |

梁志文(2)、李明德、李宇、孫憲忠、謝鴻飛 |

|

西北政法大學 |

6 |

0 |

2 |

0 |

2 |

葉名怡(2)、程淑娟、韓松、李康寧、趙俊勞 |

|

廈門大學法學院 |

6 |

0 |

0 |

0 |

0 |

徐國棟(3)、陳幫鋒、蔣月、張新鋒 |

對以上統計數據,結合2009-2011年三年的排名,我們作如下解讀:

1、總體排名有不小變化。

2012年進入前10強的12家單位,在2009-2011年前10名的排名中保留了8家,而曾列第8名的武漢大學法學院、第9名的南京大學法學院落榜。與此同時,有4家單位躋身前10:吉林大學法學院、北京航空航天大學法學院、中國社會科學院法學研究所、西北政法大學。令我們無比欣慰地是,4家單位中有3家是我們去年學科盤點時為之“加油”的游走于10名邊緣的單位:吉林大學法學院(第12名)、北京航空航天大學法學院(第13名)、西北政法大學(第14名)。還有,中國社會科學院法學所終于不再奉行“沉默是金”的理念,也嶄露頭角,飛龍在天了。在此,讓我們對他們表示祝賀!同時,也希望落榜的2家單位再接再厲,打個翻身仗。事實上,武漢大學法學院2012年以總數5篇位排在第11名,緊挨著前10的大門口。相信他們也咽不下這口氣的,呵呵~加油!

2、強者格局有一定調整。

2012年度的單位前三甲為中國政法大學、中南財經政法大學、中國人民大學法學院;而2009-2011年的前三甲為:中南財經政法大學、中國人民大學法學院、清華大學法學院。顯然,中南財經政法大學、中國人民大學法學院保留了不敗的戰績,中國政法大學有了顯著提升(由第5名躍居第1名),而清華大學法學院有了明顯退步(由第3名降為第8名)。不變的是,北京大學法學院保持了第4的排名、廈門大學法學院保持了第10的排名。因此,盡管強者恒強的結論仍然還有市場,但是2012年的強者格局顯然還是有些變化,雖然談不上驚濤駭浪,但也有暗流涌動。

3、地域分布集中又有均衡。

從地域分布來看,前10強12家單位中,北京6家、西南1家、華中1家、華東2家、東北1家、西北1家。從數量而言,北京無疑集中了最多的單位,這與其具有的資源也直接相關;同時,較多地區皆有代表隊進入10強,因此分布比過去明顯趨于合理。這應該也是一個喜人的景象。

在2009-2011年度的盤點中,我們曾經為中南財經政法大學而叫好,為中國人民大學法學院而鞭策,為清華大學法學院而感佩,為北京大學法學院而勵志,為中國政法大學、華東政法大學、西南政法大學而鼓勁,為武漢大學法學院、南京大學法學院、廈門大學法學院而助威。面對今年的格局,我們需要做出如下地調整性表述:

為中國政法大學叫好,為中南財經政法大學而欽佩,為中國人民大學法學院繼續鞭策,為北京大學法學院而感嘆,為清華大學法學院而勵志,為華東政法大學、西南政法大學、吉林大學法學院、北京航空航天大學法學院、中國社會科學院法學研究所、西北政法大學、廈門大學法學院而鼓勁。

四、意猶未盡的添足之論

法治的核心被認為是規范公權、保障私權。一個社會的私權保障體系越完備,表明其文明程度也越高。2012年民法學研究的繁榮情況也表明,一方面,經濟社會的發展步伐不斷加快,私權保障的需求不斷增強;另一方面,我國的私權保障體系仍未達到完備的境地。在此有必要提及柳經緯教授在《比較法研究》發表的《漸行漸遠的民法典》一文。在這篇并不長的筆談式文章中,柳教授論述了建國以來四次民法起草留下來的只有一些民事單行法,而非真正意義的民法典或者民法典的草案,并無限傷感地指出:“這說起來多少有點殘酷,從 50 年代開始,忙乎了半個多世紀,竟然連一部民法典的草案都沒有完成!這對廣大的民法學者來說,無疑是沉重的打擊!但這是事實,現實就是這樣。”對照本年度許多學者針對著作權法與繼承法修改所做的研究,針對人格權立法的鼓與呼,針對侵權法、物權法、合同法完善的探討,這樣的激憤之音在2012年似乎顯得有些孤單與凄涼。同時,我們恍惚間有了一種頓悟,那就是:面對民事立法這項宏偉工程,立法機關好像已經熱衷于建造別墅群,有相當多的學者也跟著添磚加瓦去了;而有的學者還在孜孜以求建造一幢具有“潘得克頓體系”的摩天大樓。該守著怎樣的工地干活,似乎也成了一個問題。

令人充滿無限遐想的是,在黨中央“堅持依法治國、依法執政、依法行政共同推進,堅持法治國家、法治政府、法治社會一體建設”的時代背景下,民法學的研究必將更加繁榮,明天一定更美好!