(一)學科總體評價

2012年15種CLSCL期刊共發表論文1412篇,其中法制史學共發表論文73篇,從絕對數看,是幾年來最低的,僅高于商法學,位居第十位。其中,在三大權威期刊共發表論文10篇,占總數185篇的5.4%。與歷年情況相比較,法制史的總體數量有所下降(見表一),在三大權威期刊發表的論文數量基本持平。因此總體上看,作為傳統法學學科之一,法制史學科基本上處于平穩發展階段。

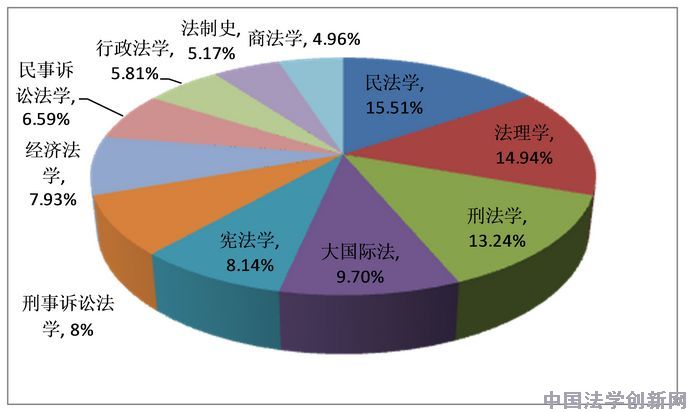

圖一:2012年各學科比例圖

表一:2009年-2012年法制史在15種CLSCI法學期刊發表論文情況統計表

|

年份 |

法制史學科論文數(篇) |

15種CLSCI期刊論文總數(篇) |

百分比 |

|

2009年 |

84 |

1406 |

5.97 |

|

2010年 |

87 |

1431 |

6.08 |

|

2011年 |

99 |

1435 |

6.9 |

|

2012年 |

73 |

1412 |

5.17 |

表二:2009年-2012年法制史在三大權威期刊發表論文情況統計表

|

年份 |

法制史學科論文數(篇) |

三大權威期刊論文數(篇) |

百分比 (%) |

|

2009年 |

10 |

173 |

5.78 |

|

2010年 |

9 |

180 |

5.00 |

|

2011年 |

8 |

172 |

4.60 |

|

2012年 |

10 |

185 |

5.40 |

圖二:2009年-2012年法制史變化圖

從基本面來看,2012年法制史學研究呈現以下特點:

(1)中法史研究繼續保持強勁優勢

2012年,法制史學73篇文章中,中法史文章有65篇,約占89.04 %;純粹研究外國法制史的文章6篇,約占8.22 %;中西法史比較的文章2篇,約占2.74 %。通過表三的數據,我們可以看到2009年以來中法史研究一直保持絕對的優勢,而外法史以及中西法史研究卻非常薄弱。法制史學不同于其它學科,必須以法典、司法文牘、檔案、出土文獻等史料為依據,而對于研究外國法制史來說,這些史料的獲得比較困難,再加上不同文化、不同語言的影響,都限制了中國學者對外國法制史的研究。這也導致法學研究中出現一種奇特的現象,一方面部門法學熱衷于對外國法的移植、借鑒,而作為基礎學科之一的法制史學卻對外國法“不理不睬”。同樣的法律在不同的國家、不同的法制文化背景下,實施效果是不一樣的,甚至可能是截然相反的,法制史學如何為這種情況提供解釋甚至解決方案,就顯得尤為重要。因此,我們也翹首以盼,期待法制史學能夠在研究較弱的外法史以及中西法史方面拿出更多的成果。

表三:2009-2012年法制史學文章分布情況統計表

|

年份 |

發表論文數(篇) |

中法史(篇) |

外法史(篇) |

中西法史(篇) |

|

2009年 |

84 |

79 |

5 |

0 |

|

2010年 |

87 |

74 |

8 |

5 |

|

2011年 |

99 |

87 |

8 |

4 |

|

2012年 |

73 |

65 |

6 |

2 |

(2)高產領域相對集中

在65篇中法史文章中,19篇屬于對清末民初法制及法律思想的研究(其中有6篇是對民初憲政制度的研究),12篇屬于對中國傳統文化的整體研究,有15篇是對明清法制的研究,15篇屬于對兩漢至唐宋時期法制的研究,有2篇屬于對先秦法制思想的研究,2篇屬于對革命根據地法制及建國初期法制的研究。外法史文章及中西法史文章由于數目較少,研究內容較分散,在此不做分析。

(3)港澳臺地區以及海外學者更加重視與大陸同行的交流和探討

2009-2011年間,每年只有1篇文章來自港澳臺地區或者海外學者,而2012年1年就有4篇文章,可見港澳臺地區以及海外學者更加重視同大陸同行的交流和探討。并且,這4篇文章的作者所屬地區分布非常廣泛:蘇基朗在《清華法學》發表的文章,雖然署名單位是澳大利亞國立大學,但他本人是香港科技大學講座教授、人文學部主任;汪清陽,澳門科技大學行政與管理學院助理教授;柳立言,臺灣“中研院”歷史語言研究所研究員;汪洋,羅馬第二大學。

表四:2009-2012年港澳臺地區及海外學者CLSCI論文發表情況統計表

|

年份 |

作者 |

科研單位 |

刊物名稱 |

期數 |

文章標題 |

|

2009 |

楊 柳 |

加利福利亞大學歷史系 |

中外法學 |

3 |

市場、法律與地方習慣 清代臺灣的胎借 |

|

2010 |

張偉仁 |

臺灣中研院 |

中外法學 |

6 |

中國法文化的起源、發展和特點 |

|

2011 |

張偉仁 |

臺灣中研院 |

中外法學 |

1 |

中國法文化的起源、發展和特點 |

|

2012 |

蘇基朗 |

澳大利亞國立大學 |

清華法學 |

5 |

有法無天?嚴復譯《天演論》對20世紀初中國法律的影響 |

|

汪清陽 |

澳門科技大學行政與管理學院 |

法律科學 |

1 |

懷柔遠人:中葡法文化初交匯 |

|

|

柳立言 |

臺灣“中研院”歷史語言研究所 |

中國社會科學 |

8 |

南宋的民事裁判:同案同判還是異判 |

|

|

汪 洋 |

羅馬第二大學 |

比較法研究 |

3 |

羅馬共和國李其尼·塞斯蒂亞法研究 |

(二)研究隊伍總體評價

2012年高產作者榜(要求2012年發表論文3篇及以上)中,法制史學科的作者只有中國人民大學法學院講師尤陳俊一人,發表文章4篇。這4篇中有兩篇是關于清代的“健訟”問題研究,一篇是介紹明清房地買賣俗例中的習慣權利,還有一篇介紹了清末民初的律師職業與律師制度,時間跨度從明朝一直到民國初年,內容涉及面也較廣。作為80后,尤陳俊博士可以說是“后生可畏”、前途無量。

張晉藩教授無愧其“法史學泰斗”的稱號,依然筆耕不輟,2012年又有兩篇文章發表。張先生的這種孜孜不倦的學術追求,為我們后輩學人樹立了典范!

公丕祥教授雖然擔任江蘇省高級人民法院院長,但在百忙之中仍然不忘本業,以南京師范大學法學院的名義發表了文章兩篇,獨自扛起了南師大法學院法制史學的“大旗”。

孫德鵬博士、杜金博士后(2013年3月中山大學將其職稱信息更新為副教授)雖然未進入高產作者榜,但發表文章2篇,且為他發,也實屬難得。而且這兩位一位出生在1978年,一位出生在1982年,作為年青的學者,二位的成績值得學界的肯定。

特別需要提出的是復旦大學法學院王志強教授和臺灣“中研院”歷史語言研究所柳立言研究員,二位雖然各自貢獻了一篇文章,卻發表在《中國社會科學》(2012年法制史學科在《中國社會科學》發表的文章僅僅是這兩篇而已),由此可見其文章的含金量。

表五:2012年CLSCI論文2篇及以上的作者名單

|

名 次 |

作 者 |

篇數 |

他發數 |

出生年份 |

|

1 |

尤陳俊 |

4 |

3 |

1980 |

|

2 |

張晉藩 |

2 |

1 |

1930 |

|

2 |

公丕祥 |

2 |

2 |

1955 |

|

2 |

孫德鵬 |

2 |

1 |

1978 |

|

2 |

杜 金 |

2 |

2 |

1982 |

(三)法學院排行分析

2012年15種CLSCL法學期刊上,45家單位共發表法制史學文章73篇,其中發表兩篇及以上的單位共有11家,具體發表論文情況如下:

表六:2012年CLSCI論文2篇及以上的單位名單

|

名次 |

科研單位 |

總篇數 |

他發數 |

|

1 |

中國政法大學 |

7 |

3 |

|

2 |

中國人民大學法學院 |

5 |

4 |

|

2 |

西南政法大學 |

5 |

4 |

|

4 |

中山大學法學院 |

4 |

4 |

|

4 |

華東政法大學 |

4 |

3 |

|

6 |

蘇州大學王健法學院 |

3 |

3 |

|

6 |

西北政法大學 |

3 |

0 |

|

8 |

北京大學法學院 |

2 |

2 |

|

8 |

南京師范大學法學院 |

2 |

2 |

|

8 |

華中科技大學法學院 |

2 |

2 |

|

8 |

揚州大學法學院 |

2 |

2 |

上述11家單位共發表論文39篇,占2012年法制史學論文73篇的53.42%。根據上表的排行情況,可以做出如下初步分析:

(1)中國政法大學繼續保持領先,但顯著優勢不再

從2009年-2011年三年間,中國政法大學在15種CLSCI期刊共發表文章43篇,連續三年蟬聯法制史學院校排行第一,而且連續三年均遙遙領先于其他法學院校。2012年中國政法大學繼續保持領先,以7篇的成績排在第一位。但是,7篇文章中有4篇文章發表在其主辦的《政法論壇》、《比較法研究》,他發數較低。與其2011年20篇的傲人成績相比,2012年法大的收獲實在不多。

(2)中國人民大學法學院排名上升迅速

中國人民大學法學院從2011年的第8位,躍居第2位,上升迅速。但是,縱觀2009-2012年,人大法學院的成績并不穩定:2009年第2位,2010年第9位,2011年第8位,2012年第2位(對應的文章篇數分別為4、2、3、5),大小年現象非常明顯。雖然人大法學院2012年排在第2位,但這樣的成績能否保持下去,還要拭目以待。畢竟2012年的5篇文章中,4篇為人大法理學教研室的尤陳俊博士貢獻,另外1篇為法制史學2009級博士生沈瑋瑋貢獻(這位1986年出生的同學2012年7月從人大法學院畢業,“落戶”華南理工大學法學院)。可以說,人大法史專業的老師們在2012年對15種CLSCL期刊保持了“集體沉默”。

(3)中山大學法學院、蘇州大學王健法學院保持不斷上升的良好勢頭

中山大學法學院、蘇州大學王健法學院在2009年排在10名之后,2010年開始進入前10名,并保持不斷上升的良好勢頭。杜金博士后2012年出站加入中山大學法學院,為中大法學院注入了新的活力!我們也期待兩所學校能夠繼續保持這種不斷上升的勢頭。

(4)南京師范大學法學院、揚州大學法學院自2009年以來首次進入前10名

2012年,南京師范大學法學院、揚州大學法學院首次進入前10名,以2篇的成績與北京大學法學院、華中科技大學法學院并列第8名,實現了“歷史的飛躍”。(2009-2011年三年間,兩所法學院在15種CLSCI法學期刊各發表文章1篇。)南京師范大學法學院的“歷史飛躍”得益于公丕祥教授一個人的貢獻;揚州大學法學院則得益于夏錦文教授(2012年7月到揚州大學擔任校黨委書記)和周立勝副教授。