������ʽ���e��Ժ�����ƿ�Փ

�����ԡ��ջ��Ж|�F·˾���ƶ�֮�R�r�k����������

���R�I ��������W���WԺ����

ժҪ�����������ʽ��Ժ���O(sh��)���܇���(n��i)���P(gu��n)ע��1920�꣬�Գ��U������A�I(l��ng)�²��Й�(qu��n)�����C���Ї������ջ��Ж|�F·˾����(qu��n)���w�hͨ�^�ˡ��ջ��Ж|�F·˾���ƶ�֮�R�r�k����4�l��ԓ�k�����ƶ����C����(j��ng)�^�˶��������K�_�����O(sh��)�������Ї���ʽ��Ժ�е�һ�����e��Ժ�������|ʡ�e�^(q��)��Ժ�ķ������|ʡ�e�^(q��)��Ժ��˽M�������������f��̎���e�C��(g��u)���x�κ��������ж��Z���⽻�������طN˾���ˆT������������J�h�{(di��o)��T�����C����һϵ��Ҏ(gu��)�����ļ����Ԍ���׃ͨ�đB(t��i)�Ȍ����˴�������S�������°������Ԗ|ʡ�e�^(q��)��Ժ��ӱ������e��Ժ���Ľ��ƇLԇ���ɞ�����ջ����ⷨ��(qu��n)����ʸ��������r����m(x��)���Ϻ��ȵؽ����e��Ժ�ṩ���ƽ�(j��ng)Ҳ������Ї��������ⰸ���ṩ����Ҫ�Č��Ѕ�����

һ�����}�����

�����ʼ���Ї���ʽ��Ժ�Ľ��O(sh��)�ƏV�ɞ����(n��i)������P(gu��n)ע�Ľ��c���}����ʽ��Ժ�O(sh��)���F(xi��n)��˾���ƶ�������Ї���(g��u)��������(n��i)�y(t��ng)һ˾���c�����ջط���(qu��n)�ɞ���������˾�����������ЬF(xi��n)�����}����ˣ������Ї���ʽ��Ժ�Ľ��O(sh��)���x���_һ�����Ć��}�������@���ⷨ��(qu��n)֮�ջؑ�(y��ng)�������ӵ�˾���ƶȲ������˾���y(t��ng)һ���{(di��o)ԇ��

�{(di��o)�鷨��(qu��n)ί�T���������γɵĈ������^������Ї��ջ����ⷨ��(qu��n)���u�r�Ї���ʽ��Ժ����Ҫ���ڡ�1926�꡶�{(di��o)�鷨��(qu��n)ί�T������������ʽ��Ժ�еġ��e��Ժ���o���˸߶��u�r���J���e��Ժ�����Ї�˾���ƶ��������λ�������ǡ��ջ����ⷨ��(qu��n)֮��ʸ�������佨�ơ����X��ѡ�����������mȻ�P(gu��n)���ջ����ⷨ��(qu��n)�����P(gu��n)�о��ڸ����嶨�����w���ܡ��l�s�ޏU��˾���ĸ�ȷ�����չ�_�����O�����ԡ��e��Ժ����ӱ��^������Ї���ʽ��Ժ���O(sh��)���^�����ⷨ��(qu��n)�ջص��о������ڷ����ı��Ŀ��C�M�м��^�죬���Ǹ�֮�I�硣����ԭ��һ����һ�֙n��ʷ�����ޣ��e��Ժ�Ľ��Ɔ��}δ�܌��F(xi��n)ȫ��������������e��Ժ���о������^����ӱ��oՓ�|ʡ�e�^(q��)��Ժ߀���Ϻ��^(q��)��Ժ��ƫ��һ�磬�粻վ����ʽ��Ժҕ���σH�͘ӱ������y�������W����ҕ��

�|ʡ�e�^(q��)��˾���n���İl(f��)�F(xi��n)�o�������}���о������������C����һ���P���ڲ�醹����I�Йn���^�Ěvʷ�n���У��@ϲ�ذl(f��)�F(xi��n)�ˡ��|ʡ�e�^(q��)��ߵȷ�Ժ�����|ʡ�e�^(q��)��ط���Ժ��ȫ��̖Ŀ���4899��n�����n���mȻ��vʷ������h���в����zʧ�����Ǚn���в��H�����˖|ʡ�e�^(q��)��Ժ���������Ľy(t��ng)Ӌ��(sh��)�֡���ȿ��Y(ji��)��߀������˾�������T��|ʡ�e�^(q��)��Ժ������S�����ƶ��ĸ��N�ƶȷ����������������늏�(f��)�ʹ����ĸ�������ڡ��@�����F�n���c�������Iָ�ϡ����|�F�Р����Țvʷ�īI�����˾��ʷ�υR����������ӡ�C���C����ʷ�ϵ��挍�ԡ��@Щʷ���^���������٬F(xi��n)�˽�����һ�����e��Ժ���Ľ��ƚv�̡������ͨ�^�n��ʷ�ϵ��������о����P���Mһ�����_���e��Ժ�о�����Ҫ���x���|ʡ�e�^(q��)��Ժ��1920���Ї����������������Ж|�F·���������v�A����I(l��ng)��ֹͣ���������ջ��Ж|�F·˾����(qu��n)�����Ж|�F·�^(q��)���(n��i)�������Ї���ʽ�e��Ժ�����|ʡ�e�^(q��)��Ժ��֮���e��������һ�ǡ��^(q��)��֮�e���|ʡ�e�^(q��)���cԭ�Ж|�F·���ٵ^(q��)����ͬ���Ǻ����������փ�ʡ����(n��i)�Ж|�F·�ؾ��ɂ�(c��)�������F·�õصą^(q��)��ԓ�^(q��)�����F·���B�ӳʬF(xi��n)���Ǻ��J������Ѕ^(q��)���V���F·���L���c�ࡢ�ˆT�����Դ��Ļ��������������c�����ǡ��r�g��֮�e���|ʡ�e�^(q��)������ڏ�1920���Ї����������ջ��Ж|�F·�o·��(qu��n)���U��������A�I(l��ng)�²��Й�(qu��n)�_ʼ��1932��|���S�ݞ�ֹ�����ջ����ⷨ��(qu��n)���^�ɕr�ڣ����ǡ���ݠ��֮�e���vʷԭ��������Ж|�F·�^(q��)���(n��i)��S�˿ڱ����ߡ���S�m����(f��)�s���^(q��)���(n��i)�⡰���Ρ�����S���A�����c��Ψ���O(sh��)���e��Ժ���˾���������^�ɣ������ġ����Ρ�����ͬ�Ρ���ԓ�^(q��)���(n��i)�Ї����c�Ї���֮�g�İ������ɞI���ط����Џd�������|ʡ�e�^(q��)��Ժ���T����һ�����������°������|ʡ�e�^(q��)��Ժ�ǽ����Ї�����ʽ�e��Ժ�����ߣ�����ʽ��Ժ�ġ����ⴰ�ڡ��������о����H���н�����ʽ��Ժ�о������m�rֵ�����Ҿ������ⷨԺ���F·��Ժ�о�������rֵ����ˣ����e��Ժ���Ɔ��}���о������H����(y��ng)��ҕ�����ґ�(y��ng)������ҕ�����������J�R�����Ї����ⷨ��(qu��n)�ջغ����ⰸ�����������������x�������_�u�r���ⷨ��(qu��n)�ջغ���ʽ��Ժ���|(zh��)���ܾ����ش����x��

1920��9��28�ձ�����������(w��)���hͨ�^�ġ��ջ��Ж|�F·˾���ƶ�֮�R�r�k������4�l������ʽ���e����Ժ���Ƶ��P(gu��n)�I���������_�����Ї�����������ʽ��Ժ���ջ����ⷨ��(qu��n)���D�y�v�̡�����ԇ�D�ԡ��ջ��Ж|�F·˾���ƶ�֮�R�r�k�����龀����ͨ�^��ԓ�k�����ı����C���͈�(zh��)�еĿ��C�ʬF(xi��n)�e��Ժ�����^���еĶ������˾���������Ԗ|ʡ�e�^(q��)��Ժ��ӱ��^���e��Ժ���ƺ��\�У��������ⷨ��(qu��n)�ջر�������ʽ�e��Ժ�Ľ���(g��u)���X���M�����e��Ժ�����Ї����������M�����^�����λ���rֵ��Ӱ푣���ԇ�D�ش����@���ⷨ��(qu��n)�ջؽ��������ӵ�˾���ƶ��@һ���Ć��}��

�����ı������ġ����ա��������m(x��)�k�����Ŀ���

���ջ��Ж|�F·˾���ƶ�֮�R�r�k������1920���Ї�����ֹͣ���I(l��ng)�´������˽�Q�Ж|�F·���ٵ�(n��i)�o�I(l��ng)�²��Й�(qu��n)��������Ҫ�Ƕ�S���V�A���}������˾�����M������늸漪�ֶ�܊����������܊���Ж|�F·���k�����(j��ng)����(w��)���h�Č��hͨ�^��Ҏ(gu��)�����ļ���

��һ���و��̈f(xi��)�����c�īI֮���C

�ڬF(xi��n)�����ʷ�ϙn���У��P�߰l(f��)�F(xi��n)���Ă����ջ��Ж|�F·˾���ƶ�֮�R�r�k�����ı���

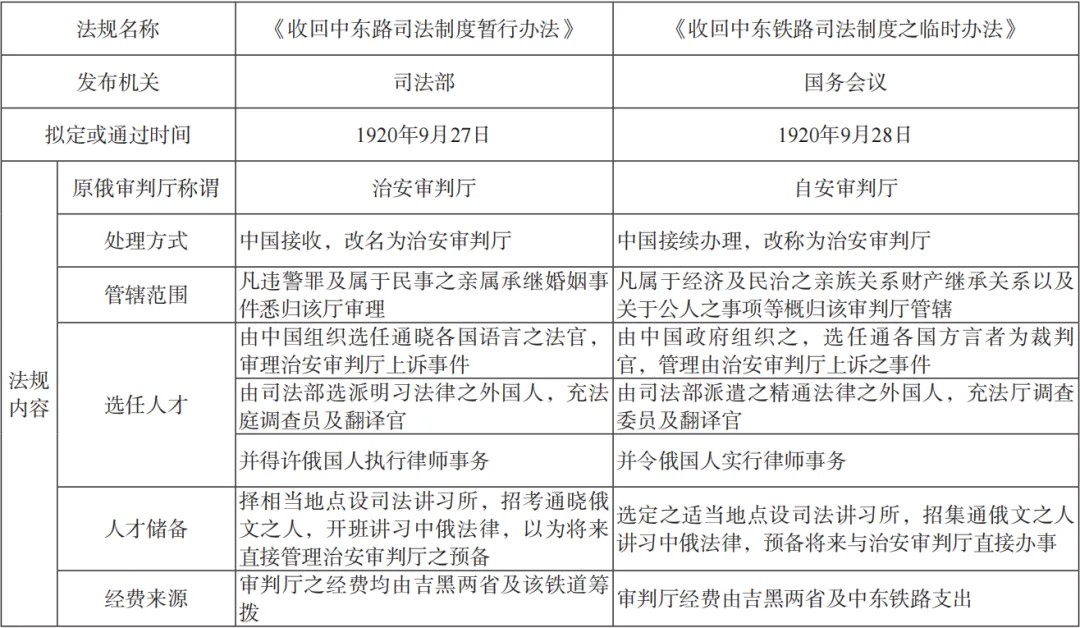

һ�ǡ���ͨ����1920���48�ڵć���(n��i)Ҫ���d���ջ��Ж|·˾����(qu��n)֮�k����������ͨ�����ǽ�ͨ���Ĺ��k�����������������������������Ҫ�M�ɲ��֣���Ҫ�����ǹٷ��l(f��)���c��ͨ���P(gu��n)�ķ��ɷ�Ҏ(gu��)����������y(t��ng)Ӌ��Ϣ�����ȡ����ջ��Ж|·˾����(qu��n)֮�k����һ���Ј���ˡ���1920�꣩9��28�Շ���(w��)���hͨ�^�ջ��Ж|�F·˾���ƶ�֮�R�r�k���������ҵ��d��ԓ�k������(n��i)�����£�

��һ����������O(sh��)��������Џd�ߣ���Ӌʮһ̎�������Ї����m(x��)�k�����ķQ�ΰ����Џd�������ڽ�(j��ng)��������֮�H���P(gu��n)ϵ��ؔ�a(ch��n)�^���P(gu��n)ϵ�Լ��P(gu��n)�ڹ���֮��헵ȣ��Śwԓ���Џd��ݠ��

��������������O(sh��)֮�ط����Џdһ�����Ժ����Ї������M��֮���x��ͨ���������ߞ���й٣��������ΰ����Џd���V֮�¼�������˾������Dz֮��ͨ����֮����ˣ��䷨�d�{(di��o)��ί�T�����g�٣��������ˌ����Ɏ���(w��)��

��������ԓ���Џd���x��֮�m��?sh��)��c���O(sh��)˾���v�������м�ͨ����֮�ˣ��v���ж����ɣ��A(y��)�䌢���c�ΰ����Џdֱ���k�¡�

���ģ����Џd��(j��ng)�M���ɼ��ڃ�ʡ���Ж|�F·֧����

�����Ϻ����r��1920��10��1�յ�2�����d���ջ��Ж|·˾����(qu��n)֮�k�������Ϻ����r�����ɾS������ʿ�ҳ�����(chu��ng)�k��һ�ݾC���ԵĴ����Ո���ĩ������c����������Q���Ϻ�������Ǯ��r���Ӱ����Ĉ�֮һ�����ջ��Ж|·˾����(qu��n)֮�k����һ���е��d���ջ��Ж|�F·˾���ƶ�֮�R�r�k�������c����ͨ�����d��(n��i)����ȣ�Ψһ��֮ͬ̎�ǣ��ڶ��l����˾������Dz֮��ͨ����֮����ˣ��䷨ͥ�{(di��o)��ί�T�����g�١��С���ͥ���c�����d��һ��֮�����Ҏ(gu��)���Q���C���r�g��������(n��i)�ݾ���ͬ�����йP�`�Ŀ��ܡ�

���ǹ����I�Йn���^������vʷ�īI�������Iָ�ϡ����d��˾�������h�ջ��Ж|·˾���ƶȕ����k��늡����������Iָ�ϡ�������r�ږ|���̈��^������I���^(q��)֮���Ƹ����������˷����醌���ʹ�ã������ط�֮��Ҏ(gu��)�����Ƀԡ��������Iָ�ϡ��ְ˾����������C�P(gu��n)���Ќ��O(sh��)˾��һ�£���һ��(ji��)���|ʡ�e�^(q��)�ߵȌ��Џd�����d�С��I����շ�Ժ֮��늡�������ԭ�Ĺ�(ji��)���1920��9��27�ա�˾�������h�ջ��Ж|·˾���ƶȕ����k��늡���������£�

�����U��܊���R�R�����O��܊���Ж|�F·�ζ��k�b���ֺ������ߵȌ��z�ɏd�����ձ����������(w��)���h�ջ��Ж|·˾���ƶȕ����k���ėl��

��һ���������O(sh��)����ΰ����Џdʮһ̎�������Ї����գ��������ΰ����Џd�����`���P��������֮�H�ٳ��^�����¼�Ϥ�wԓ�d������

������ԭ�ж������O(sh��)֮�ط����Џdһ�������Ї��M���x��ͨ�Ը����Z��֮���٣������ΰ����Џd���V�¼�����˾�����x����������֮����ˣ��䷨ͥ�{(di��o)��T�����g�٣������S����ˈ�(zh��)���Ɏ���(w��)��

��������ԓ̎���ஔ?sh��)��c�O(sh��)˾���v�������п�ͨ�Զ���֮�ˣ��_���v���ж����ɣ��Ԟ錢��ֱ�ӹ����ΰ����Џd֮�A(y��)�䡣

���ģ����Џd֮��(j��ng)�M���ɼ��ڃ�ʡ��ԓ�F���I�ܡ�

��������ă�(n��i)�ݿ��Կ�����ԓ�ı��oՓ���Q���C���r�g�����w��(n��i)�ݾ��c����ͨ���͡��r���d��(n��i)�ݴ���ͬ��

���ǡ��F·�f(xi��)������1920���98�����d�������Ж|·����(qu��n)�����k���������F·�f(xi��)���R�����F·�f(xi��)��������(w��)���l(f��)���ڱ������F·����������Ж|·����(qu��n)�����k����һ���f����ԓ�k����ǰ��Ժ���h�������S������ʡ�������Ռ��С���Ҳ�����fԓ̎���d�ă�(n��i)�ݑ�(y��ng)�c�������Iָ�ϡ���ӛ�dһ�¡����ȡ��F·�f(xi��)�������c�������Iָ�ϡ����mȻ���ֱ������M��ͬ�����P(gu��n)�I���Z��ȫһ�£�Ҳ���ӡ�C��˾�����M���k�����挍�ԡ�

������˾�������h�ı��c����(w��)���hͨ�^�ı�֮����

���^�������ջ��Ж|�F·˾���ƶ�֮�R�r�k�������Ă��ı����m�ı��d�w֮�و��̈f(xi��)������īI�����|(zh��)���в�ͬ�������ı���(n��i)�݁��������w���Ԛw����һ��˾�����M��֮�k�����������Iָ�ϡ��c���F·�f(xi��)�������d����һ�LJ���(w��)���hͨ�^֮�k��������ͨ�����c���r���d�����P�ߌ�����ı��������ղ��б����£�

��1 ˾�������h�ı��c����(w��)���hͨ�^�ı����ձ�

���ȣ��C���r�g֮�档˾�������h���ջ��Ж|·˾���ƶȕ����k������늸漪�֡���������ʡ�ĕr�g��1920��9��27�գ�������(w��)���hͨ�^���ջ��Ж|�F·˾���ƶ�֮�R�r�k�����ĕr�g��1920��9��28�ա���ˣ��ĕr�g���Ԝʴ_�ֱ����ԓ�k������27����˾�������h����(j��ng)����(w��)���h���h�ģ���28�չ���ʩ�С�

��Σ���Ҏ(gu��)���Q֮�档˾�����M��֮�k���ڰl(f��)�o��������܊�����ֶ�܊������зQ���ջ��Ж|·˾���ƶȕ����k�����������F·�f(xi��)�������б����顶�����Ж|·����(qu��n)�����k����������(w��)���hͨ�^֮�k�����ڡ���ͨ�����c���r���о������顶�ջ��Ж|�F·˾���ƶ�֮�R�r�k�������@�������Q��˾�����M�����ջ��Ж|·˾���ƶȕ����k�����c����(w��)���hͨ�^���ջ��Ж|�F·˾���ƶ�֮�R�r�k�������C�����^�����������Ж|·����(qu��n)�����k�������F·�f(xi��)���������w�ĸ��L����_֮�S�����^�����C�����^������(y��ng)�����_���ǣ��oՓ�Ă����Q�����ջ��Ж|�F·�^����˾�����P(gu��n)ע�ĺ��Ć��}�ǡ�˾���ƶȡ������ɏ����һ����^�ɣ�ֻ�ǡ������k�����ֻ��R�r�k�����ı����Пo�Ŀ��C������Փ�����r��߀�ǡ��R�r�����k�������Q�������ˮ��r��Ҏ(gu��)���^�����|(zh��)��

����ı���(n��i)��֮�档��˾�������h������(w��)���hͨ�^��ԓ�k����(n��i)�����T����֮̎���Č��ЙC��(g��u)�Q�^����˾�������h�k���Ќ��Ї���������ǰ�Ķ�������O(sh��)�������Џd�ͽ��պ��µČ��нM�����Q�顰�ΰ����Џd�����y�����`��(d��o)���l(f��)���h������(w��)���h�t����������O(sh��)�ij������Џd�Q�顰�����Џd�������Ї��������պ������µij������нM���Q�顰�ΰ����Џd�����P�߲���Ж|�F·���P(gu��n)�l�s�������ļ�����������īI�ȣ���δ�ҵ��������Џd��һ�~����(j��)�˹P���Ɣ࣬ԓ�Q�^����ǰ���ΰ����Џd�����Q��ͬ������ɻ�������ʾ�^(q��)�e���Ĺ�ݠ��������˾�������w������`����͡��H�ٳ��^���������°������ΰ����Џd������������(w��)���hͨ�^�r�����^���ģ��U���˰�����ݠ�ķ��������H���H�ٳ��^�����°������ΰ����Џd�������漰����(j��ng)����������֮��헡�Ҳ���ΰ����Џd���������˶���߀���ˡ��ȡ��֣��M�����������·�����������¡���(j��ng)�������������{���ΰ����Џd��ݠ�������ķ�Ҏ(gu��)���Z����˾�������h�ı��������@��������������(w��)���hͨ�^�ı��t����(c��)���⽻�~��ı��_���簸���ġ��������Ğ顰��ݠ�����������Z�ԡ��Ğ顰���ԡ��������١����еČ��Џd���á����¡�֮�����Ğ顰���й١��ȣ��Ľ�(j��ng)�M��Դ�Ƕȿ���˾�����á��I�ܡ����ֶ�����(w��)���h�Ğ顰֧���������_�˽�(j��ng)�M��Դ��ط������������֡���������ʡ���Ж|�F·��

���ϣ��ġ����ա��������m(x��)�k�������ı����_�@��˾�����ı��ķ��������c����(w��)���h���⽻����֮�s�ۣ��@Ҳ�oԓ�k�����C���c��(zh��)���������y�ȡ��Ї�����Ҫ��Ρ����m(x��)�k�����ΰ����Џd�����ջ��Ж|�F·˾����(qu��n)���μ��ء����ո������Ƿ���������������S�`�J��ԭ����ˌ��ЙC��(g��u)�������ã��M��Ӱ����ⷨ��(qu��n)�ջص��M�̣��Ї���������ԭ������Џd�����µĵط����Џd�c�����������ֵĵط����Џd�İ�����ݠ��΄��֣����պ��γɵ���ʽ��Ժ����Ҫ��ͨ�Ը����Z�Ժͷ��ɵ������˲�����x�Σ�������B(y��ng)����(j��ng)�M�ĺ�̎�I�k������ǰ���Ж|�F·֧���ķ�Ժ��(j��ng)�M�˕r�����ж����ܵ��Ж|�F·�I���Ƿ���ٶ�����˾����(qu��n)���������˶���˕r�ѽ�(j��ng)ȡ�����I(l��ng)�²��Й�(qu��n)�⣬����Ӣ���������ȇ������I(l��ng)�²��Й�(qu��n)���ջ�˾����(qu��n)��Ķ�S�����������S�������I(l��ng)�²��Й�(qu��n)�͟o�I(l��ng)�²��Й�(qu��n)�����V�A���}������ƽ�Q���䌍�������}��δ��ԓ�k��������Ҏ(gu��)�����ջ����ⷨ��(qu��n)������ʽ��Ժ�ľ��w�������ڡ�����ʯ�^�^�ӡ�����ֵ�ÿ϶����ǣ����ջ��Ж|�F·˾���ƶ�֮�R�r�k�����_�J���ջ��Ж|�F·˾����(qu��n)���������Ї��������µ�˾���ƶȵĺϷ��Ի��A(ch��)��

�����C�������ġ��������á�������(chu��ng)������ʽ�e��Ժ�ľ��

˾������1920��9��27�����h���ջ��Ж|·˾���ƶȕ����k������늸漪�֡���������ʡ���Ж|�F·��܊������(w��)���h�S����1920��9��28����ͨ�^�ˡ��ջ��Ж|�F·˾���ƶ�֮�R�r�k����������(j��ng)˾����늸���֡��������ɶ�܊���Ж|�F·���k����ˮ��h����ˣ�ԓ�k�����C����(j��ng)׃ͨ���{(di��o)�д�����K�γ��˽���˾���^(q��)�������|ʡ�e�^(q��)�����O(sh��)����ʽ��Ժ�еġ��e��Ժ���������|ʡ�e�^(q��)��Ժ���ķ��������|ʡ�e�^(q��)��Ժ���Ɨl�������C���nj����ջ��Ж|�F·˾���ƶ�֮�R�r�k�����C�����Mһ���a�䡣

��һ��������h���ط��L���G�Բ��롰�I���ط����Џd��

���ջ��Ж|�F·˾���ƶ�֮�R�r�k���������ֱ�ӽ��ղ������ΰ����Џd�͵ط����Џd�ķ�������˼����U��܊���������O��܊���Ж|�F·�ζ�܊�ď��ҷ����������U��܊�ͺ������O��܊����늷Q��

�P(gu��n)�ږ|·˾���ƶ�ԇ���k�����l�w�I���壬Ω�ΰ����Џd�ƶȞ鷨Ժ���Ʒ����o���ڴ�׃ͨ�ɷ��������ж��������T��ͬ���ò��e��(chu��ng)һ����r���ˣ���·��o�s���������ڽ��У���������_���������֟o�ԅ���������֮�ģ��Ҍ��������I(l��ng)�²��Й�(qu��n)���N�Ժ�����Ԯ��Ҫ�����X���y�ھS�^���˾;�������֮���|(zh��)����һҲ��

���o�����Լ��Ľ��h������

�F(xi��n)�ږ|·˾���ƶ��ԑ�(y��ng)һ���������M�����ؽy(t��ng)ϵ���M����·ԭ��֮ʮһ̎�ΰ����Џdһ�ɸĞ�ط���ͥ�����V�C�P(gu��n)���ԞI���ط��d��֮����]���d�ˆT���M�OϤ������T���ɹ������˞��{(di��o)��T�����g�٣��Ը���F���ٞI���ط��d��ݠ���������ƏVʹ֮����ȫ·�羀�ԃ�(n��i)�����O(sh��)�ƙz�T�~�����O�`��

�ط���܊�J�飬����(y��ng)���e��(chu��ng)һ���������ΰ����Џd�ƶȣ����Ǒ�(y��ng)�����Ж|�F·��˾�������ƽ����ط����Џd������������F(xi��n)˾����(qu��n)�ٶȆ�ʧ�ĺ�ͬ�r����λ��܊߀���h���O(sh��)����J�h�{(di��o)��T�����g�T���m���������º͙z��ٵĆT�~���e���˾���M�ò���(y��ng)�����Ж|�F·�Г��Ć��}����ԭ���ǣ��˕r���Ж|�F··��(qu��n)������(qu��n)���Ǐ�(f��)�s���}��1920�걱�������H�ջ����o·܊��(qu��n)��˾����(qu��n)��������(qu��n)�ș�(qu��n)�����Ж|�F·��˾�Է��з�һ�����У����˾����(j��ng)�M���Ж|�F·ؓ������ô�������ͬ���Y�����ɣ��ݱ�Ӱ�˾������(qu��n)����ʹ���ʶ�˾����(j��ng)�MҲ��(y��ng)�c���ط����Џd��ͬ���y(t��ng)һ�I����

˾������9��30�ո�늣����ΰ�������ԓ̎��ϵ���˾���֮�أ���һ�r�y�Ì����˲ģ��ʵ��c�ⲿ���̶��˕��r�k�������������ֱ�ӹ���������ϣ��������ˣ�˾������Ո�y(t��ng)����˾�����L��һ�i�������I�����{(di��o)�飬�γ�һ����Ҋ�����c��(n��i)�w���h��

�����������{(di��o)�У�˾�����_���������|ʡ�e�^(q��)��Ժ��

˾�����L��һ�i���_�����I���c����?sh��)عټ�Ԕԃ��Ҋ����һ���棬���ɼ{�˵ط��ټ�����S�����������O(sh��)����J�h�{(di��o)��T�����g�T����Ҋ����һ���棬�����ԡ��ջ��Ж|�F·˾���ƶ�֮�����k����������(j��)�C�ϡ����m(x��)�k�����ķ��������Ե���������e��Ժ���O(sh��)�룬����Ժ�����Q�M���顰�|ʡ�e�^(q��)��Ժ����

��һ�i�ڳʈ�˾���������Ԕ���f���˽������e��Ժ�����\������һ���˲ŷ��棬���xƸ�����ٳ�������g�⣬�M��˾�������O(sh��)���ί�T��������ͨ�Զ��Զ��ɡ��k�������߸��c�����Y��һ���v���������°�����ȡ���úꡱ���������(j��ng)�M���棬�á����r��һ�ٶ�ʮ�f���ҡ��ְ�֮��ʮ�f�Ƚ�Qȼü֮�����O(sh��)�����e��Ժ�������õ��˃�(n��i)�w���h�ĸ߶��Jͬ��ֻ�Ƕ���r���ѽ�(j��ng)���������á������Խ���ؔ�����I����(j��ng)�M����(j��ng)�^����(f��)��늽��Y����һ�ٕ��̣����ò������e�^(q��)��

˾��������O(sh��)��ġ����ա����������á��ΰ����Џd�����ط����Џd���ķ������ڡ��ջ��Ж|�F·˾���ƶ�֮�R�r�k�����C���^���о������˶����ϵK��һ���棬��Դ���ⲿ��˾���������Ľ��扺�����挦��������С����A֮�L��������̎����S����ؽ�茣�I(y��)�������H���ľ�Ӣ�����˲ź��Y��ı��ϣ�������������һ�r�y�Ì����˲ġ����_����ԭ���˾���ˆT���������ݱ�Ӱ��Ї����ⷨ��(qu��n)�ջص��M�̡���һ���棬��Դ�ڃ�(n��i)�������ؽy(t��ng)ϵ�����^��Ӱ푡����ո�����Č��Џd�`���P(gu��n)ϵ����ݠ�������m�÷��ɵȼ��ֆ��}ؽ����Q������ֱ���ƽ��ط����Џd�������ⰸ��������(j��ng)�㡢�˲�ȱ���Ȇ��}���p��ì���c��(n��i)�⽻���£�˾�������ò��������m(x��)�k��������ˌ��Џd�ķ����_���齨�����|ʡ�e�^(q��)��Ժ�����|ʡ�e�^(q��)��Ժһ�����`�����Ї�˾��ϵ�y(t��ng)��ͬ�r�cͬ�r�ڵ������ط����Џd����ʽ��Ժ�ִ��څ^(q��)�e���@��һ�N���r����vʷ�l���¡��e�o�x���x��

�������a��Ҏ(gu��)�������_���|ʡ�e�^(q��)��Ժ���Ɨl����

���ˌ����ջ��Ж|�F·˾���ƶ�֮�R�r�k�������C�����M��ȥ��1920��10��31�ա��|ʡ�e�^(q��)��Ժ���Ɨl������ʽ�C�������|ʡ�e�^(q��)��Ժ���Ɨl�����nj����ջ��Ж|�F·˾���ƶ�֮�R�r�k�������Mһ���a�䣬��|ʡ�e�^(q��)��Ժ���O(sh��)���ṩ�˷�������(j��)��

���|ʡ�e�^(q��)��Ժ���Ɨl������13�l�������(n��i)���C��(g��u)�O(sh��)�á���������ݠ������˾���ˆT�x�Ρ��o�I(l��ng)�²��Й�(qu��n)�����Ɏ���ͥ�ƶ��Լ�����J�h�{(di��o)��T�ƶȵ���ʽ��Ժ�ƶ�����ȫ��Ҏ(gu��)�����P(gu��n)�ڌ��������|ʡ�e�^(q��)���ڹ����I�O(sh��)�ߵȌ��Џdһ̎���ط����Џdһ̎�������F·�ؾ��O(sh��)�ط���ͥ����̎�����ط����Џd���O(sh��)����ͥ�͵ط���ͥ���һ�����ߵȌ��Џd��ڶ����������ڶ����ЛQ�ɡ��ϸ��c����Ժ�����P(gu��n)���ˆT�����ڡ�һ�r�y�Ì����˲ġ��c��������ԭ���˾���ˆT֮�g��ì�ܣ��l��Ҏ(gu��)�����|ʡ�e�^(q��)��ߵȼ��ط����Џd����˾������ί����˞��J�h�{(di��o)��T�������f�����J�h�{(di��o)��T���⼰�k���³�����֮����һ��������������ˌ��Й�(qu��n)����һ�����ֽ�������ˌ��н�(j��ng)�r�p�����ⰸ�����Љ������eҪָ�����ǣ���12�l�eҎ(gu��)�������l����������������˾�����ʜ���֮�����@�nj�ԓ�l��������ʯ�^�^�ӡ�δ�M֮̎�O(sh��)�õ��a���ԗl����ڡ��ջ��Ж|�F·˾���ƶ�֮�R�r�k�����C���^����������(j��ng)�Ŀ��Y(ji��)��

ԓ�l���C�����x������һ�����_��ݠ�^(q��)����Ж|�F·�ؾ��F·�õأ����������I���M������Һӡ����ˈD���L�������⡢���Ҟ����M�ϡ�һ���¡����_�ڃ�(n��i)���F·�^(q��)���ڷ����ı����״ΏU�����Ж|�F·���ٵء������Q���ɡ��|ʡ�e�^(q��)��ȡ����֮�����Ǐ�˾���ϴ_�Jԓ�^(q��)���ѱ��Ї������ջز���ʹ˾����(qu��n)����Ժ�`�������Ժϵ�y(t��ng)�������b���Ж|�F·�ؾ�����S�࣬��Ժ���O(sh��)��ȡ��һ�N��(chu��ng)�������^���Ե��e�������|ʡ�e�^(q��)��Ժ����ʽ��Ժ�еġ��e��Ժ�����M���γ������⌣�T��Ժ����ɫ��

���ϣ����|ʡ�e�^(q��)��Ժ���Ɨl�����m�顶�ջ��Ж|�F·˾���ƶ�֮�R�r�k��������Ҫ�a�䣬����ͣ�������^Ҏ(gu��)�����棬���w�䌍֮�^���}�в���Ҏ(gu��)����

�ġ���(zh��)�п����|ʡ�e�^(q��)��Ժ�Ľ����c�\��

���ջ��Ж|�F·˾���ƶ�֮�R�r�k�����Ĉ�(zh��)�з�����K�䌍�齨���|ʡ�e�^(q��)��Ժ�����e��Ժ�Ľ��������R��������(f��)�s�ľ��档�Č��ЙC��(g��u)�M���ĽǶȿ�������ԭ�����Ժ���ΰ����Џd��һ�����P(gu��n)�ж�ɇ��⽻��ϵ�y(t��ng)���̣��������H�����������棬Ҳ������S���ơ��⽻���A(y��)������߀�ܮ��r�Ї���˾������Ӱ푡���˾���ˆT�M�ɵĽǶȿ�������r��˾���ٱ��Ͳ��㌧(d��o)���S����ʽ��Ժ���O(sh��)�����a(ch��n)�����|ʡ�e�^(q��)߀��Ҫ�����ж����ɺ���S���T�L�ס��߂����ⰸ�����������ķ��٣��@�o�����y�ϼ��y����˾���ƶȵĽǶȿ���ԭ�Ж|�F·���ٵ�(n��i)���߅���ط���Ժ��������(j��)���m�ö�����ɣ��½M���Ė|ʡ�e�^(q��)��Ժ�����˰����Č�����������f����������(y��ng)�x���m�ö������߀���m���Ї����ɣ��������ӵ��V�A�ƶȣ������ஔ�������(zh��n)����ˣ�˾����(qu��n)�ջغ�M��˾��ϵ�y(t��ng)�����ǽ������m��˾���ƶȡ��x�κ��m��˾���ˆT���m�ú��m�ķ��ɣ����H���⣬������Ҫ��

��һ���M�����e���C��(g��u)�������M���ƶ�

�|ʡ�e�^(q��)��Ժ������ʽ��Ժ�Ĵ��������O(sh��)�ÙC��(g��u)���c������ʽ��Ժ��ͬ��������̎����S�����O(sh��)���ˡ��e���C��(g��u)���|ʡ�e�^(q��)��Ժ�O(sh��)�ߵȌ��Џd�c�ط����Џd���ɏd�O(sh��)�ÙC��(g��u)������ͬ���քe�O(sh��)�Ќ���ͥ���z�����͕�ӛ�ҡ����У�����ͥ���O(sh��)������ͥ��������ͥ���ط����Џd��������ͥ��������ͥ���O(sh��)����ͥ�������ط���ͥ���ط���ͥ���ڰ���ԭ�ΰ����Џd���A(ch��)���γɵġ�������ͥ���O(sh��)�Ј�̎�������ˁ���Ժ�V�A��?q��)���Ҫ���̎����ӛ����ӛ�����O(sh��)���¿ơ����¿ơ��Ġ��ơ��y(t��ng)Ӌ�ơ���Ӌ�ơ����g̎�����⣬��Ժ���O(sh��)�ɂ���ӛ̎�����Ї�����Ĺ��C�C��(g��u)��1921��9�£���ӛ�Ҟ��˷��㮔�����V�A�����O(sh��)����̎��ָ�ɷ��g�ټ����ӛ�����M�ش����˵�ԃ����1926��8�£��ط����Џd�ֽY(ji��)�����ⰸ�������ĬF(xi��n)����Ҫ�����O(sh��)����(zh��)��̎�����k�폊�ƈ�(zh��)����(w��)�����C�����ЛQ�������Q��

˾������|ʡ�e�^(q��)��Ժ�С��e�C��(g��u)�����\�У��ƶ����C��������(y��ng)�ĽM���ƶȗl����1920��10��31��˾�����C���ˡ��|ʡ�e�^(q��)��Ժ���Ɨl������1920��11��13��˾�����C�С��|ʡ�e��Ժ���Ùz����k��(qu��n)��V����1921��3��2��˾�����C�С��|ʡ�e�^(q��)�����������f��̎�³̡���1921��8��4��˾�����C�С��|ʡ�e�^(q��)�����������f��̎�I(l��ng)�g�ľ��k������1921��9��1��˾�����C�С��|ʡ�e�^(q��)��Ժ�ߵȌ��Џd����̎Ҏ(gu��)�t���ȡ�

�eҪָ�����ǣ��c������ʽ��Ժ���z�ɏd������ͬ���|ʡ�e�^(q��)��Ժ���z���𣬵ط����Џd�ߵȌ��Џd���O(sh��)�z����������(j��)����Ժ���Ʒ���Ҏ(gu��)�����������Џd������ͬ���ęz��d�������|ʡ�e�^(q��)��Ժ���Ɨl����Ҏ(gu��)�����ߵȌ���ͥ���ط�����ͥ����ͥ��(n��i)���O(sh��)�z��������1920��11��13��˾����Ӗ(x��n)��|ʡ�e�^(q��)��ߵȌ��Џd���C�����|ʡ�e��Ժ���Ùz����k��(qu��n)��V��Ԕ��Ҏ(gu��)���z��M�����z���؟�ȃ�(n��i)�ݡ��|ʡ�e�^(q��)��Ժ���ձ��ȇ��z���ƶȣ������O(sh��)�z��d���@�c�������z�ɏd�C��(g��u)���x���š�˾��������(w��)�əz�d֧����ƶ����@�Ю����Ǟ����������V�A�c���H����܉�ęC��(g��u)�O(sh��)�ÇLԇ��1931���O(sh��)�����Ϻ��^(q��)��Ժͬ��Ҳ�Ǹ���(j��)���P(gu��n)���Ϻ���������(n��i)�Ї���Ժ֮�f(xi��)������5�l�ڷ�Ժ��(n��i)�O(sh��)���z��̎���_չ�����ęz�칤����

���⣬�|ʡ�e�^(q��)��Ժ���O(sh��)�����������f��̎�������T����ԭ����Ժ�z�����Ĵ�����δ�܁��ü������ꮅ�����°�����ͬ�r�����ˡ��|ʡ�e�^(q��)�����������f��̎�³̡���18�l��������f������������Ҏ(gu��)�����ļ����M���C��(g��u)�ϣ������������f��̎���������O(sh��)֮�z�������錏�������f�����T���R�r���ЙC��(g��u)���c���������°��Č���ͥ�����������䡰���O(sh��)�ږ|ʡ�e�^(q��)��ߵȡ��ط�����ͥ�����ط���ͥ��(n��i)�������O(sh��)��һ��?f��)����ڶ����(f��)����ɂ�����ͥ�����С���һ��?f��)��骚���ƣ��ڶ����(f��)������˺��h�ơ����ˆTн���ϣ����������f��̎����˾���ˆT���ǾͬF(xi��n)�Ζ|ʡ�e�^(q��)��Ժ���dͥ���¡��z����ˆT�����T���Σ������������⣬˾���ˆT��������н����ݠ�����ϣ������f��̎�������ǡ����ЛQ֮������(j��ng)������V�ߡ������ЛQ֮���mδ������V�����䱾�����������V���ߡ��͡�δ��(j��ng)�ЛQ�ߡ�������ǰ��헌������ЛQ�İ��������°����ɵڶ���?f��)������K���ЛQ������헌���δ�ЛQ�İ��������°����əz�����ɲ飬Ȼ�����ɵ�һ��?f��)������ЛQ���ЛQ�����V���ڶ���?f��)����ڶ����(f��)���K���ЛQ���ЛQ��Ĉ�(zh��)��Ҳ��ԓ̎�M�У�ֻ�С����η����������⡱�������m���ϣ����������f��̎�����������°��������m���Ї����ɡ��l���ͬF(xi��n)�з�Ҏ(gu��)�������]����˵����·���Ҏ(gu��)�������T�������������°�����Ҫ�m���Ї��̷����������������ɡ�����Ҫ���]���ն��̷�̎���c�Ї��̷�̎�̲�һ�£��Ҷ��̷�̎���^�p�r������p�p���P���c���̷�̎����ȡ�

��������Ρ��طN˾���ˆT��������˾�����ƶ�

���˱�������ˌ���ʽ��Ժ��ָժ��˾����������ҕ�|ʡ�e�^(q��)��Ժ���ˆT�x�Ρ��c������ʽ��Ժ��ȣ��|ʡ�e�^(q��)��Ժ�������¡��z��١���ӛ�١��аl(f��)�����z�T�����t(y��)�⣬߀�����ⰸ���Č�������з��g�١�����J�h�{(di��o)��T����ͬ�γ��˾��Ќ��I(y��)������Ӣ���������������ġ��طN˾���ˆT��Ⱥ�w�������Mһ���䌍���طN˾���ˆT�����x�Ρ�нٺ�����ȣ�˾�������T�ƶ�������˾�����ƶȡ����磬1920��10��31��˾��������������طN˾���ˆTί�T���³̡���1920��10��31��˾�����C�С��|ʡ�e�^(q��)��Ժ������h�{(di��o)��T�������k���³̡���1920��11��15��˾�����C�С��|ʡ�e�^(q��)��Ժ���h�{(di��o)��T�k�¼������³�ʩ�м��t����1921��7��3��˾�����C�С��|ʡ�e�^(q��)��Ժ���g�ٗl�������|ʡ�e�^(q��)��Ժ���g�ٹٵȗl�������|ʡ�e�^(q��)��Ժ���g�ٹ�ٺ�l������1921��7��8��˾�����C�С��|ʡ�e�^(q��)��Ժ���a�W�����g�ٽ��NҎ(gu��)�t����1922��2��20��˾�����C�С��|ʡ�e�^(q��)��˾�����߷�Ժ��ӛ�ٔ�ٺ���¡���1922��2��24��˾�����C�С��|ʡ�e�^(q��)��Ժ�аl(f��)����ԇ�����³̡����|ʡ�e�^(q��)��Ժ�аl(f��)����ԇ�³�ʩ�м��t���ȡ��������ƶ�Ҏ(gu��)�����ˆT�����Կ������e��Ժ�ġ��طN˾���ˆT����������������

��һ���|ʡ�e�^(q��)��Ժ���طN˾���ˆT��εėl���ͳ�������w�F(xi��n)�ˌ��طN˾���ˆT�Č��I(y��)��Ҫ��1920��10�£�˾������|ʡ�e�^(q��)��Ժ��Ό�����S�����Č��T�˲ţ��ƶ����C���ˡ�����طN˾���ˆTί�T���³̡�16�l���ėl���Ͽ����طN˾���ˆT��(y��ng)����Ϥ���ġ��н�����(w��)��(j��ng)ͨ�^˾���ٿ�ԇ�����з��ɽ���������˾���ˆT���W������(j��ng)��nj�������c���طN˾���ˆT��ε�ǰ��l���飺

��1����Ϥ������Σ�ͨ�Է�����ږ|ʡ�k��������(w��)���������ߣ�

��2����ͨ����Z�����ֶ���˾���ٿ�ԇ��Б�(y��ng)˾���ٿ�ԇ֮�Y���ߣ�

��3���ښW��������W��ߵȌ��T�WУ����֮�W���Ю��I(y��)�C���ߡ�

�ڷ��������W������(j��ng)Ʒ�з�����Y��l��Ҫ���ǰ���£��طN˾���ˆT��Ҫͨ�^�P���Ϳ�ԇ���쑪(y��ng)׃�������\��֪�R���������P����Ŀ�������F(xi��n)�������ɡ����̷��������V�A���������V�A�����P(gu��n)��˾��֮�F(xi��n)�з������ԇ���Ŀ�Ŀ�;��w��(n��i)�ݡ���ί�T�L�R�r��֮�������漰�����r�ͽ�����(w��)�ȃ�(n��i)�ݡ�

�P��ͨ�^���|ʡ�e�^(q��)��Ժ�����M�б����{(di��o)��y(t��ng)Ӌ�l(f��)�F(xi��n)��������50%���ˆT���Ї��ⷨ�W��W��(j��ng)�v������50%���ˆT�����^����(n��i)���W���I(y��)���������µ�ƽ�����g��40�q���ң���С��33�q������45�q����ֵ�����Д����c������ʢ�r�ڣ������d�L��ͥ�L�����µČ��I(y��)��ˮƽ�ߣ��б�����(zh��)���������������I(y��)�B(t��i)�Ⱥ͇������ճ�����I(y��)������rý�w�u�r�������d��(w��)�������C�����`�ƙz�ˆT���k���̰�������������ط������ݛՓ֮ٝͬ�������������١���ӛ�١����g�������e�����������ݣ����m(x��)������Зl���ɡ������I���r��߀�ԡ���z����������ݡ�����}�M���^�����1923��|ʡ�e�^(q��)��Ժ�����������11�˷քe�@���^���|(zh��)��?w��)º��y�|(zh��)��?w��)µ������Ϊ����f���˖|ʡ�e�^(q��)��Ժ���طN˾���ˆT���I(y��)�ԘO����

�ڶ����|ʡ�e�^(q��)��Ժ�ˆT�Rȫ���ɣ��������^�߱�����˾���o���ˆT���w�F(xi��n)��˾���پ�Ӣ���l(f��)չ����������1922��������|ʡ�e�^(q��)��Ժ���£������ߵȌ��Џd���ط����Џd�͵ط���ͥ����31�ˣ�����˾���o���ˆT121�ˣ������˔�(sh��)�sռ��Ժ��?c��)˔?sh��)��1/5��˾���o���ˆTռ���h����������ʽ��Ժ��������һ���Ե���(w��)�н�Ó�������Ķ���ߘI(y��)��(w��)ˮƽ������Ч�ʺ͌����|(zh��)�������⣬�|ʡ�e�^(q��)��Ժ˾����нٺ�H�ߣ�߀�ṩ�T�����ᡢ���M��܇Ʊ�ȸ�����

����(j��)1920����ӆ�ġ�˾���ٹ�ٺ�l����Ҏ(gu��)�������ط�֮�ߵȌ��Џd�d�L�������弉������һ��ٺ�����ߵȌ��Џd���¡��]��ʮ�������]��һ��ٺ�������ط�֮�ط����Џd�d�L���]�ΰ˼������]��һ��ٺ�����ط����Џd���¡��]��ʮ�ļ������]������ٺ����������(j��)1922�꡶�|ʡ�e�^(q��)��˾�����߷�Ժ��ӛ�ٔ�ٺ���¡���Ҏ(gu��)�����|ʡ�e�^(q��)��Ժ�ߵȌ��Џd�d�L����������������һ��ٺ�����ߵȌ��Џd���¡��]���弉�����]��һ��ٺ�����|ʡ�e�^(q��)��Ժ�ط����Џd�d�L���]��һ���������ļ�ٺ�����ط����Џd���¡��]�����������]�ζ���ٺ�����|ʡ�e�^(q��)��Ժ�ط����Џd�ڶ���ͥ���º䌚����ٺ340Ԫ����ͬ�r�������ط����Џd������ٺ��һ�����|ʡ�e�^(q��)��Ժ˾�������wٺ��ˮƽ�Ե��ھ��������h���ڸ��ط���

���������ږ|ʡ�e�^(q��)�������İ������к����������|(zh��)�����˱��C���ⰸ���������������Ժ���H���з��g�٣����ҡ�ί�þ�ͨ����֮����˞��J�h���{(di��o)��T���Ԃ���ԃ��������Ҏ(gu��)������������J�h�{(di��o)��T��˾�����������еę�(qu��n)����˾�����քe��1920��10��31�պ�1920��11��15���C���ˡ��|ʡ�e�^(q��)��Ժ����J�h�{(di��o)��T�������k���³̡�14�l�͡��|ʡ�e�^(q��)��Ժ����J�h�{(di��o)��T�k�¼������³�ʩ�м��t��11�l������(j��)�����³̺ͼ��t������������ٺ������F(xi��n)������Ɏ��߿������x������J�h�{(di��o)��T������J�h�{(di��o)��T��������؟��(qu��n)�ޣ������c�z��ٰ�����ԃ�������Ҋ���ę�(qu��n)������4�l�������S�r��醾��ڡ��ę�(qu��n)������5�l�����ڌ��Џd�L���ͥ�����J���Ҫ�ڷ�ͥ�qՓ�r���Wͥ����(qu��n)����6�l�������Wͥ���r�����ˡ��C�˻��b���˰l(f��)������(qu��n)����6�l�����ЛQǰ��Ժ������Wͥ����Ҋ��(qu��n)����7�l��������ϯ���h�Ʒ�Ժ�u�h����(qu��n)����7�l���������ᡢ�������bѺ����˕r���@��֪ͨ���������Ҋ����(qu��n)����8�l������ҕ��н������֮���������O(ji��n)�z����(qu��n)����9�l��������J�h�{(di��o)��T���������x��(w��)���������°�����֪Ϥ֮���εÈ��z��١����x��(w��)����10�l�������ء��رܡ��ƶȵ��x��(w��)����11�l��������J�h�{(di��o)��T������ԃ�ķ����������������֮��U�����ጣ�������T������ڽ�Ҏ(gu��)�ɣ�����³������ƶȡ�

���ϣ�����J�h�{(di��o)��T��ʲô�ӵİ������������Ҋ����ԓ������ʲô���}���������Ҋ�����ә�(qu��n)�������Ї��������У��@���J�h�{(di��o)��T�ƶȵ��P(gu��n)�I���e��Ժ���J�h�{(di��o)��T�ƶȕ��������ⰸ�����Љ���������������ˌ��н�(j��ng)�˽�������L�����T�����Ї���Ժ�������ⰸ���춨�˻��A(ch��)���|ʡ�e�^(q��)��Ժ����J�h�{(di��o)��T�ƶȌ��Ϻ��A���V�A���������a(ch��n)������ҪӰ푡���1921�귨��(qu��n)ӑՓί�T�����h�ϣ���B��������ջ��Ϻ�����������Ҋ�����͌������ҹ�����������Ϻ��̲������˻�ϰ�������Ҏ(gu��)�t�ݰ����о����������⼮˾���ˆT�����J�h��

����������V�A���ą^(q��)��ԇ�С��c���e������֮�a��

1920�꡶�ջ��Ж|·˾���ƶ�֮�R�r�k�����͡��|ʡ�e�^(q��)��Ժ���Ɨl�����У���Ҏ(gu��)���ԡ��|ʡ�F·�羀��������ݠ�͡��ط���ͥ�c�ط����Џd���O(sh��)����ͥ������һ�����ⰸ�����ߵȌ��Џd�����ڶ������ⰸ�����ļ��e��ݠ�⣬���]�о��w���_Ҏ(gu��)���|ʡ�e�^(q��)��Ժ�İ�����ݠ������1920��12��28��˾�������|ʡ�e�^(q��)���(n��i)�A���c�A�����A������(y��ng)�ɵط����z�ɏd��������ͬ�r�|ʡ�e�^(q��)��Ժ�С����I(l��ng)�²��Й�(qu��n)�������V�A���������(qu��n)����1921��2��14�ա��|ʡ�e�^(q��)���(n��i)�ط���ͥ�O(sh��)�õ��c�߹�ݠ�^(q��)��Ҏ(gu��)���˸��ط���ͥ�ĵ����ݠ������1921��5��26�գ�˾��������Mһ�����_�˟o�I(l��ng)�²��Й�(qu��n)���˵İ����ɖ|ʡ�e�^(q��)��?q��)��Џd�������o�I(l��ng)�²��Й�(qu��n)���˿ظ����I(l��ng)�²��Й�(qu��n)���˵İ������l�s�M���I(l��ng)�¹�ݠ���|ʡ�e�^(q��)��Ժ��ݠ��(qu��n)�����_�顰�F·���(n��i)���m���I(l��ng)�����ƶ����һ�����������°���������ݠ�����^�����r�ʔU��څ�ݣ��f���|ʡ�e�^(q��)��Ժ���\��Ч�����ã�չ�F(xi��n)���Ї���˾������(qu��n)��ͬ�rҲ����˖|ʡ�e�^(q��)�U�I(l��ng)�²��Й�(qu��n)���^�ɕr�ڵ����c��

����������^�аl(f��)չ���������������V�A���ݰ��������ս��b�����V�A�������³ɹ��Ļ��A(ch��)�ϣ��Ⱥ��C���ˡ������V�A�l�����͡������V�A�l�����������ږ|ʡ�e�^(q��)��ԇ�У��S������ȫ�������ڶ�S�����ˌ��V�A�����Ҫ��˜ʸߣ��V�A����˾����(qu��n)�ջغ�˾���ƶȽ���Ӱ��P(gu��n)ϵ�ش���ˣ��V�A�l�������ږ|ʡ�@һ���T������S�������e��Ժʩ�С�����������y(t��ng)�������ԣ�

�����V�A�����P(gu��n)ϵ���أ��F(xi��n)�ږ|ʡ��Ժ����(j��ng)�ջأ���S������У�......��(y��ng)�ʌ������V�A���ݰ��Ա������һ�����Ⱦ͖|ʡ�e��Ժ�^(q��)��ʩ��......

�������V�A�l�����������V�A�l�����ږ|ʡ�e�^(q��)��ԇ�õĽ�(j��ng)�鱱������˾���ƶȣ������dz�����ϵ�y(t��ng)�Ľ������ṩ����Ҫ���ա�1921��11��14�գ�����������������V�A���ݰ����������V�A���ݰ��������顶�����V�A�l�����������V�A�l����������ͬ�չ�����ʩ�Зl�������ɲ��V�A����Ч�������c�������ɵ�����������Ҏ(gu��)��������ϗl�����m�á�����1922��1��6�մy(t��ng)���ǰ�Hԇ���ږ|ʡ�e�^(q��)��ġ������V�A�l�����͡������V�A�l��������1922��7��1��ȫ��ʩ�С�

����ȫ�����������m�ã��|ʡ�e�^(q��)��Ժ߀�M���ˡ��e����������r�ڣ��V�A������(sh��)��������L����(zh��)���y�Ć��}�ӄ�����ˣ�˾�������{(di��o)������(zh��)�Ќ��H��r�Ļ��A(ch��)���ƶ��ˡ������V�A��(zh��)��Ҏ(gu��)�t��������ȫ���������Џd�k������(zh��)�а����ķ�������(j��)���|ʡ�e�^(q��)��Ժ����(j��)���������ЛQ��(zh��)�е���Ҫ���Ϊ��M���ˡ��|ʡ�e�^(q��)��Ժ�����V�A��(zh��)��Ҏ(gu��)�t�����ʈ�˾������1926��8��10���C�����ɞ顶�����V�A��(zh��)��Ҏ(gu��)�t����ġ��e���������|ʡ�e�^(q��)��Ժ�����V�A��(zh��)��Ҏ(gu��)�t����(chu��ng)���ԵؔU���������V�A��(zh��)���ˆT�ķ������ɡ������V�A��(zh��)��Ҏ(gu��)�t��Ҏ(gu��)��֮���аl(f��)�����U��顰��ӛ�١����g�١���(zh��)�ІT���аl(f��)����������˷�Ժ����(zh��)�е����w�\��Ч�ʡ����⣬����ǰ����Ժ�����f���Ĉ�(zh��)�І��}�����|ʡ�e�^(q��)��Ժ�����V�A��(zh��)��Ҏ(gu��)�t����5�l߀�����eҎ(gu��)���������r��������С����T֮�ЛQՈ���ƈ�(zh��)�Еr��횽�(j��ng)�Ї����Џd���ЛQ�S���(zh��)���ߞ��ޣ�ʼ���_ʼ���ƈ�(zh��)�С������C���Ї����c������g�V�A�����Ĺ�ƽ������

���ģ�������׃ͨ���Č�������(j��)

�|ʡ�e�^(q��)��Ժ�ڌ�����S�����r��������(j��)������ɡ����з�Ҏ(gu��)��˾����Ӗ(x��n)���˾�����`���������}���r��Ո˾����������Ժ����(j��ng)�؏�(f��)���ʺ�ᘌ��e�^(q��)�����c���ڌ�������(j��)�ό���׃ͨ�����a���r���w���ͳ��IJ��㡣

1.���°�����������ɞ�����˾����Ӗ(x��n)����a��

�Ė|ʡ�e�^(q��)��Ժ˾���n���е����°��������|ʡ�e�^(q��)��Ժ������S���°���������(j��)�������w����Ҫ��1912�꡶���������ɡ���1928�꡶���A����̷��������³�����Ҫ��1922�꡶�����V�A�l������1928�꡶���A��������V�A������1920�꡶���º��׳����Зl�������������·�Ҏ(gu��)����(j��)����1920�꡶���̘˜ʗl������1914�꡶���αI�\�����ȡ�

�eҪָ�����ǣ��|ʡ�e�^(q��)��Ժ���°���������Ҳ�в����m��������ɵ��������Ρ����磬�I�˰������m�á����αI�˷����������αI�˷���Ҏ(gu��)����һ��(j��ng)�ЛQ���̣����ϼ��˜ʺ��������(zh��)�ж��������V�����]�����������ЛQ�������V��Ȼ��(d��o)���⽻�¼����y����K�ջ����ⷨ��(qu��n)���|ʡ�e�^(q��)��ߵȌ��Џd��Ո˾������˾����Ӗ(x��n)������P(gu��n)���⣬�Ƒ�(y��ng)��ͨ�k�����MՈ�ú��������һ�������m��ԓ������ʾ���ᡣ�����磬���ڟo�I(l��ng)�²��Й�(qu��n)���������������̎�̆��}�����և��Ү��r�̷��яU�������ƶȣ�1920��12��˾�����ʈ�y(t��ng)�����������ه�δ�U�����̵İ���������̎�������̣����������ه��яU�����̵İ����t������̎����o��ͽ�̡���(y��ng)���϶����ǣ��ڮ��r����˾��ì�ܼ��ҵ���r�£��@һ̎��ԭ�t��һ���ĺ����ԡ���1923��|ʡ�e�^(q��)���������W(w��ng)���I�\��⡱���ΰ��[�����ږ|ʡ�e�^(q��)��ط����Џd�d�L�����Ո��˾����Ӗ(x��n)����U�o�I(l��ng)�²��Й�(qu��n)��������׃ͨ̎�P�k������韠������Ț��˰����ǵ�һ����̎����˱������̵İ�����ԓ��߀���l(f��)�ˮ��r���������P(gu��n)ע��

���w�ϣ��|ʡ�e�^(q��)��Ժͨ�^����׃ͨ���m��������ɡ����з�Ҏ(gu��)��˾����Ӗ(x��n)�����S���°�����������������p���̞�ԭ�t����������(j��)Ԕ�����ЛQ�����ɲ��֣��������y���}���r�ʈ�˾���������o�I(l��ng)�²��Й�(qu��n)���������ȡ��քe̎�̡�������̎���̡����w�F(xi��n)����������ȡ�ʾ�w�����֡����������đB(t��i)�ȡ�

2.���°�������������c�����˱������ɡ����T����

���^����S���°��������ġ�����׃ͨ���B(t��i)�ȣ��|ʡ�e�^(q��)��Ժ����S���°�������t�����خ����˵ġ�ƽ�ȡ������⡱������̎�֡��ș�(qu��n)�����Ė|ʡ�e�^(q��)��Ժ˾���n���е����°��������|ʡ�e�^(q��)��Ժ������S���°���������(j��)�Ļ���������Ҫ�ǡ�����F(xi��n)�����ɡ�������Ч���֡�1922�������V�A�l������1920�꡶���º��׳����Зl�����ȣ��������������P(gu��n)��Ҏ(gu��)߀��1914�꡶����ͨ��������˾�l������1922�꡶Ʊ��(j��)���ݰ��������Ӯa(ch��n)��ӛ�l�����ȡ�

�eҪָ�����ǣ�������S���������������ԣ��|ʡ�e�^(q��)��Ժ������S���°������Ԯ����˱������ɡ����T������(j��)�����磬1922������ʯ��韷�˹���z�ڰ����P(gu��n)���z��Ч�����J������������(j��)1918�꡶�����m�×l������21�l��1��z��֮����Ҫ����Ч�����������r�z����֮��������֮Ҏ(gu��)�������ա�������z�ڑ�(y��ng)�Ã��漈����������C�˃��������C���������z�ڕr���z���˾�����ˬ���X�����㣬��ʼ��Ч���������˳ʳ�֮�z�ڣ�ֻ��һ�漈�����m���z�����d�������C�ˣ����������C�˾������C�������z�ڕr�Ƿ�����ˬ���X�����㣬��K��Ժ�ЛQ�m���z���˱������J���z�ڟoЧ�����磬1922�ꪚ��������V����������Ʊ�����P(gu��n)����Ϣ���J�������ǰ��ն����g�������T�_��������������o����Ϣ����

����˾�����`��Ҳ����Ӱ��ش�����ⰸ�����|ʡ�e�^(q��)��Ժͨ���ʈ����Ժ������(j��)����Ժ�ķ����ጌ����������|ʡ�e�^(q��)��Ժ�ij�Ո߀��һ���̶����Ƅ���������P(gu��n)�����ƶȵİl(f��)չ��

���磬�|ʡ�e�^(q��)��Ժ������δ��ӛ���Ӯa(ch��n)�I�u����Ѻ�m������������(j��)1922�꡶���Ӯa(ch��n)��ӛ�l�����ɵ�ӛ�������x���|ʡ�e�^(q��)���(n��i)�������ӛ�H���������ˡ������Զ���(sh��)�˱��F(xi��n)�������o�ϸ𣬼�����ӛ���đB(t��i)�ȣ��|ʡ�e�^(q��)��Ժ���@����ʈ����Ժ���ڳ�Ո���з����˲��Ӯa(ch��n)��ӛ�ƶȵČ������x��Ҫ�����x֮���ף����h�����Ӯa(ch��n)��ӛ�l������5�l�Ğ顰�������О���в��Ӯa(ch��n)���(qu��n)֮�Æ�׃���������l����(y��ng)�е�ӛ֮��헣��ǽ�(j��ng)��ӛ����Ч����������Ժ��1926��11�����ʵ�ӛҪ�����xԭ�t�ږ|ʡ�e�^(q��)���(n��i)��ԇ�k�����|ʡ�e�^(q��)��Ժ���H����(j��)����Ժ��ጌ����˰�����ͬ�r߀�Ƅ��˲��Ӯa(ch��n)��ӛ�ƶȵİl(f��)չ��

���磬�|ʡ�e�^(q��)��Ժ�������t(y��)��؟�μm���J�������������t(y��)�ί������Į������t(y��)�������ǽ�(j��ng)���ʣ��o�ľ��Ρ�����r��Ҫ�õ������H��ͬ�⣬���������c���t(y��)�J֪���ڲ��1925��|ʡ�e�^(q��)��ߵȌ��Џd��Ո����Ժ���؟���J�����}���ʈ���Ќ�������һ���c���˽��ʕr�Ƿ�H�в��˕���ͬ�⣨Ը�������㣿�����������Ї����ɣ��Ї����������g������ˣ����������g���Ъ������ߕ���ͬ�⣨Ը����֮��(qu��n)����������δ�÷�֮ͬ�⣬���ڽ��ʕr�Ƿ��Й�(qu��n)���ߕ���ͬ�⣨Ը���������ģ����ޟo�˙�(qu��n)���t���ز����Ѹ�ٽ��ʶ�����ֲ��ڈ��r���t������k�������壩��С�����r�����H���ڈ��r���tĸ�H�Ƿ��Й�(qu��n)����С��֮���ʳ���Ը�������������_�����δ����֮�Ї�Ů�ӣ��Ƿ��Й�(qu��n)�����Լ�����Ư��Εr����Ը�������횸��H֮ͬ�⣿���ߣ������ܲ�����鲡�������ش��܂���Ѫ��֮�ذY�r���Ƿ�(y��ng)�û�����֮ͬ�ⷽ�c�ί��ȡ���������(n��i)�ݲ��H�漰�����t(y��)�����T����ײ�����ǬF(xi��n)�������P(gu��n)ϵ�����y(t��ng)�H���P(gu��n)ϵ��ͻ�ƣ�����Ժ�ڏ�(f��)�������_���t(y��)������ע���x��(w��)����ԭ�t�����J��Ů�������О������ͷ��ɵ�λ����˾�����`�Ĵ��M���t(y��)���p��؟�θ���������

���w�ϣ��|ʡ�e�^(q��)��Ժ���خ����˺��⣬���m���Ї����ɵ�ͬ�r���î����˱������ɺ����T���������}���r�ʈ����Ժ������Ժ��ጌ����ַ��ɗl�ĵ��IJ��H��˾�����`�е���Ҫ�^(q��)���ԇLԇ�����Ҟ��@Щ����Ҏ(gu��)����ȫ�����зe�������н�(j��ng)

�塢�Y(ji��)Փ�������Ї���ʽ��Ժ��������

һ�����ջ��Ж|·˾���ƶ�֮�R�r�k������؞���������˽����Ї���ʽ��Ժ�е�һ�����e��Ժ���Ľ��ƚv�̡��ĺ��^���桶�ջ��Ж|�F·˾���ƶ�֮�R�r�k�����_�����ջ��Ж|�F·˾����(qu��n)�Ŀ��w�������^���桶�|ʡ�e�^(q��)��Ժ���Ɨl�������_�˽����e��ԺҎ(gu��)�����ٵ��^����һϵ�нM�����˾���ٷ���V�A����ij��_���\�У��e��Ժ�������н��ƣ��ɞ�����Ї���ʽ��Ժ�������ߣ�������Ж|�F·˾����(qu��n)�ջصĚvʷ�΄�(w��)���Ƅ��˖|���^(q��)����ȫ�����ƽ������͇��H���IJ�����

��һ���|ʡ�e�^(q��)��Ժ���ջ����ⷨ��(qu��n)��������

�|ʡ�e�^(q��)��Ժ���O(sh��)����ֳ������^(q��)�����ⷨ��(qu��n)�ջ��~���ˡ���һ��������Ժ���O(sh��)��Ŀ���ǡ���(n��i)�Թ��҇�����(qu��n)�����Բ���������������(j��ng)�^��(chu��ng)�O(sh��)�C��(g��u)������ˆT�������ƶȳɞ��ˡ�Ҏ(gu��)ģ�^��(n��i)�؞���ٴ�������ҕ����Ժ�郞(y��u)������ʽ��Ժ�������ڳ�ꖴ�W�������uՓ���нo�衰���ˮ����Ҿ����ջ��I(l��ng)�²��Й�(qu��n)֮�������ĸ߶��u�r��������ջ����ⷨ��(qu��n)�M���з�Ժ���O(sh��)�����˘ӱ�������˾�������|ʡ�e�^(q��)��Ժ�O(sh��)��֮�u�r�����K�_�ջ�Ŀ�ģ���������ջ����ⷨ��(qu��n)֮��ʸ��Ɲ��־�ڴ��Ԟ����֮ǰ;�ҡ����|ʡ�e�^(q��)��Ժ�Ľ��ƌ��Ϻ��ջ�������ⷨ��(qu��n)��a(ch��n)������Ҫ��Ӱ푣��ı���������1921�귨��(qu��n)ӑՓί�T��ӑՓ���O(sh��)���e��ͥ�����Ϻ���������֮�k�������h�����Ϻ�����e��Ժ�����Ϻ��^(q��)��Ժ���������O(sh��)���˃�(n��i)�O(sh��)�z�����ķ�Ժ�M�����e��Ժ�Ľ�(j��ng)��e�ۡ��|ʡ�e�^(q��)��Ժ�ɞ�����r���ջ����ⷨ��(qu��n)�Є��з�Ժ�ĵ�һ�������ⴰ�ڡ���

�ڶ����|ʡ�e�^(q��)��Ժ����ʽ��Ժ���O(sh��)���_����

�|ʡ�e�^(q��)��Ժ�������˾�����ʽ��Ժ�����ĽM���ƶȺ�˾���ƶȡ����e��Ժ���{�������ʽ��Ժϵ�y(t��ng)���C����һϵ��Ҏ(gu��)�����ļ������F(xi��n)��������(chu��ng)���Ե�̽�����`���������^��ϵ�y(t��ng)����˾���M���\���C�ƣ��c�����T˾���������(qu��n)�����_���\�и���Ч���ƶ��ˡ��طN��Ρ�����нٺ�o�����طN˾���ˆT��鱣�ϙC�ƣ����F(xi��n)�˷�Ժ��(qu��n)�ĔU�������Й�(qu��n)��˾��������(qu��n)���z���(qu��n)������u�������@Щ���ǖ|ʡ�e�^(q��)��Ժ������ʽ��Ժ�ĵ��ʹ�����̽���Ԍ��`��

�������|ʡ�e�^(q��)��Ժ�Ƿ��ƽ������c���H�����Ƅ���

����ĩ���Ƹĸ��ԁ����҇��Ⱥ������T���������M������ƶȡ��|ʡ�e�^(q��)��Ժ�oՓ��˾���C��(g��u)���O(sh��)�á�˾���˲ŵ��x�ε��M���ƶȡ��V�A�ƶȡ���(zh��)���ƶȵĽ������ȷ�ӳ�ˮ��r�Ї�����ă�(n��i)��׃��ֳʬF(xi��n)�ˇ��H�������c���|ʡ�e�^(q��)��Ժ��������˾�������ǰ�أ���������˾�������Ӱ푣��|ʡ�e�^(q��)��Ժ�ķ��ƽ�����ˮƽ�h���������ط���ͨ�^�|ʡ�����Ȱl(f��)չ����һ���̶����Ƅ��˷��ƏĂ��y(t��ng)���������D(zhu��n)�ͺͰl(f��)չ�������M���ԡ�ͬ�r�������������Ļ��������b���^���У�ȫ���������������V�A�l�����������V�A�l�������·��ڴ�չ�_�^(q��)��ԇ���F(xi��n)�˱������c���H���ں��^���е��ƶ��{(di��o)ԇ��

���ģ��|ʡ�e�^(q��)��Ժ�����ⷨԺ���F·��Ժ��̽·��

�W��һֱ�J���҇��F·��Ժ��1954������K(li��n)ģʽ�����ģ���Ӌ����(j��ng)���r�ښvʷ�Įa(ch��n)����ǣ��ݚvʷ���l(f��)�F(xi��n)���K(li��n)�F·��Ժ��ģʽ�����F·�����^���н����F·����C��(g��u)��������ݠ�C��(g��u)�͌��T˾�����ЙC��(g��u)�Įa(ch��n)��F·��Ժ���ò������Ж|�F·˾����������ӡ�����ϣ��|ʡ�e�^(q��)��Ժ���Ї���һ�ν����F·�^(q��)��Č��T��Ժ��Ҳ�ǵ�һ�Ό��T�������ⰸ���Č��T��Ժ���@��һ�δ�đ�ćLԇ��Ҳ�ǟo�εćLԇ�����s�錣�T��Ժ���팣�I(y��)��͵İ����ṩ��˼�����g��Ҳ�鮔���ṩ�˚vʷ��Դ�ą�����

Ȼ�������Ҫ���^���J�R�����|ʡ�e�^(q��)��Ժ�Ľ���߀������һ���Ěvʷ�����ԡ���һ���ƶ��O(sh��)Ӌ�����R�r�ԡ��^���Ե����c���������ⰸ���(f��)�s�����ⷨ�ɛ_ͻ�^�࣬��(j��ng)�㣬߀���I(l��ng)�²��Й�(qu��n)�Ľ��憖�}���e��Ժ����֮�����]��Ԕ���ġ�ϵ�y(t��ng)���ƶ�Ҏ(gu��)�������ǡ�����ʯ�^�^�ӡ������R�r�Եġ���ᘌ��Ե��������M���{(di��o)�����a�䣬�mȻ��Q��ȼü֮����������һ���̶���ȱ��ϵ�y(t��ng)�ԺͿƌW�ԡ����������˾�������������ĵ����l(f��)չ�Q����˾��������Ч��Ƿ�ѡ�һ����f���^(q��)��İl(f��)չ���(y��ng)�����Ƚ���������ݠ�C��(g��u)�����ƶ����ɡ���(zh��)�з��ɣ������ڶ���I(l��ng)�²��Й�(qu��n)���N��������ؽ�轨���Զ���˞鱻������°�����˾����ݠ���|ʡ�e�^(q��)��Ժ���鼱�͟o��֮�����γ����e˾���^(q��)���ԓ�^(q��)���O(sh��)�ɞ������^(q��)���@�N�^(q��)�������l(f��)չ�������ԣ��Q����ԓ�^(q��)�����������������^�L�r�g��(n��i)�^��ԓ��Ժ���\�У��������o������ĬF(xi��n)��ͱ�¶������

�mȻ���T����ȱ�c����覲���褣����e��Ժ���Ľ��ƇLԇ�ǽ����ջ����ⷨ��(qu��n)����ʸ��������r����m(x��)���Ϻ��ȵؽ����e��Ժ�ṩ���ƽ�(j��ng)����Ҳ������Ї��������ⰸ���ṩ����Ҫ�Č��Ѕ�����