作者王力,南開大學周恩來政府管理學院講師,2022年于英國倫敦國王學院全球事務學院獲博士學位,2017年于中國人民大學公共管理學院行政管理專業獲碩士學位,主要研究方向為風險治理與應急管理、政府監管、環境政治與政策

Wang,L.,Demeritt, D., & Rothstein, H. (2022). “Carrying the black pot”: Food safety and risk in China’s reactive regulatory state. Regulation & Governance. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/rego.12467 (SSCI, Law Q1––11/152)

本刊物是規制與治理領域的國際旗艦期刊。

過去二十年來,國際上“更好監管”運動(better regulation movement)一直鼓勵各國政府采納“險基監管”(risk-based regulation)以提升監管治理的科學性、有效性、正當性和透明性。自發源于英美等盎格魯-薩克遜國家以來,該模式逐漸擴展到歐盟乃至OECD和部分發展中國家,被廣泛應用于核能安全、環境保護、食品安全、職業安全、醫療質量等多個監管領域。OECD更是將這一模式稱為“最佳實踐”(best practice)。該模式要求監管機構不僅將科學的風險評估——通常是對內在危害、暴露概率和脆弱性的分析和評價——作為監管決策的信息來源,更要作為優化資源配置的基礎性約束準則。這意味著監管機構既不應當也不能夠防控所有風險,而是需要設定明確的事先目標和“風險容量”(risk appetite),并依據風險分級序列成比例地配置資源或針對監管對象進行差異化的干預,以使風險在合理可行范圍內降到盡可能低。

險基監管的興起使得風險監管從“以風險為對象的監管”(regulation of risk)擴展到了“以風險為工具的監管”(regulation through risk)。同時,依照“風險”進行干預而非確保“安全”,也象征著監管治理范式的轉換,即國家從傾向于無條件擔負無限的保護責任到有條件地進行有限度的精準干預。該模式在各國被用作放松管制,降低行政負擔,優化資源配置,提升監管效能,并強化對執法者監督的工具。同時,監管機構也期望通過這一基于科學的風險治理框架,在消減威脅社會運行的風險(“第一序風險”)的同時,調整公眾的風險預期,減少監管活動對公眾壓力的政治性反應,并控制事后的問責風險(第二序風險)。

但是,以往關于險基監管的研究主要聚焦西方國家,更關注各國對該模式采納而缺乏對模式執行的深入分析。我們的研究以我國食品安全為例,通過對中央到地方各層級監管者和企業的深度訪談,以及我國三個地區四個基層監管所的案例研究,第一次對非西方世界應用險基監管進行了系統檢視。

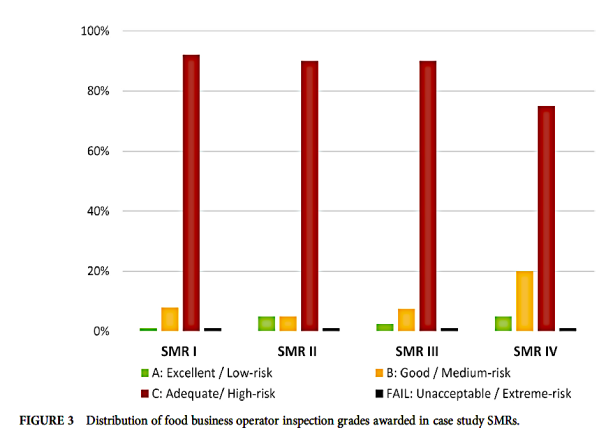

我們發現,在食品安全監管領域,中國比歐盟更早全面采納了該模式(將企業分成ABCD四級,并施加不同頻次的干預),但是其后20年間始終未能有效執行。其主要表現為基層監管者在風險打分評級中的“偏差常態化”(deviance normalisation) —— 很少給應當評為最高風險的對象據實評級,反而調低其風險級別為高風險(合格),和巡查中對風險評級結果的忽視乃至“逆向監管” (adverse regulation) —— 對于低風險對象進行高頻次監管而高風險對象低頻次監管。

我們提出,我國的治理觀念(國家深厚的父愛主義保護傳統)、治理機制(運動式執法作為競爭性的風險排序與資源分配機制)、問責設置(以結果/事故規模為依據)和行業性的風險分布結構(高風險主導的的普遍違規)塑造了這些監管現象。

具體而言,我們的研究顯示,基層監管者在風險打分評級中“偏差常態化”的原因有三。第一,基層監管者認為當前我國正處于“社會主義初級階段”,在有限的經濟社會條件下,普遍的高風險難以規避(如原圖Figure 3中紅色柱狀顯示)。第二,給應當評為最高風險的對象據實評級會直接導致對監管對象的處罰甚至關停,但在監管對象普遍違法的情境下“法難以責眾”,基層監管者很難執行處罰。第三,“史上最嚴食安法”彰顯了國家對食品安全風險的“零容忍”,但也因其設定的高起罰點而削弱了基層的處罰自主性。基層監管者實際只有“大炮”而無“大棒”。而當監管者考慮使用“大炮”時,中小食品經營者作為弱勢社會群體所關聯的社會穩定風險又會使監管者“投鼠忌器”。故而,監管者只能將大部分本應評為最高風險的企業評為合格。

基層監管者在巡查中忽視評級結果乃至進行“逆向監管”的原因也有三個方面。第一,為回應輿情而發起的自上而下的大范圍專項行動經常擾亂基層監管所根據轄區具體風險評級制定的巡查規劃,導致資源擠占難以進行必要巡查,或者被迫進行大量無針對性、重復的巡查。第二,以緩解資源緊張為目的的風險分級規定在實踐中因為高風險占比太大(如原圖Figure 3中紅色柱狀顯示)、資源需求太大,反而容易導致資源緊張,難以落實。第三,更為重要的是,監管效能和問責設置約束使得基層監管者傾向于認為多巡查低風險對象比高風險對象更有價值。就監管效能而言,低風險多為大型經營者,高風險多為小型經營者,大型比小型經營者合規意愿更高,因而監管者認為其多干預低風險對象更加容易取得實效。就問責設置而言,基層監管實行結果導向(主要依據是事故規模)而非程序導向的嚴格問責,在缺乏盡職免責保護的情境下,基層監管人員更傾向多監管大型經營者(通常為低風險)以防范因重大事故、重大輿情引發的嚴厲問責,而對于點多分散的小型經營者,即便其通常為高風險,監管人員也僅僅進行低頻次監管。

基于以上發現,我們提出險基監管并非無條件適用,而是以良好的行業“風險分布結構”為前提。我們創新地區分了理想的風險分布結構(如原圖Figure 4中左側α正金字塔分布)和非理想的風險分布結構(如原圖Figure 4中右側β倒金字塔分布),并提出在非理想的風險分布結構下,險基監管將強化而非緩解資源緊張。

我們還從觀念和風格兩方面提出了中國反應性的監管路徑(reactive regulatory approach),并將其與理想化的險基監管模式(idealized risk-based regulatory approach)進行了對比,提出我國反應性的監管路徑抑制了險基監管模式的執行。

表2 (原文排序)反應性的監管路徑:與理想化的險基監管模式對比

理想化的險基監管模式 | 反應式監管路徑 | |

觀念 | 優化社會成本和收益 | 保障社會穩定和國家合法性 |

限制國家對個體權利干預 | 滿足公眾需求并提供保護 | |

風格 | 易接受權衡取舍并容忍負面 結果 | 難公開接受權衡取舍并容忍負面結果 |

穩定、審慎、預期性的 | 變動、臨時性、反應性的 | |

技治主義的、程序化的 | 政治性的、結果導向的 |

我們的研究表明,險基監管的普適性并非不言自明,引入該模式應當審慎,并需要考慮潛在制度條件約束(問責、風險排序和分配機制)和風險分布結構約束。同時,我們的研究也揭示出國家治理傳統,特別是我國風險文化對風險治理的挑戰,從而有利于從風險角度理解我國國家和社會關系。最后,我們的研究也提供了風險治理的“觀念-機制-行為(風險選擇)”框架和“反應式監管路徑”,為理解風險治理提供了分析工具和參照系。

就實踐而言,我國于2021年與世界銀行簽署了價值四億美元的貸款項目,支持我國食品安全領域的險基監管模式建設。我們的研究有助于為這一項目的實施提供參考。

因本文的貢獻,第一作者王力獲得了在荷蘭阿姆斯特丹大學召開的ComplianceNet 2022年年會唯一的青年論文獎(Junior Paper Award)。