方興東

方興東,浙江大學傳媒與國際文化學院特聘教授,浙江大學社會治理研究院首席專家,中國互聯(lián)網(wǎng)協(xié)會研究中心執(zhí)行主任。北京市宣傳思想文化系統(tǒng)“四個一批”人才,浙江省萬人計劃文科領軍人才。完成互聯(lián)網(wǎng)相關(guān)的國家和省部級項目50多項。國家社科基金重大項目《全球互聯(lián)網(wǎng)50年發(fā)展歷程、規(guī)律和趨勢的口述史研究》項目首席專家。清華大學新聞傳播學博士,浙江大學和國家信息中心博士后。全球“互聯(lián)網(wǎng)口述歷史”(OHI)項目發(fā)起人,互聯(lián)網(wǎng)實驗室創(chuàng)始人兼主任,博客中國創(chuàng)始人。全程參與、見證并追蹤研究中國互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展歷程。

主要研究領域包括新媒體傳播、互聯(lián)網(wǎng)歷史與文化、數(shù)字治理與數(shù)字經(jīng)濟等。至今撰寫相關(guān)文章1000余萬字,發(fā)表核心期刊論文70余篇,其中7篇《新華文摘》全文轉(zhuǎn)載。出版《IT史記》和《互聯(lián)網(wǎng)口述歷史系列叢書》等互聯(lián)網(wǎng)相關(guān)著作30部,其中1999年出版的《起來——挑戰(zhàn)微軟霸權(quán)》成為唯一一本入選“對中國人影響最大的20世紀100本書籍”的IT類書籍。

“互聯(lián)互通”解析與治理——歷史維度與全球視野透視中國互聯(lián)網(wǎng)深層次的問題與對策

核心提示

互聯(lián)網(wǎng)生而互聯(lián),“互聯(lián)互通”是互聯(lián)網(wǎng)的生命線,如今,隨著超級平臺和地緣政治的崛起,無論是中國還是全球,“互聯(lián)互通”正成為互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展的最大威脅。確保互聯(lián)網(wǎng)“互聯(lián)互通”的體系性治理機制的重構(gòu)已迫在眉睫。但新形勢下,“互聯(lián)互通”問題一直缺乏系統(tǒng)性的知識體系和基于學理的理論支撐。“互聯(lián)互通”問題源自電信行業(yè),在互聯(lián)網(wǎng)領域進一步演進和深化,更具有隱蔽性、復雜性和綜合性。透視“互聯(lián)互通”問題的本質(zhì),我們既需要深入百年通信行業(yè)演進的歷程,也需要深入互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)架構(gòu)之中,還需要從法律法規(guī)的視角分析其中的利益、危害和對策,更需要站在全球地緣政治新的維度和態(tài)勢下,深刻把握“互聯(lián)互通”新形勢,了解“互聯(lián)互通”內(nèi)在規(guī)律和運作機制。技術(shù)和業(yè)務層面的“互聯(lián)互通”本質(zhì)上是治理制度層面的“互聯(lián)互通”。技術(shù)和制度的“互聯(lián)互通”締造了互聯(lián)網(wǎng),也定義了人類未來的數(shù)字時代。面對新形勢下越來越嚴峻的挑戰(zhàn),我們需要結(jié)合中國發(fā)展的現(xiàn)實與未來走向全球的戰(zhàn)略,提出行之有效的對策建議,為人類網(wǎng)絡命運共同體賦予中國的價值觀。“互聯(lián)互通”問題的有效解決,有賴于全球數(shù)字治理新的范式轉(zhuǎn)變和制度創(chuàng)新。中國完全可以發(fā)揮我們的制度優(yōu)勢,有所作為。

內(nèi)容精選

一、“互聯(lián)互通”——中國互聯(lián)網(wǎng)深層次問題期待破冰

互聯(lián),既是技術(shù)和信息的天性,更是人類的天性。因此,可以說,人類的歷史就是一部“互聯(lián)互通”的歷史。“互聯(lián)互通”為人類文明的發(fā)展提供動力。廣義上,如麥克尼爾(JohnR.McNeill)在其著作«人類之網(wǎng)»中所言,“互聯(lián)互通”是人類交往的網(wǎng)。在國際關(guān)系(秩序)維度,“互聯(lián)互通”作為一種策略,它維持著國際體系內(nèi)部的互動網(wǎng)絡,在保證現(xiàn)有秩序框架的同時,也改變著體系自身,推動世界向更加復雜的全球體系演進,并且“互聯(lián)互通”具有相較于政治意識形態(tài)更強大的力量。作為一種方式方法,“互聯(lián)互通”不僅塑造了行為體與國際秩序的形態(tài),還逐漸成為全球共同的發(fā)展趨勢,且釋放出更大的活力。

現(xiàn)代通信網(wǎng)絡和媒體傳播網(wǎng)絡的發(fā)展,使得人類的“互聯(lián)互通”得以克服時間和空間的限制。尤其是,隨著互聯(lián)網(wǎng)的崛起,全球范圍實時互動的“地球村”逐漸成為現(xiàn)實,也成為人類社會、生活、經(jīng)濟、政治和文化的全新基礎設施。“互聯(lián)互通”是所有網(wǎng)絡(network)行業(yè)的特點,特別是電信行業(yè)。在電信領域,“互聯(lián)互通”是指運營商的網(wǎng)絡與不屬于該網(wǎng)絡的設備或設施之間的物理連接。該術(shù)語可指運營商的設施與其客戶的設備之間的連接,或兩個或多個運營商之間的連接。“網(wǎng)絡中立”概念的確立者、哥倫比亞大學法學院教授吳修銘(TimWu)在Slate上寫道:“我們最終所面臨的問題是亞當斯密曾經(jīng)面臨的,即在那些所謂‘載體’或者說是基礎建設——道路、溝渠、電纜、鐵路和互聯(lián)網(wǎng)中,應該有著特殊的運行原則嗎?自從17世紀以來,我們就強烈地認同一個觀點,即基本的交通和通訊網(wǎng)絡應該屬于公眾利益范圍內(nèi),而不得對個體有所差別,因為有太多的東西依靠于此,它催化整個產(chǎn)業(yè)。只要你還是認為互聯(lián)網(wǎng)更像是一個高速公路而不是快餐店,它就應該在它所負載的東西上保持中立。”

隨著市場經(jīng)濟、主權(quán)國家和地緣政治的強勢崛起,商業(yè)邏輯和政治邏輯,既對“互聯(lián)互通”促成了強大的推進,同時也構(gòu)成了極大的威脅。如何平衡和駕馭這對矛盾,成為世界各國,甚至全球治理的核心問題之一。丹·席勒(DanSchiller)在《信息資本主義的興起與擴張:網(wǎng)絡與尼克松時代》中對電信史的研究表明,現(xiàn)代社會的信息通訊網(wǎng)絡一直存在兩副相互矛盾的歷史面孔:它既承載著眾多知識分子關(guān)于“互聯(lián)互通”、協(xié)同共進、自由交往的大同,也著實充當著統(tǒng)治、支配、殖民和剝削的強力工具。在漫長的現(xiàn)代化歷程中,從郵政、鐵路、電報電話到互聯(lián)網(wǎng),這些凝結(jié)著各種復雜生產(chǎn)關(guān)系和權(quán)力要素的物質(zhì)實體,不斷引發(fā)各種政治力量在世界舞臺上競相追逐。孫興杰(2019)認為“互聯(lián)互通”可以分為價值型“互聯(lián)互通”與功能型“互聯(lián)互通”。其中,功能型“互聯(lián)互通”主要來自交通、通訊等技術(shù)進步推動之“互聯(lián)互通”水平的提升;價值型“互聯(lián)互通”主要是交易網(wǎng)絡的構(gòu)建、文化與認同的交流。“互聯(lián)互通”既界定了邊界,同時也在改變邊界。互聯(lián)網(wǎng)不僅改變了世界政治運行的邏輯,也改變著人類的日常生活方式,同時,“互聯(lián)互通”也從最初的電信網(wǎng)絡延伸到國際關(guān)系領域。在歐亞“互聯(lián)互通”戰(zhàn)略的核心政策中,網(wǎng)絡聯(lián)通被認為是發(fā)展數(shù)字經(jīng)濟的重要支撐。

2021年7月14日,據(jù)外媒報道,阿里和騰訊正考慮逐步互相開放生態(tài)系統(tǒng)。一石激起千層浪,標志著中國互聯(lián)網(wǎng)反壟斷開始逐漸進入深水區(qū),也因此揭開了中國互聯(lián)網(wǎng)長期隱秘的一角。23日,工業(yè)和信息化部召開互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)專項整治行動動員部署電視電話會議,正式啟動為期半年的專項整治行動。旨在引導形成開放互通、安全有序的市場環(huán)境,推動行業(yè)規(guī)范健康高質(zhì)量發(fā)展。聚焦擾亂市場秩序、侵害用戶權(quán)益、威脅數(shù)據(jù)安全、違反資源和資質(zhì)管理規(guī)定等四方面8類問題,涉及22個具體場景。在擾亂市場秩序方面,重點就是整治惡意屏蔽網(wǎng)址鏈接和干擾其他企業(yè)產(chǎn)品或服務運行等“互聯(lián)互通”問題,包括無正當理由限制其他網(wǎng)址鏈接的正常訪問、實施歧視性屏蔽措施等場景。

可以說,這是中國1994年接入全球互聯(lián)網(wǎng)以來,主管部門第一次全面針對互聯(lián)網(wǎng)領域“互聯(lián)互通”展開監(jiān)管行動。沉疴已久的中國互聯(lián)網(wǎng)“互聯(lián)互通”問題,涉及十億網(wǎng)民的切身利益,觸及整個產(chǎn)業(yè)的游戲規(guī)則和健康狀況,甚至在過去十年定義了中國互聯(lián)網(wǎng)的特色和基本格局。因為“互聯(lián)互通”造成的各種不正常現(xiàn)象,事實上為中國互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展造成了巨大的負外部性。數(shù)據(jù)壟斷、封禁、站隊、陣營、用戶鎖定等很多違背互聯(lián)網(wǎng)規(guī)范和互聯(lián)網(wǎng)精神的行為大行其道,扭曲了整個市場的競爭環(huán)境。隨著反壟斷的深入,這一問題終于開始破冰!互聯(lián)網(wǎng)平臺之間無選擇、無歧視、無差別、無條件的開放與互聯(lián),本來就應該是互聯(lián)網(wǎng)業(yè)界的常態(tài)。但是,隨著超級平臺的崛起和資本無序擴張的加劇,形勢逐漸惡化。“互聯(lián)互通”問題,不如“二選一”、大數(shù)據(jù)殺熟、算法歧視等明顯,具有長期性、復雜性和國際性等特點。可以說,“互聯(lián)互通”問題能否根治,是這一輪中國反壟斷浪潮效果的一塊試金石。

針對“互聯(lián)互通”的治理,不僅僅維護中國互聯(lián)網(wǎng)健康發(fā)展環(huán)境的需要,更是中國互聯(lián)網(wǎng)走向全球,為人類網(wǎng)絡命運共同體展示中國價值觀的必由之路。治理“互聯(lián)互通”,堪稱老問題的新破冰之舉。“互聯(lián)互通”亟需技術(shù)、產(chǎn)業(yè)和法律等領域的理論支撐,需要互聯(lián)網(wǎng)時代數(shù)字治理更全面的知識體系。

二、“互聯(lián)互通”概念、演進與內(nèi)涵解析

“互聯(lián)互通”(interconnection)是現(xiàn)代通信市場的基本準則之一,演進歷史達百年以上。維基百科相關(guān)詞條認為,在電信領域,“互聯(lián)互通”是指一個運營商的網(wǎng)絡與不屬于該網(wǎng)絡的設備或設施的物理連接。這個術(shù)語可以指運營商的設施與客戶的設備之間的連接,或兩個或更多的運營商之間的連接。在美國監(jiān)管法中,“互聯(lián)互通”被具體定義為(47C.F.R.51.5):“兩個或更多的網(wǎng)絡連接起來,相互交換流量”。監(jiān)管機構(gòu)用來在電信市場引入競爭47的主要工具之一,是對占主導地位的運營商施加強制“互聯(lián)互通”要求。到20世紀,隨著電話網(wǎng)絡的普及與確立,“互聯(lián)互通”內(nèi)涵和邊界逐漸明晰。但是,隨著互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展,“互聯(lián)互通”開始被賦予全新的內(nèi)涵,使得這個概念更加復雜、模糊和寬泛。即便如此,系統(tǒng)回顧通信行業(yè)“互聯(lián)互通”的演進歷程,對我們理解其內(nèi)涵和特性大有裨益。

“互聯(lián)互通”與開放性、互操作性、端對端透明等概念內(nèi)涵相近,但是起源與演進歷程更加悠久,更具有普遍性意義。“互聯(lián)互通”最早可以追溯到電報行業(yè)的發(fā)展。19世紀中期,隨著電報業(yè)務的爆發(fā),越來越多國家簽訂雙邊互聯(lián)協(xié)議,而不同的密碼使用規(guī)則、不同的法規(guī)引起的矛盾也越演越烈。為了更好解決“互聯(lián)互通”問題,1865年國際電報聯(lián)盟成立。此時,各式各樣的密碼流通冊子在不同行業(yè)間流通。國際電報聯(lián)盟則扮演了今天國際互聯(lián)網(wǎng)協(xié)會、國際互聯(lián)網(wǎng)治理聯(lián)盟等組織的職能,負責制定規(guī)則、執(zhí)行監(jiān)管。維多利亞時期的組織只是改了一下名字,就變成如今互聯(lián)網(wǎng)時代全球調(diào)制解調(diào)器使用協(xié)議的組織,即1865年成立的組織——國際電報聯(lián)盟(International Telegraph Union),也正是今天國際電信聯(lián)盟(International Telecommunication Union)的前身。

當然,真正給通信行業(yè)賦予明確的“互聯(lián)互通”職責,還是美國政府。美國«1934年通信法案»(Communication Act of 1934)第201(a)節(jié)明確提出了“互聯(lián)互通”要求,前提是聯(lián)邦通信委員會認為“為了公眾利益,此類行動是必要的或可取的”。即便如此,在貝爾系統(tǒng)的壟斷下,貝爾系統(tǒng)掌控電話,依然無法互聯(lián)互通,無論是單獨的電話(或其他終端設備)還是其他網(wǎng)絡;一個流行的說法是“貝爾媽媽(Ma Bell)通過你的電話擁有你”。這種情況在1956年具有里程碑意義的Hush-A-Phone訴美國案中開始改變,該案允許一些非貝爾公司擁有的設備連接到網(wǎng)絡上,隨后的一些其他案件、監(jiān)管決定和立法導致了美國長途電話行業(yè)從壟斷到競爭的轉(zhuǎn)變。1968年FCC的Carterfone決定進一步改變了這一狀況,該決定要求貝爾系統(tǒng)的公司允許無線電話運營商進行互聯(lián)互通。今天,在美國和世界大部分地區(qū),用于互聯(lián)互通的標準電連接器是注冊插孔系列標準,特別是RJ11。這是貝爾系統(tǒng)在20世紀70年代根據(jù)1976年FCC的命令推出的。之后,在全球范圍內(nèi)得到普及,并成為事實上的國際標準。更具有電信行業(yè)奠基性和全球標桿意義的是美國«1996年電信法案»(Telecommunications Act of 1996)。該電信法規(guī)定:任何電信運營商如果請求將其設備或設施與市話電信交換運營商的網(wǎng)絡進行網(wǎng)間互聯(lián),則該市話電信交換運營商必須為該電信運營商提供符合下列用途的網(wǎng)間互聯(lián)業(yè)務:為傳輸電話交換業(yè)務和電信交換接入,或為電話交換業(yè)務和電信交換接入提供信道路由;在該市話電信交換運營商網(wǎng)絡內(nèi)技術(shù)可行的任何一個接入點之上;該網(wǎng)間互聯(lián)服務在質(zhì)量上不得低于其為自己或任何附屬公司、關(guān)聯(lián)公司或其他任何第三方所提供的同類網(wǎng)間互聯(lián)業(yè)務;其價格和條件應是公正、合理和非歧視的。美國電信法關(guān)于網(wǎng)間互聯(lián)的內(nèi)容,正是WTO«電信管制參考文件»關(guān)于互聯(lián)要求的模板,也成為了世界各國的制度樣板。

《中華人民共和國電信條例》(2000年)第17條規(guī)定,電信網(wǎng)之間應當按照技術(shù)可行、經(jīng)濟合理、公平公正、相互配合的原則,實現(xiàn)“互聯(lián)互通”。主導的電信業(yè)務經(jīng)營者不得拒絕其他電信業(yè)務經(jīng)營者和專用網(wǎng)運營單位提出的“互聯(lián)互通”要求。此外,第70條還規(guī)定了對擅自中斷網(wǎng)間“互聯(lián)互通”或者接入服務的行為的處罰。信息產(chǎn)業(yè)部還會同有關(guān)部門對在“互聯(lián)互通”中人為破壞電信設施的行為進行了有關(guān)司法解釋,可套用相關(guān)刑法定罪。

在當代,“互聯(lián)互通”通常被視為一種IT戰(zhàn)略。國際電信聯(lián)盟(ITU)將“互聯(lián)互通”定義為“網(wǎng)絡運營商之間的一套法律規(guī)則、技術(shù)和操作安排,使連接到一個網(wǎng)絡的客戶能夠與另一個網(wǎng)絡的客戶進行通信”。世界銀行將其定義為“同一企業(yè)或不同企業(yè)使用的公共電子通信網(wǎng)絡的物理和邏輯連接,以允許一個企業(yè)的用戶與同一企業(yè)或另一企業(yè)的用戶通信,或訪問有關(guān)各方或其他各方提供的服務有權(quán)訪問網(wǎng)絡的人”。在美國監(jiān)管法中,“互聯(lián)互通”明確定義為“連接兩個或多個網(wǎng)絡以相互交換流量”。互聯(lián)網(wǎng)運營商和企業(yè)之間許多重要的沖突,實際上是“互聯(lián)互通”的沖突,具體表現(xiàn)為是否允許“互聯(lián)互通”的門檻問題,抑或是在“互聯(lián)互通”的條款和條件上。其中,互聯(lián)費用的確定是一個具有重要經(jīng)濟意義的問題。在許多國家(如澳大利亞、英國),電信供應商之間的互聯(lián)費用由特定行業(yè)的監(jiān)管機構(gòu)確定。

監(jiān)管機構(gòu)在電信市場引入競爭的主要工具之一是對主要(本地交換)運營商施加“互聯(lián)互通”要求。在美國,貝爾系統(tǒng)壟斷法(Bell System monopoly)不允許其他終端或其他網(wǎng)絡的互聯(lián)。以往美國聯(lián)邦通信委員會(FCC)也普遍認為,“互聯(lián)互通”的要求是不必要的,它與互聯(lián)網(wǎng)“不受監(jiān)管”的性質(zhì)背道而馳。盡管如此,仍有大量法律條規(guī)要求傳統(tǒng)電話公司與互聯(lián)網(wǎng)運營商的互聯(lián),正是這一法律體系使互聯(lián)網(wǎng)的市場化初見成效。

美國《1996年電信法案》明確規(guī)定:“每個電信運營商都有義務與其他電信運營商的設施和設備直接或間接互聯(lián),以及關(guān)于電信運營商和本地交換運營商之間互聯(lián)協(xié)議談判的詳細規(guī)定。然而,這些互聯(lián)要求事實上并不適用于互聯(lián)網(wǎng)運營商,美國聯(lián)邦通信委員會將互聯(lián)網(wǎng)運營商視為提供“信息服務”而非“電信服務”。信息服務可能涉及電信業(yè)務,它本身不是電信服務,因為它還包括信息處理或存儲信息的轉(zhuǎn)發(fā)或檢索。由于法案的互聯(lián)要求并不直接適用于互聯(lián)網(wǎng)運營商。因此,除了反壟斷法之外,這些運營商沒有法律依據(jù)要求相互互聯(lián)。盡管通信法案并未就互聯(lián)網(wǎng)運營商之間要求相互互聯(lián)提供依據(jù),但一系列條例確實通過要求互聯(lián)網(wǎng)運營商與一些電信運營商之間的互聯(lián)來擴大互聯(lián)網(wǎng)運營商的范圍。

20世紀90年代,F(xiàn)CC頒布了開放網(wǎng)絡架構(gòu)(ONA)和相對有效的互聯(lián)(CEI)規(guī)則,要求本地交換運營商(ILECs)必須向信息服務提供商提供“一籃子”電信服務,并確保了與信息服務一起使用的電信服務可供其他信息服務提供商使用。在存在網(wǎng)絡效應的情況下,降低進入壁壘的一種方式是互聯(lián)技術(shù)或要求。通過這種方式,新的(或更小的)公司可以連接到現(xiàn)有的安裝基礎(installed base)。因此,從《1934年通信法案》到《1996年電信法案》一直包括互聯(lián)要求。歐洲電信市場的競爭也愈發(fā)激烈,典型的是主導型固話公司與移動運營商之間的競爭。各國普遍采取一種混合模式,即預先選定運營商,按主導型運營商對批發(fā)線路、寬帶和本地回路進行拆分,以及徹底開放基礎設施方面的競爭。

三、互聯(lián)網(wǎng)領域“互聯(lián)互通”的特性與類型

互聯(lián)網(wǎng)領域的“互聯(lián)互通”與電信行業(yè)的“互聯(lián)互通”唇齒相依,密不可分,但是又有所不同。要明晰其中的差異,我們需要回到互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)典的“五層體系結(jié)構(gòu)”模型,自下而上,分別是物理層、數(shù)據(jù)鏈路層、網(wǎng)絡層、傳輸層和應用層。網(wǎng)絡分層后,每一層都工作著不同的協(xié)議和實際的物理設備,下一層為上一層提供服務,上層的實現(xiàn)無需考慮下層的細節(jié),相同層級之間進行相互通信。

互聯(lián)網(wǎng)的信息傳輸建構(gòu)在通信網(wǎng)絡之上。如圖1所示,傳統(tǒng)通信行業(yè)主要完成物理層、數(shù)據(jù)鏈路層、網(wǎng)絡層和傳輸層等下面1-4層的工作,而我們熟悉的,尤其是網(wǎng)民直接打交道的各種互聯(lián)網(wǎng)應用主要處于應用層。所以,互聯(lián)網(wǎng)領域的“互聯(lián)互通”是以電信行業(yè)的“互聯(lián)互通”為基礎的。但是,互聯(lián)網(wǎng)領域的“互聯(lián)互通”又有著自己鮮明的特點,與電信領域的“互聯(lián)互通”有著不同的特性和內(nèi)涵。

與定義相對清晰而業(yè)務簡單的電信領域“互聯(lián)互通”不同,互聯(lián)網(wǎng)領域的“互聯(lián)互通”問題,隨著移動互聯(lián)網(wǎng)和物聯(lián)網(wǎng)時代的到來,各種電子設備爭奇斗艷,固網(wǎng)、移動網(wǎng)和專網(wǎng)各顯神通,大型互聯(lián)網(wǎng)平臺采取各種手段期望“鎖定”用戶,加上互聯(lián)網(wǎng)直接影響甚至主導社會和政治運行,世界各國政府需要更加積極主動的規(guī)制行動,加上地緣政治博弈不斷趨于升級。互聯(lián)網(wǎng)領域的“互聯(lián)互通”更加復雜。兼容性、互操作性和法律標準趨于分化。標準不同、互不兼容、知識產(chǎn)權(quán)和治理標準不同等問題也越發(fā)普遍。相關(guān)描述的術(shù)語也越來越多。記者兼作家達克·庫爾斯Doc Searls用“Splinternet”(分裂網(wǎng))這個詞來指代上述問題。同時,也有直接使用地緣政治術(shù)語,稱之為網(wǎng)絡巴爾干化(Cyber-balkanization)。加上隨著數(shù)據(jù)跨境流動等問題的凸顯,問題顯得更加多元和錯綜復雜。而更中性和基于學理的術(shù)語是“碎片化”(Fragmentation),以及形象生動而貼切的“圍墻花園”(Walled Garden)。

對于互聯(lián)網(wǎng)的“互聯(lián)互通”問題已經(jīng)有很多論述,尤其是涉及政治和國際關(guān)系領域。但是,真正基于學理的深入的學術(shù)研究還十分有限。迄今為止,最理性和系統(tǒng)的文獻,應該是2016年1月世界經(jīng)濟論壇發(fā)布的研究報告«互聯(lián)網(wǎng)碎片化:總論»(Internet Fragmentation:An Overview),這是作為«互聯(lián)網(wǎng)未來倡議白皮書»(Future of the Internet Initiative White Paper)的一部分作者是威廉·德拉克(William J.Drake)、溫頓·瑟夫(Vinton G.Cerf)和沃爾夫?qū)た萍{沃茨特(Wolfgang Kleinwächter),這三位都是互聯(lián)網(wǎng)治理領域最資深的專家,其中溫頓·瑟夫是著名的互聯(lián)網(wǎng)之父之一。三位專家將互聯(lián)網(wǎng)“互聯(lián)互通”的碎片化問題歸納為3大類28種行為。其中技術(shù)碎片化(Technical Fragmentation)有12種行為,包括網(wǎng)絡地址轉(zhuǎn)換和暗網(wǎng)等。政府碎片化(Governmental Fragmentation)有10種行為,還有商業(yè)碎片化(Commercial Fragmentation)共6類行為。其中技術(shù)碎片化問題主要體現(xiàn)在五層架構(gòu)中下面的1-4層。政府碎片化問題主要在五層架構(gòu)的第5層(應用層),而商業(yè)碎片化問題也主要在五層架構(gòu)的第5層。

本文所討論的“互聯(lián)互通”問題,需要化繁就簡,抓住當今互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展問題的焦點。聚焦于商業(yè)領域的碎片化問題,也就是商業(yè)層面的“互聯(lián)互通”問題,我們形象地稱之為“圍墻花園(Walled Garden)”。“圍墻花園”是一個控制用戶對應用、網(wǎng)頁和服務進行訪問的環(huán)境。圍墻花園把用戶限制在一個特定范圍內(nèi),只允許用戶訪問或享受指定的內(nèi)容、應用或服務,禁止或限制用戶訪問或享受其他未被允許的內(nèi)容。聚焦“圍墻花園”,主要是其具有鮮明的特性:1.主要局限在商業(yè)領域;2.主要通過互聯(lián)網(wǎng)應用層(直接面向用戶);3.其行為主體主要是互聯(lián)網(wǎng)巨頭,用戶規(guī)模是“圍墻花園”的首要因素;4.給社會、產(chǎn)業(yè)和用戶造成巨大的負外部性,而且還在不斷升級之中;5.具有國際性,已成為當今全球互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展最大的挑戰(zhàn)之一。

今天中國互聯(lián)網(wǎng)的“圍墻花園”已經(jīng)成為中國“互聯(lián)互通”問題中最突出的部分,直接塑造了中國特色的互聯(lián)網(wǎng)生態(tài)。與過去PC行業(yè)微軟Windows和有線電視與電信行業(yè)相對簡單硬性的“圍墻花園”不同。互聯(lián)網(wǎng)領域的“圍墻花園”實際上不是簡單的封閉,而是一定程度呈現(xiàn)出開放性。主要通過利用技術(shù)手段,以用戶感知度很低的方式,在讓其他方無法看到核心保密數(shù)據(jù)的情況下,讓他們能夠利用這些數(shù)據(jù)。所以,“圍墻花園”不同于簡單的“封閉”,更具有隱蔽性。以商業(yè)機密、保護知識產(chǎn)權(quán)和維護用戶隱私等各種正當理由,互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)通過商業(yè)邏輯,構(gòu)建各種合理性。所以,“圍墻花園”往往游走于法律的邊緣,更具偽裝性和欺騙性。

競爭導向,商業(yè)利益驅(qū)動,最近五年“圍墻花園”蓬勃發(fā)展,不知不覺之間,侵蝕著互聯(lián)網(wǎng)原本天然開放的“互聯(lián)互通”環(huán)境。因此,不深入了解互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展歷史,不了解互聯(lián)網(wǎng)本來屬性和走向成功的原因,就很難理解“互聯(lián)互通”對互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展的關(guān)鍵作用。

四、互聯(lián)網(wǎng)“互聯(lián)互通”問題的歷史溯源與演進

“互聯(lián)互通”(interconnection)與最初的互聯(lián)網(wǎng)概念“internetwork”,幾乎異曲同工,相輔相成。互聯(lián)網(wǎng)領域的“互聯(lián)互通”問題有別于電信領域,一方面除了業(yè)務性質(zhì)不同之外,更在于其出生不同——也就是“基因”的不同。電信領域最早的電報和電話業(yè)務,一開始就是基于商業(yè)邏輯,通過市場化運作,基于商業(yè)利益最大化的原則,不同的企業(yè)自然形成不同的、相互分離的網(wǎng)絡。最終需要基于公共基礎設施的“公共利益”原則,而通過政府規(guī)制這只“看得見的手”進行干預,明確“互聯(lián)互通”的基本規(guī)則。美國政府從20世紀初期就開始的幾輪針對AT&T的反壟斷,很大程度就是促進開放競爭的需要。

但是,互聯(lián)網(wǎng)與電報和電話的發(fā)展源頭完全不同。互聯(lián)網(wǎng)最初就是20世紀60年代阿帕互聯(lián)項目(ARPA interconnection project),基于美國政府資金的科研項目,主要是由美國大學和科研院所的科學家及工程師們研發(fā)完成。最初的立項報告名稱就叫«資源共享的電腦網(wǎng)絡»,主要目的是將全美大學科研機構(gòu)中昂貴的計算機資源聯(lián)接起來,實行共享,從而減少對昂貴的計算設施的重復購買。到1969年,阿帕網(wǎng)(ARPANET)將四個不同的研究中心相互連接,1971年,連接ARPA的15個主要計算中心的網(wǎng)絡基礎設施完成。阿帕網(wǎng)早期只是連接了不同的計算資源,而非網(wǎng)絡,但它為下一步走向互聯(lián)網(wǎng)提供了大量的理論和實踐基礎。隨后,阿帕網(wǎng)逐漸成為科研人員之間通信和溝通的網(wǎng)絡。最終演化成為一個全國性的計算機網(wǎng),將研究中心、軍事基地與大學連接起來。開放的TCP/IP協(xié)議成為阿帕網(wǎng)成功的關(guān)鍵。實現(xiàn)技術(shù)上互通基礎的關(guān)鍵點始于協(xié)議的設計(包括充滿爭斗的標準化過程),以便在不同的網(wǎng)絡之間傳輸信息。自由表達邏輯、分布式和社會創(chuàng)新銘刻在TCP/IP協(xié)議的代碼中。80年代中期,為了滿足各大學及政府機構(gòu)為促進其研究工作的迫切要求,美國國家科學基金會(NSF)在全美國建立了6個超級計算機中心。1986年7月,NSF資助了一個直接連接這些中心的主干網(wǎng)絡,并且允許研究人員對互聯(lián)網(wǎng)進行訪問,以使他們能夠共享研究成果并查找信息。最初,這個NSF主干采用的是6Kbps的線路,到1988年7月,它便升級到1.5M bps線路。這個主干網(wǎng)絡就是NSFNET。20世紀80年代和90年代初期,隨著互聯(lián)網(wǎng)成為一個“全球性基礎設施”,一系列互聯(lián)網(wǎng)國際治理機制開始形成。1995年,NSF正式關(guān)閉了NSFNet主干網(wǎng),從而結(jié)束了作為單一主干網(wǎng)的初期互聯(lián)網(wǎng)架構(gòu)。互聯(lián)網(wǎng)才正式對商業(yè)領域開放,商業(yè)邏輯才開始逐漸主導互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展。互聯(lián)網(wǎng)也成為“全球化”時代信息、資本自由流動的基石。今天的互聯(lián)網(wǎng)是“網(wǎng)絡的網(wǎng)絡”,涵蓋全球各種松散互聯(lián)的網(wǎng)絡。

追溯互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展歷史,我們就可以發(fā)現(xiàn),互聯(lián)網(wǎng)既依賴于“互聯(lián)互通”,又被“互聯(lián)互通”所定義。這種與生俱來的天然的“互聯(lián)互通”,既定義了互聯(lián)網(wǎng),同時也定義了對商業(yè)和創(chuàng)新的影響。互聯(lián)網(wǎng)之父Vicent Cerf則指出:“互聯(lián)網(wǎng)是分層的…互聯(lián)網(wǎng)是端到端的…IP協(xié)議是開放的。正因為如此,互聯(lián)網(wǎng)沒有中央管理的功能,也正因為如此,互聯(lián)網(wǎng)成了創(chuàng)新的基地。人們可以在上面進行他們所能設想的任何活動,進行任何開發(fā),發(fā)展任何合理的商業(yè)模式。”因此,在很大程度上,互聯(lián)網(wǎng)的“互聯(lián)互通”性源于其定義的循環(huán)性,即在“互聯(lián)網(wǎng)”上提供信息和服務的人和那些購買“互聯(lián)網(wǎng)”接入權(quán)的人都有一種相互的、普遍的互通互聯(lián)期望。互聯(lián)網(wǎng)重要的設計者大衛(wèi)·克拉克(David Clark)揭示了早期互聯(lián)網(wǎng)天然開放架構(gòu)的另一個原因,那就是技術(shù)條件和資源的嚴重不足:“在早期設計師的心目中,原因是顯而易見的:糟糕的服務總比沒有好。在某些情況下,‘盡力而為’并不是很好。應用設計人員必須處理這一薄弱的規(guī)范,并決定付出多少努力,來適應和補償‘盡力而為’不盡如人意的情況。”而現(xiàn)在掌控10億級用戶和數(shù)千億美元市值的互聯(lián)網(wǎng)巨頭,有著充裕的資源來實施“圍墻花園”系統(tǒng)。James B.Speta(2002)認為互聯(lián)網(wǎng)的“互聯(lián)互通”經(jīng)歷了3個主要階段:技術(shù)上的“互聯(lián)互通”(Technical Interconnection)、法理上的“互聯(lián)互通”要求(Legal Inter-connection Requirements)和“互聯(lián)互通”的經(jīng)濟維度(Economics Dimensions of Interconnection)。

當然,隨著商業(yè)化的不斷推進,以及國家主權(quán)和地緣政治的接入,源自科學邏輯的“互聯(lián)互通”必然遭遇多層次的挑戰(zhàn)。隨著國家使用補貼、法規(guī)、出口管制、實體清單和本地化等措施來獲取關(guān)鍵性技術(shù),同時對其他國家的訪問權(quán)進行限制,全球化日漸分裂的趨勢愈加顯著。Fyodor Lukyanov等人(2021)認為,“互聯(lián)互通”在經(jīng)濟和政治領域中進一步被侵蝕,這可能會加劇地緣政治的緊張局勢,并對全球化的完整性提出挑戰(zhàn)。中國和美國主導著全球數(shù)字經(jīng)濟,是全球政策上最具影響力的三個實體中的兩個,歐盟則是另一個重要實體。O’Hara和Hall(2018)認為,全球當前存在著“四種互聯(lián)網(wǎng)”形態(tài),即美國的平臺化互聯(lián)網(wǎng)、歐盟的制度互聯(lián)網(wǎng)、中國的管制互聯(lián)網(wǎng)和其他保持開放的互聯(lián)網(wǎng)。

正如Barry M.Leiner所言,互聯(lián)網(wǎng)體現(xiàn)了一個關(guān)鍵的技術(shù)理念,即開放式架構(gòu)網(wǎng)絡。任何單個網(wǎng)絡技術(shù)的選擇,都不是由特定的網(wǎng)絡體系結(jié)構(gòu)決定的,而是可以由提供商自由選擇,并通過元級別“互聯(lián)架構(gòu)”(Internet working Architecture)與其他網(wǎng)絡進行交互。互聯(lián)網(wǎng)之父、TCP/IP共同發(fā)明人溫頓·瑟夫認為,“從技術(shù)角度說,引導互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展的最初共享版本是互聯(lián)網(wǎng)上的任何設備都應該可以和任何愿意接收的設備交換信息。普遍性的自由連接是一個默認的假設前提……”彌爾頓·穆勒(Milton Mueller)認為這種完美演繹的交互性,保持一個無縫連接、無邊界和透明的網(wǎng)絡空間的使命感,這幾乎是互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)社群的一個信仰性原則,這個原則被深深地嵌入了他們的DNA。這種“物理定律”的提法回響在國際互聯(lián)網(wǎng)協(xié)會(ISOC)對互聯(lián)網(wǎng)本質(zhì)特征的描述之中。同樣,在數(shù)學公理或者自然法的話語縈繞中,他們稱之為“互聯(lián)網(wǎng)恒定量”(Internet invariants)之一。

1994年,萬維網(wǎng)之父蒂姆·伯納斯-李(Tim BernersGLee)確定了超鏈接的標準,在這之后,網(wǎng)頁和信息之間的切換才像“隨意門”一樣快速直接,沒有界限。用鼠標點擊一個“鏈接”,就能跳到互聯(lián)網(wǎng)的任意地方,就像哆啦A夢的任意門一樣。伯納斯-李不是“互聯(lián)網(wǎng)”的創(chuàng)造者,但像是一個給互聯(lián)網(wǎng)生命力的人。在伯納斯-李的構(gòu)想里,互聯(lián)網(wǎng)上的數(shù)據(jù)和資料不應該是上述這樣層級樹狀的結(jié)構(gòu),而是基于某一個開放的協(xié)議,沒有中心,沒有哪一臺服務器單獨分發(fā),信息彼此平等的相連。“去中心化”是伯納斯-李最初撰寫的萬維網(wǎng)規(guī)則里,最重要的一條:“信息系統(tǒng)都是從小型變大型的。他們也從互相孤立到合并。一個新的系統(tǒng)必須允許已存在的系統(tǒng)彼此相連,沒有任何中間方進行控制和調(diào)控。”伯納斯-李拒絕為它豎立屏障,也不覺得自己應該收萬維網(wǎng)的專利費、入網(wǎng)費,“如果網(wǎng)頁是一個在我手里的技術(shù)專利,完全在我掌控之下,可能就不會起飛了。把網(wǎng)頁做成開源系統(tǒng),對于后來它變得普及是很重要的。你不能計劃著做一個宇宙一樣大的空間,同時保持控制。”

2009年,蒂姆·伯納斯-李在TED大會上說,雖然大家可以自由地在互聯(lián)網(wǎng)上獲取信息了,但不同的社交網(wǎng)站之間又筑著信息的高墻,彼此不互通,需要我們再次打破。“網(wǎng)絡世界的下一步,是互相連接的數(shù)據(jù)。我們已經(jīng)跟政府合作,公開一些社會相關(guān)的數(shù)據(jù),我覺得這是一個好的開始。”他信心十足,但事情發(fā)展開始失控。

伯納斯-李認為,開放性是支撐互聯(lián)網(wǎng)的一個關(guān)鍵因素,而這一點正在受到威脅,因為技術(shù)和策略偏離了每個數(shù)據(jù)“包”都應平等對待的原則(“端到端原則”)。但是,在強大的商業(yè)利益驅(qū)動下,2010年后的網(wǎng)絡世界,很少人會再去想怎樣讓萬維網(wǎng)的用戶更公平地獲取信息,無論是商業(yè)公司、創(chuàng)業(yè)者和投資者,想的更多的是怎樣圈住更多的用戶,讓他們更沒法離開。為了流量不外流,保護自己的產(chǎn)品,他們也不管萬維網(wǎng)最早的規(guī)則了。淘寶、微信還有百度等都在努力封閉用戶。Facebook開始接管世界15億人口每天看什么新聞,或者是什么內(nèi)容比其他“更好”。

2014年,伯納斯-李呼吁建互聯(lián)網(wǎng)憲章。«互聯(lián)網(wǎng)憲章»明確提出政府、企業(yè)和個人三個責任主體的網(wǎng)絡空間原則,并描述了保護互聯(lián)網(wǎng)的九項核心原則。針對政府的原則中提出確保每個人都可以連接到互聯(lián)網(wǎng)、始終保持所有互聯(lián)網(wǎng)可用;針對企業(yè)的原則中提出,確保每個人都可以負擔得起互聯(lián)網(wǎng)并能充分利用互聯(lián)網(wǎng),沒有人被排斥在使用和塑造互聯(lián)網(wǎng)之外;針對個人的原則中指出,要為互聯(lián)網(wǎng)而戰(zhàn),互聯(lián)網(wǎng)可以始終保持開放,并成為全球每一個人現(xiàn)在和將來的公共資源。

2015年,蒂姆在美國麻省理工學院的研究團隊獲得了資助,用以進行“社交連接數(shù)據(jù)”(Social linked data,Solid)項目。Solid將成為一個真正公平的去中心化網(wǎng)絡平臺,在這個平臺上,用戶對自己的數(shù)據(jù)有“絕對的掌控權(quán)”。對于蒂姆·伯納斯-李而言,Solid項目是對如今糟糕網(wǎng)絡環(huán)境的補救。他曾在眾多場合表示,對于數(shù)字世界中偏向大型互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)的權(quán)力傾斜,他感到非常擔心。通過Solid平臺,用戶將重獲個人數(shù)據(jù)的掌控權(quán)。顯然,直到今天,伯納斯-李的期望還看不到曙光。

五、中國互聯(lián)網(wǎng)“互聯(lián)互通”問題演進歷程

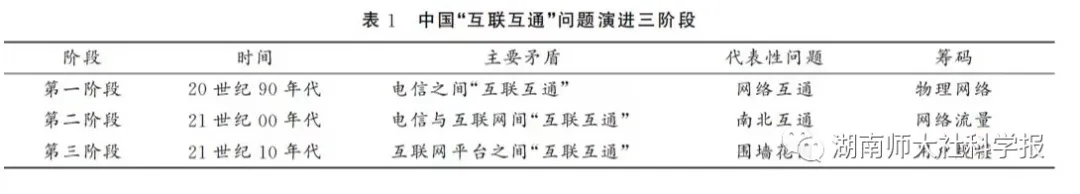

縱覽整個中國“互聯(lián)互通”問題的演進,大致可以分為三個層次,同時根據(jù)主要矛盾的轉(zhuǎn)移劃分為三個階段(見表1)。第一階段是20世紀90年代,通過一系列電信改革和政策法規(guī),解決電信運營商之間的“互聯(lián)互通”問題。通過成立中國聯(lián)通,進入實施南北拆分與重組以及電信牌照發(fā)放等各種政策組合,激活電信領域的競爭活力。雖然2019年11月攜號轉(zhuǎn)網(wǎng)服務才正式全面開放,算是進一步推動電信“互聯(lián)互通”的高級階段。但是,21世紀第一個十年,“互聯(lián)互通”問題進入第二階段,其主要矛盾已經(jīng)轉(zhuǎn)向電信與互聯(lián)網(wǎng)之間的“互聯(lián)互通”問題。從20世紀90年代詬病已久的ISP高昂定價,到長期南北訪問速度很慢的問題,到因為互聯(lián)網(wǎng)骨干網(wǎng)網(wǎng)間結(jié)算問題造成的障礙,都成為影響互聯(lián)網(wǎng)流量“互聯(lián)互通”的癥結(jié)。雖然直到2020年,工信部正式發(fā)文對我國互聯(lián)網(wǎng)骨干網(wǎng)網(wǎng)間結(jié)算政策予以調(diào)整,自2020年7月1日取消中國移動與中國電信、中國聯(lián)通間的單向結(jié)算政策,但是,進入移動互聯(lián)網(wǎng)時代的整個21世紀10年代,大型互聯(lián)網(wǎng)平臺之間的“互聯(lián)互通”問題開始上升為最突出的問題,進入了新的第三階段。

承襲自上世紀60年代美國通信業(yè)的“圍墻花園”戰(zhàn)略從未在中國互聯(lián)網(wǎng)領域缺席。中國互聯(lián)網(wǎng)“互聯(lián)互通”問題是由阿里封禁百度才正式揭開序幕的。2008年9月5日,淘寶網(wǎng)開始屏蔽百度的蜘蛛爬蟲,淘寶網(wǎng)在網(wǎng)站根目錄下的robots.txt文件中設置相關(guān)命令,禁止百度蜘蛛獲取網(wǎng)頁信息。9月8日,淘寶網(wǎng)正式完全屏蔽百度對淘寶網(wǎng)的搜索服務。這項措施實行后,網(wǎng)民在百度上將無法搜索到關(guān)于淘寶網(wǎng)的內(nèi)容。相對于對百度采取徹底屏蔽的方式,淘寶網(wǎng)對搜索引擎谷歌進行部分屏蔽。以BAT三大巨頭相互封禁,各自高筑“圍墻花園”,并將整個互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)卷入其中的“互聯(lián)互通”問題開始愈演愈烈。隨后,3Q大戰(zhàn)和3B大戰(zhàn)將這個問題演變成重大社會新聞事件。

3Q大戰(zhàn)是2010年奇虎360與騰訊間之間圍繞各自產(chǎn)品展開的“互掐”,以2010年11月3日,騰訊強迫用戶“二選一”達到高潮。騰訊宣布在裝有360軟件的電腦上停止運行QQ軟件,用戶必須卸載360軟件才可登錄QQ。為了各自的利益,從2010年到2014年,兩家公司上演了一系列互聯(lián)網(wǎng)之戰(zhàn),并走上了訴訟之路。3B大戰(zhàn)為奇虎公司新推出的搜索引擎和百度相互爭奪搜索引擎市場的一場網(wǎng)絡資源戰(zhàn)爭。戰(zhàn)爭始于2012年8月21日,當天奇虎360將360瀏覽器默認搜索引擎由谷歌正式替換為360自主搜索引擎,戰(zhàn)爭就此爆發(fā)。在百度設置roborts協(xié)議拒絕360搜索之后,360無視這種行業(yè)慣例和規(guī)則強行抓取。引發(fā)一場違反robots協(xié)議到底是道德問題還是法律問題的大爭論。3B大戰(zhàn)實質(zhì)上是互聯(lián)網(wǎng)的競爭問題、利益問題,都直接沖擊“互聯(lián)互通”的默認規(guī)則。

當然,摧毀“互聯(lián)互通”規(guī)則還是阿里巴巴與騰訊之間不斷升級的相互封禁大戰(zhàn)。2013年8月,淘寶稱微信關(guān)閉針對淘寶商品和商家營銷的公號,淘寶從數(shù)據(jù)接口斷掉一切微信來源,與微信公開對抗。11月1日,微信封殺阿里旗下即時通信軟件“來往”。22日,阿里回擊,手機淘寶將微信屏蔽,用戶在微信中無法直接打開淘寶鏈接。2014年2月,支付寶對微信商家關(guān)閉付款接口申請,微店店主無法申請新的支付寶付款接口。11月,新浪微博再次對微信進行封殺,禁止用戶利用微信推廣微信公眾賬號。11月21日,阿里投資的快的打車紅包分享功能被騰訊屏蔽。2015年2月,微信將剛剛上線的支付寶紅包和微信店鋪的支付寶支付功能屏蔽在外……

當然,互聯(lián)網(wǎng)超級平臺的封禁,隨著字節(jié)跳動在短視頻的爆發(fā),開始對騰訊構(gòu)成威脅而進一步白熱化。微信,作為迄今中國最成功的互聯(lián)網(wǎng)應用,是中國最大的互聯(lián)網(wǎng)生態(tài),當然也成為中國最大的“圍墻花園”。騰訊將中國互聯(lián)網(wǎng)有效監(jiān)管缺位下“圍墻花園”的中國特色推向全新高度,也獲得了巨大的商業(yè)利益。2017年上海世界移動大會,騰訊科技網(wǎng)絡媒體事業(yè)群策劃交付部總經(jīng)理范奕瑾說:“從你醒來的那一刻起,我們就開始為你提供如下服務:中國第一大新聞網(wǎng)站———騰訊新聞、QQ和微信之類的社交應用、QQ音樂和酷狗之類的流媒體音樂服務,以及影響力媲美Netflix的中國第一大流媒體平臺———騰訊視頻。當然,還有大眾點評、滴滴出行以及中國第二大電商公司京東等眾多合作伙伴的服務。”

2017年9月25日紐約廣告周,“這是一個類似于Facebook或谷歌的‘圍墻花園’”,麥格納全球市場創(chuàng)新副總裁Jon Mansell在期間騰訊主持的一個座談會上說。騰訊當然不喜歡微信被稱為“圍墻花園”,盡管它有“圍墻花園”的一切標志。

從2018年3月開始,字節(jié)跳動遭遇騰訊的屏蔽和封禁。3月25日,部分用戶發(fā)現(xiàn)抖音、火山小視頻分享至朋友圈僅為自己可見。3月25日,抖音分享至QQ空間后也出現(xiàn)類似情況。“朋友圈屏蔽抖音”登上微博熱搜。2018年4月11日,騰訊正式封殺抖音、西瓜視頻、火山小視頻,相關(guān)分享鏈接在微信、QQ內(nèi)無法正常播放。5月15日,微信封禁進一步升級,除短視頻外,朋友圈開始屏蔽抖音個人主頁圖。媒體關(guān)注后,微信解除了封禁。18日,騰訊發(fā)布“史上最嚴”外鏈管控公告,稱只有擁有監(jiān)管部門頒發(fā)的視聽許可證的短視頻產(chǎn)品才能在微信內(nèi)傳播。此舉影響超過30家短視頻App的分享傳播。6月1日,騰訊公司以“嚴重影響騰訊公司聲譽”為由起訴今日頭條及抖音,并單方面宣布終止一切相關(guān)合作。2019年1月18日,微信屏蔽字節(jié)跳動域名(bytedance.com)。5月20日,微信封殺字節(jié)跳動當天上線的聊天軟件飛聊,封禁提示為“網(wǎng)頁存在安全風險,被多人投訴,為維護綠色上網(wǎng)環(huán)境,已停止訪問”。2020年2月28日,微信全面封禁飛書產(chǎn)品及域名。2021年1月7日,微信禁止“飛書文檔”微信小程序上線。1月12日,微信發(fā)布《對第三方違規(guī)導流鏈接的處理公示》,對QQ音樂、知乎、快手等多個產(chǎn)品違規(guī)外部鏈接進行限制。

圍繞不斷升級的封禁行為,字節(jié)跳動和騰訊展開了持續(xù)的輿論戰(zhàn),并進入了法律戰(zhàn)。2021年2月2日,抖音起訴騰訊涉嫌壟斷,被稱為互聯(lián)網(wǎng)平臺反壟斷第一案。顯然這是一大進步,并且標志著依靠企業(yè)自律已經(jīng)難以有限解決互聯(lián)網(wǎng)領域的“互聯(lián)互通”問題,只有通過強有力的法律手段,才可能破解“互聯(lián)互通”的負循環(huán)。

2020年起始,中美歐不約而同掀起反壟斷浪潮,國內(nèi)國外,“墻”內(nèi)“墻”外,一時間風雨欲來。2021年3月,中央財經(jīng)委員會第九次會議便強調(diào),建立健全平臺經(jīng)濟治理體系,明確規(guī)則,劃清底線,加強監(jiān)管,規(guī)范秩序,更好統(tǒng)籌發(fā)展和安全、國內(nèi)和國際,促進公平競爭,反對壟斷,防止資本無序擴張。長期治理缺位的“互聯(lián)互通”問題才開始破冰。

六、如何破解“互聯(lián)互通”難題?

無論是中國的阿里巴巴、騰訊、美團和百度等超級平臺,還是蘋果iOS、Facebook、亞馬遜、谷歌等美國互聯(lián)網(wǎng)平臺,影響“互聯(lián)互通”的“圍墻花園”問題都不同程度地存在著。2020年,隨著中美歐三地同時開啟反壟斷浪潮,這些問題無疑將成為重中之重。

與數(shù)字治理的其他問題一樣,解決“互聯(lián)互通”問題也有三個層面:1.自律,主要是通過企業(yè)自律。通過營造倡導科學精神和互聯(lián)網(wǎng)精神的良好社會環(huán)境,提升企業(yè)的使命感和社會責任感。2.共律:主要通過行業(yè)自律和市場競爭,增強國家的政策導向性。3.他律:主要依靠法律強制性的威懾和懲戒,以世界各國的«反壟斷法»最為有力。同時,還有國際“互聯(lián)互通”層面的協(xié)議和倡議。

互聯(lián)網(wǎng)的“互聯(lián)互通”是互聯(lián)網(wǎng)精神的具體踐行,也是維護互聯(lián)網(wǎng)健康發(fā)展的重要體現(xiàn)。網(wǎng)絡是社會的神經(jīng)系統(tǒng),訪問網(wǎng)絡作為最重要的特征之一,限制或邊緣訪問意味著排斥。互聯(lián)網(wǎng)影響著社會傳播和公共領域,對傳播秩序的政治形態(tài)產(chǎn)生影響,從而影響著整個社會。因此,積極宣揚互聯(lián)網(wǎng)精神,提升企業(yè)自覺性和社會責任感,始終是各界努力的方向。但是,從最近十年互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展進程來看,依靠企業(yè)自律來維護“互聯(lián)互通”事實上已經(jīng)失敗。互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的領導者們反而成為了破壞“互聯(lián)互通”的主要力量。

因此,發(fā)揮政策導向和行業(yè)自律,也是重要的屏障。其中,“網(wǎng)絡中立性”成為重要的風向標。“網(wǎng)絡中立性”被視為當前和未來全球傳播政策的核心問題之一,它包括將協(xié)議和技術(shù)架構(gòu)視為技術(shù)、經(jīng)濟、社會和政治因素的集合。當然,網(wǎng)絡中立性本身觸及巨大的利益,構(gòu)成了特別的爭議性,同時從美國“網(wǎng)絡中立”政策的反復也可以看出內(nèi)在微妙的政治性。關(guān)于網(wǎng)絡中立性的討論涉及基本價值觀(公共利益、言論自由、媒體自由和信息自由流動),圍繞網(wǎng)絡中立所展開的辯論,不僅是一場“高度政治化”的規(guī)范性辯論,同時也是一場學術(shù)辯論。政治爭論影響學術(shù)研究,學術(shù)研究影響政治和公共話語。此外,網(wǎng)絡中立性爭議還涉及數(shù)據(jù)歧視和監(jiān)管問題,包括對“技術(shù)民主”概念提出質(zhì)疑。

對網(wǎng)絡中立性的違背,同時也會影響公共領域的互動維度。互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)實施的早期,廣泛的專有通信網(wǎng)絡(如AOL、CompuServe、Prodigy)建立了“圍墻花園”。每家公司都試圖戰(zhàn)勝其他公司,成為主導者。在信息和通信技術(shù)領域中“圍墻花園”的形成,即一個控制用戶對應用、網(wǎng)頁和服務進行訪問的環(huán)境。圍墻花園把用戶限制在一個特定范圍內(nèi),只允許用戶訪問或享受指定的內(nèi)容、應用或服務,禁止或限制用戶訪問或享受其他未被允許的。超級互聯(lián)網(wǎng)平臺的目標往往是將用戶引導到特定的商業(yè)服務、封閉的經(jīng)濟系統(tǒng)和商店,這些系統(tǒng)和商店不僅控制可以安裝在用戶設備上的軟件,還可以實現(xiàn)對內(nèi)容的控制。

最后的底線是法律。通過強制性的法律,構(gòu)建“互聯(lián)互通”的合規(guī)標準,形成紅線和高壓線。在當今形勢下,這已經(jīng)是唯一的選擇。合規(guī)是企業(yè)經(jīng)營的底線,也是生命線。“互聯(lián)互通”合規(guī),應該成為企業(yè)的基本意識、正常經(jīng)營的基本要求。毫無疑問,當下中國雖然掀起新一輪反壟斷浪潮,但是,并不能因此稱為強監(jiān)管時代。當下我們也不可能進入強監(jiān)管時代。因為,一方面,參照一下歐美企業(yè)在中國的合規(guī)意識和合規(guī)措施,比如蘋果、特斯拉等;再參照一下中國企業(yè)在歐美的合規(guī)要求,比如華為、抖音、聯(lián)想等,目前法律對中國互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)的合規(guī)壓力和水平,都明顯低于上述兩者。而且,中國網(wǎng)絡治理制度水平整體上依然顯著低于歐美的要求,而且監(jiān)管能力也還需要慢慢培育和建立。因為網(wǎng)絡治理的強監(jiān)管,需要與制度水平和制度能力相適應,更需要與社會整體發(fā)展水平、企業(yè)發(fā)展水平等全局性的能力和水平正相關(guān)。目前,無論是中國的制度水平,還是我們制度落地的能力,以及企業(yè)的合規(guī)能力,都承受不起強監(jiān)管。目前只是比過去要求高了、壓力大了,比較之下提升了,但是依然還處于浮出水面的初級階段。

隨著2021年8月《個人信息保護法》的出臺,中國網(wǎng)絡治理制度框架才算基本成型。而“互聯(lián)互通”這樣深層次的問題,很難通過我們運動式的整治得到根治。因此,要形成“互聯(lián)互通”長治久安的新常態(tài),一方面需要進一步完善制度建設,同時需要真正將《反壟斷法》《反不正當競爭法》等現(xiàn)有制度有效激活,形成執(zhí)法力度和行業(yè)威懾。當然,另一個維度也非常關(guān)鍵,那就是中國互聯(lián)網(wǎng)領軍企業(yè)的全球化進程。中國互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)能夠在歐美等強監(jiān)管市場中經(jīng)歷各種洗禮,可以更好地提升企業(yè)的價值觀和合規(guī)意識。

但是,時不我待,“互聯(lián)互通”問題作為困擾中國互聯(lián)網(wǎng)和廣大網(wǎng)民很多年的“疑難雜癥”,還在于我們需要將“互聯(lián)互通”問題的認識提升到新的高度,我們需要在制度建設上擁有全新的范式和適應新時代新形勢而能夠“立竿見影”“一錘定音”的法律利器。

七、“互聯(lián)互通”新格局與治理的新范式

互聯(lián)網(wǎng)的“互聯(lián)互通”問題不僅僅只是市場競爭和商業(yè)規(guī)則的問題,而是人類數(shù)字時代基礎設施演進和發(fā)展的趨勢和方向。媒介哲學家約翰·杜翰姆·彼得斯(John Durham Peters)提出“基礎設施型媒介”“媒介即基礎設施”(Media as Infrastructure),并提出基礎設施主義(Infrastructuralism)等概念來定義新的數(shù)字時代。他認為基礎設施可以被定義為:各種大型的、具有力量放大的能力系統(tǒng),它跨越巨大的時間和空間將人與機構(gòu)聯(lián)系起來。今天的互聯(lián)網(wǎng),無疑就是這樣一種“巨大的能力系統(tǒng)”。彼得斯還表示,因為基礎設施往往平淡無奇,很難引起人們關(guān)注,而只有在出現(xiàn)故障時,它們才能成為公眾談論的對象。只有我們失去了,才知道它的重要性和不可或缺性。就像互聯(lián)網(wǎng)的“互聯(lián)互通”一樣,我們早已習慣了,熟視無睹。“當‘一切皆可互聯(lián)’,當平臺企業(yè)在模糊的市場邊界中實施自己的開放戰(zhàn)略的過程中,平臺注定在開放中走向?qū)π袠I(yè)其他創(chuàng)新者的業(yè)務侵蝕,并走向‘壟斷’形態(tài)。”隨著超級平臺“圍墻花園”越壘越高,我們才越來越明白失去開放的“互聯(lián)互通”是多么重要,多么寶貴。

所以,我們看待和解決“互聯(lián)互通”問題,必須具備全球視野,必須站在人類文明進程的新境界上,才能抓住問題的本質(zhì),了解問題本身的重要性和緊迫性。

今天“互聯(lián)互通”已經(jīng)成為一個時髦詞,也因為泛濫而越來越成為更加語義不清的一個“筐”。基于歷史的演進歷程和當今互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展的現(xiàn)實挑戰(zhàn),我們不妨將“互聯(lián)互通”問題進行分類分層,以便更好地把握主要矛盾,以此對癥下藥,有的放矢。

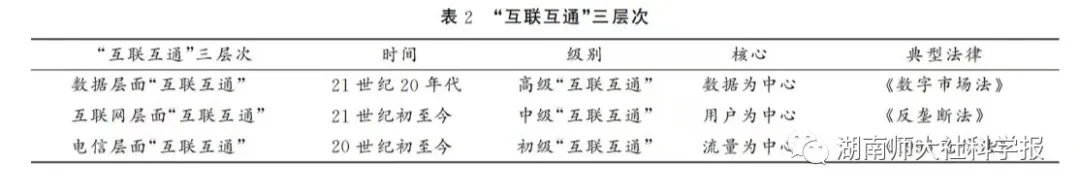

總體而言,“互聯(lián)互通”可以主要分為三個層面的問題(見表2)。基于歷史、技術(shù)和業(yè)務邏輯,“互聯(lián)互通”問題自下而上,從舊到新,從初級到高級,包括電信層面的“互聯(lián)互通”,互聯(lián)網(wǎng)層面的“互聯(lián)互通”和數(shù)據(jù)層面的“互聯(lián)互通”。與互聯(lián)網(wǎng)五層架構(gòu)類似,下一層次的“互聯(lián)互通”都是上一層次“互聯(lián)互通”的基礎。沒有下一層次的“互聯(lián)互通”,就無法保障上一層次的“互聯(lián)互通”。同樣,上一層次的“互聯(lián)互通”,具有穿透性,都可以有力促進下一層次的“互聯(lián)互通”,都是下一個層次“互聯(lián)互通”的升級和升華,是人類數(shù)字時代基礎設施“能力系統(tǒng)”提升的標志。自下而上的支撐與自上而下的穿透,使得三個層次相互交織,相互聯(lián)動,構(gòu)成了整個數(shù)字時代基礎設施的基本架構(gòu)和運作機制。

針對不同層面,有著不同的問題性質(zhì)和治理機制。電信層面的“互聯(lián)互通”經(jīng)歷了一個世紀的演進和發(fā)展,基本塵埃落定,相關(guān)的制度和規(guī)則已經(jīng)基本成型,也形成了基本上可以在制度層面“互聯(lián)互通”的國際準則。而互聯(lián)網(wǎng)層面的“互聯(lián)互通”恰是這一輪全球互聯(lián)網(wǎng)反壟斷風暴亟待解決的核心問題。相信經(jīng)歷這一輪的治理,互聯(lián)網(wǎng)的“互聯(lián)互通”將會形成一系列的規(guī)范和制度,逐漸進入新常態(tài)。與此同時,經(jīng)歷了21世紀10年代移動互聯(lián)網(wǎng)時代,20年代技術(shù)發(fā)展已經(jīng)進入了智能物聯(lián)時代。傳統(tǒng)以“鎖定”互聯(lián)網(wǎng)用戶為目標的互聯(lián)網(wǎng)“圍墻花園”,作用力本身也將下降,萬物互聯(lián)的數(shù)據(jù)成為新的競爭和角逐重點。因此,數(shù)據(jù)層面的“互聯(lián)互通”日漸上升為新的矛盾焦點。萬物互聯(lián),數(shù)據(jù)層面的“互聯(lián)互通”將是新的治理挑戰(zhàn)。如果說美國1996年«電信法»是治理電信層面“互聯(lián)互通”問題的制度樣本,各國«反壟斷法»是治理互聯(lián)網(wǎng)層面“互聯(lián)互通”最關(guān)鍵的法律,那么,迄今為止,2020年12月歐盟發(fā)布的«數(shù)字市場法»草案,是最強有力的破解數(shù)據(jù)層面“互聯(lián)互通”問題的利器。與2018年歐盟頒布的GDPR一樣,有可能成為下一個十年世界各國立法的樣板。制度本身是公共物品,相互借鑒,相互學習,是自然而然的。

作為多元性、復雜性和國際性的“互聯(lián)互通”問題,雖然需要多層次的治理工具多管齊下,但是,更需要“一錘定音”的制度利器。《數(shù)字市場法》就具備了這樣的特征。《數(shù)字市場法》刪繁就簡,抓大放小,通過“守門人”制度,瞄準月活躍用戶超過歐盟人口10%的超級平臺作為治理對象,超越了傳統(tǒng)復雜而模糊的相關(guān)市場界定等方式。《數(shù)字市場法》確認平臺作為私人規(guī)則制定者的權(quán)力,但需要承擔額外的責任,通過遵守立法草案中規(guī)定的具體義務,確保一個開放的網(wǎng)絡環(huán)境,對企業(yè)用戶和消費者保證公平,對所有人的創(chuàng)新開放。

《數(shù)字市場法》最大的意義,就是實現(xiàn)了全球范圍數(shù)字治理的第一次重大范式轉(zhuǎn)變,形成真正分權(quán)制衡的常態(tài)化治理機制,而不再依靠«反壟斷法»等事后執(zhí)法的范式。通過賦予“守門人”在日常運營過程中實施某些行為的7項積極義務,和避免從事某些不公平行為的9項禁止性義務,以及面向歐盟委員會的2項申報義務,確保數(shù)據(jù)市場的公平性和開放性。事前就通過平衡各方權(quán)力,制衡和分解了平臺的壟斷,保障數(shù)據(jù)的“互聯(lián)互通”,同時也確保了互聯(lián)網(wǎng)層面的“互聯(lián)互通”。將過去單純依靠行為主義執(zhí)法,轉(zhuǎn)向同時使用結(jié)構(gòu)主義的日常治理。將治理重心從事后監(jiān)管前移到事前監(jiān)管。使競爭秩序和用戶權(quán)益的維護轉(zhuǎn)向常態(tài)化經(jīng)營之中,而不是事后的法律救濟。《數(shù)字市場法》將數(shù)字治理制度創(chuàng)新的范式轉(zhuǎn)變步伐大大推進。

總之,解決“互聯(lián)互通”問題,不是故步自封,不能只是立足于解決眼前問題,而應該更富有前瞻性和全局性。我們有理由期待中國版的«數(shù)字市場法»早日問世。數(shù)字時代中美歐的競爭與博弈,既是發(fā)展與創(chuàng)新層面的,更是制度層面的,借助我們的制度優(yōu)勢,我們應該可以后來居上。“互聯(lián)互通”問題,既是挑戰(zhàn),更是機遇。人類網(wǎng)絡命運共同體,既要在發(fā)展和創(chuàng)新上實現(xiàn)超越,更要在開放、共享的價值觀上引領,也要在制度創(chuàng)新方面捷足先登。技術(shù)和業(yè)務層面的“互聯(lián)互通”本質(zhì)上是治理制度層面的“互聯(lián)互通”。技術(shù)和制度的“互聯(lián)互通”締造了互聯(lián)網(wǎng),定義了人類整個數(shù)字時代。面對新形勢下越來越嚴峻的挑戰(zhàn),我們需要結(jié)合中國發(fā)展的現(xiàn)實與未來走向全球的戰(zhàn)略,提出行之有效的對策建議,為人類網(wǎng)絡命運共同體賦予中國價值觀。中國獨特的制度優(yōu)勢,為我們提供了難得的契機。

(浙江傳媒學院互聯(lián)網(wǎng)與社會研究院院長助理鐘祥銘、常務副院長徐忠良和互聯(lián)網(wǎng)實驗室范媛媛對本文亦有重要貢獻,特此致謝)