���ߣ�������ִ�W(xu��)��Փ���W(xu��)�о����ġ����W(xu��)Ժ�����ڣ����ִ�W(xu��)˾����(sh��)��(j��)��(y��ng)���о������о��T��

ժҪ��˾���������Ԯ�����ɌW(xu��)�f�M(j��n)���f������һ��(g��)��Ҫ�ڹ������xҕ���±�����ҕ�Ć��}������(gu��)����(gu��)�ͷ���(gu��)����r�քe�����ˌ�(sh��)�|(zh��)���x�f���������I(y��)��ͬ�w˼�S�µ��f������ʽ���x�f�����N�f���L(f��ng)���У�˾������Ԯ�����ɌW(xu��)�f�M(j��n)���f���IJ�ͬ�����M(j��n)·����(j��ng)�(y��n)�о��@ʾ���҇�(gu��)˾�������f������Ԯ�����ɌW(xu��)�f���ҳʬF(xi��n)�������Ҿ��wԮ���������@��������ԭ��������ⲿ�̓�(n��i)���ĸ��N�ƶ������ơ��ڡ�˾�����������ָ���£��҇�(gu��)���ɌW(xu��)�f�����빦���ǣ����ش����y�����l(f��)���r(sh��)���Г�(d��n)���ͨ˾��ϵ�y(t��ng)�c�����J(r��n)֪��ϵ�y(t��ng)�н�Ľ�ɫ���@��Ҫ���҂����M(j��n)�ƶ��O(sh��)Ӌ(j��)�����M(j��n)���W(xu��)�о��c˾����(sh��)�`֮�g�����Ի���(d��ng)��̽����һ�l˾�������f��Ԯ�����ɌW(xu��)�f���Ї�(gu��)ʽ��·��

�P(gu��n)�I�~��˾�������f�������ɌW(xu��)�f���������x����(j��ng)�(y��n)�о���ϵ�y(t��ng)�н�

��(d��o)�ԣ��ڷ��W(xu��)�о��c˾����(sh��)�`֮�g

������֪�����_�R���Ľ�(j��ng)��r(sh��)�������W(xu��)�ҵČW(xu��)�f������(j��ng)��˾�����е���Ҫ��Դ֮һ����Ԫ426�꣬�|�_�R�ۇ�(gu��)�����_�R�ۇ�(gu��)һ���C���ˡ����C���������_Ҏ(gu��)�������ᰲ��Aemilius Papinianus���Țvʷ����������λ���W(xu��)�ҵČW(xu��)�f���������кͷ���һ�ӵ�ֱ�ӷ���Ч�����_�R˾���ϵ��@һҎ(gu��)���ɞ��˺�������Ҫ��ϵ�з���Ԯ�����ɌW(xu��)�f�M(j��n)���f���Ͳ��еĞE�x���@һ�F(xi��n)���ڽ������(gu��)��˾����(sh��)�`����Ȼ��������Ҫ��ɫ�������W(xu��)��ďV��ӑՓ��˾�������Ƿ���ԣ��Լ���ʲô�����ϣ�Ԯ�����ɌW(xu��)�f�M(j��n)���f������(du��)�@һ���}�Ļش���(sh��)�Ϸ�ӳ������һ��(g��)��(gu��)�ҵķ����wϵ��(n��i)�����W(xu��)�о�������ʲô�ӵĹ��ܽ�ɫ�������ڶ��̶���Ӱ�˾���������f˾����(sh��)�`�c���W(xu��)�о�֮�g���P(gu��n)ϵ��Ρ��@����һ��(g��)��Ҏ(gu��)������͌�(sh��)�`���涼��Ҫ֔(j��n)����(y��ng)��(du��)�Ć��}���^�����о������ٶ�������һ�Nδ��(j��ng)��(x��)��Փ����ǰ������(ch��ng)������ϣ���ķ����(hu��)�W(xu��)�Ĺ������xҕ�nj�(du��)�@һ���}չ�_�M(j��n)һ����̽ӑ�c��˼��

�҇�(gu��)���䡷��ʮ�lҎ(gu��)��������(x��)�T�������������²��е�����(j��)�����ǣ��҇�(gu��)���䡷���]��������һЩ��ꑷ�ϵ��(gu��)�ҵ����ǘ��x�跨�ɌW(xu��)�f��ֱ�ӷ�Դ��λ�����҇�(gu��)���V�A���wϵ�У���(du��)�@һ���}��Ҏ(gu��)��Ҳ���^ģ�������������y(t��ng)Ҏ(gu��)��Ч���ġ������V�A�����������V�A�����������V�A�������]�Ќ�(du��)�����ĕ��ܷ��Լ����Ԯ�����ɌW(xu��)�f�M(j��n)���f���������_Ҏ(gu��)����2018��6��1�գ��������Ժ�C���ˡ��������Ժ�P(gu��n)�ڼӏ�(qi��ng)��Ҏ(gu��)�������ĕ�ጷ��f����ָ��(d��o)��Ҋ�������º�(ji��n)�Q��ָ��(d��o)��Ҋ������ԓ��ָ��(d��o)��Ҋ���������ֹ�������Ժ�P(gu��n)��˾�������ĕ��f�톖�}Ҏ(gu��)����鼚(x��)�µ�Ҏ(gu��)�����ļ�����(du��)�҇�(gu��)����(j��)��Ժ���ٵIJ����ĕ���������Ҏ(gu��)����ָ��(d��o)���x��ԓ��ָ��(d��o)��Ҋ����ʮ���lҎ(gu��)������������(j��)���ɷ�Ҏ(gu��)��˾����ጵ�Ҏ(gu��)���⣬���ٿ����\(y��n)������Փ��(j��)Փ�C�������ɣ�����߲��нY(ji��)Փ������(d��ng)�ԺͿɽ����ԣ�������������������(j��ng)�(y��n)���t����������ͨ�ЌW(xu��)�g(sh��)�^�c(di��n)���c���ɡ�˾����ጵ�Ҏ(gu��)���Է����ļ������_ͻ������Փ��(j��)�����ɴ˿�Ҋ�����҇�(gu��)����Ҏ(gu��)�����棬�����ĕ������SԮ�����ɌW(xu��)�f���M(j��n)�ж�Ԫ���f����ֻҪ�@�N�f���c�F(xi��n)�С�Ӳ���������|���ɡ����ǣ������ĕ���ʲô��r��(y��ng)��(d��ng)Ԯ�����ɌW(xu��)�f�M(j��n)���f������ʲô��r�²���(y��ng)Ԯ�����ɌW(xu��)�f�M(j��n)���f�������ɌW(xu��)�f�Ƿ���дٳɲ��нY(ji��)���ġ�ֱ�ӡ�Ч���������ĕ�Ԯ�����ɌW(xu��)�f�r(sh��)�Ƿ�(y��ng)��(d��ng)ע�����ɌW(xu��)�f������ߺͳ�̎���T���ļ�(x��)��(ji��)���}�ڼ���Ҏ(gu��)�����Ҳ������_�𰸣��ڌ�(sh��)�`�У����ɌW(xu��)�f���m��Ҳ̎������(du��)��y�Ġ�B(t��i)���@��һ���̶���Ӱ����҇�(gu��)˾�������f����Ҏ(gu��)���ԺͿɽ����ԡ�

Ŀǰ���҇�(gu��)���W(xu��)�猦(du��)�@Щ���}�Ѓ����ƺ���h����(du��)���^�c(di��n)�����w���Ԍ�֮�w顰֧���f���c������(du��)�f�����Խ����������ČW(xu��)�߂��J(r��n)�飬Ԯ�����ɌW(xu��)�f��������(qi��ng)˾�������ĕ��f���Ŀɽ����ԡ������ĕ����H��(y��ng)��(d��ng)��Ԯ�����ɌW(xu��)�f�M(j��n)���f�������ґ�(y��ng)��(d��ng)�M����Ԯ������ͨ�f�����γ���Փ��(du��)Ԓ�������ĕ�Ԯ�����ɌW(xu��)�f�r(sh��)��(y��ng)ע���W(xu��)�f�ľ��w��̎���@�ӿ��ԡ��ٳɌW(xu��)�g(sh��)�c��(sh��)��(w��)�����Ի���(d��ng)���������@һ�^�c(di��n)��Ҫ�����˵�(gu��)�����x�W(xu��)�Ă��y(t��ng)�������ڵ�(gu��)�Z���·��W(xu��)���c����ͬ����һ��(g��)�I(y��)��ͬ�w�@һ�F(xi��n)��(sh��)���c���^�c(di��n)��ƣ����҇�(gu��)�W(xu��)�磬һЩ�W(xu��)���ܵ���(gu��)����ʿ���҇�(gu��)�_(t��i)���ȇ�(gu��)�Һ͵^(q��)������Փ��Ӱ푣�Ҳ���������w�����c�W(xu��)�f��������˾����(sh��)�`����Ҫ�YԴ�������\(y��n)�õ�����Փ���a(b��)�䡢�m(x��)���c����֮�С�����÷�t�J(r��n)�飬˾�������f�푪(y��ng)ԓ�ؚw����(d��ng)���˱�λ�������⡰�����˱�λ���������f�팦(du��)���(hu��)��(d��o)���ЛQ�Y(ji��)���IJ��_���ԣ���ˣ���(y��ng)��(y��n)�����Ʒ��ɌW(xu��)�f��˾���ЛQ���F(xi��n)�С������ĕ���(y��ng)��(d��ng)����ͨ�f�M(j��n)���f������ֻ���[�ԡ����w������ͨ�f���������@�ԡ����������ͨ�f�������@һ�����ƺ�Ҳ�õ��˹ٷ��IJ���ٝͬ���������Ժ˾���ĸ��I(l��ng)��(d��o)С�M�k���Ҿ����ġ����������Ժ�P(gu��n)�ڼӏ�(qi��ng)��Ҏ(gu��)�������ĕ�ጷ��f����ָ��(d��o)��Ҋ�������c�m�á�һ��Ҳ�����������ĕ���(y��ng)�M�������óɞ�ͨ�R(sh��)�����R(sh��)�ČW(xu��)���^�c(di��n)�����ұM����Ҫ��ָ�����ա����M(j��n)�����ã���?y��n)��@��(hu��)����(d��o)�²���Ҫ�Ġ�(zh��ng)�h������Ҋ���ٷ���(du��)�@һ���}���^�c(di��n)��څ�ڱ��أ���Ҳ���J(r��n)�������ڌ�(sh��)�`�м����M(j��n)һ����̽������

�����J(r��n)�飬Ŀǰ������ӑՓ���]���P(gu��n)ע�������f��Ԯ�����ɌW(xu��)�f�@һ���}�Č�(sh��)�`���܌��ԣ��������䱳��ķ��W(xu��)�о��c˾����(sh��)�`֮�g���P(gu��n)ϵ�@һ����������ش��@һ���}����õ�·���Dz�ȡһ�N�����(hu��)�W(xu��)�Ĺ������x�о�ҕ�ǣ����ȿ����ڲ�ͬ���ɂ��y(t��ng)�����£����ɌW(xu��)�f��˾�������f���о���������ʲô�ӵĹ��ܽ�ɫ����̽���҇�(gu��)�����ĕ�Ԯ�����ɌW(xu��)�f�M(j��n)���f���Č�(sh��)�`�ӑB(t��i)����������ڴ˻��A(ch��)����������Փ��؞���c�F(xi��n)��(sh��)�����Եķ�˼����?y��n)��ڲ�ͬ�ķ��ɂ��y(t��ng)�У����W(xu��)�о��c˾����(sh��)�`֮�g���P(gu��n)ϵ���M��ͬ�������m����һ��(gu��)�IJ����f��ģʽ���܌�(du��)������(gu��)�ҁ��f�����m�ã��������ّ�(y��ng)�����m�á��������x�о�����ҪĿ��(bi��o)�nj�(du��)��ͬ��Ҏ(gu��)���F(xi��n)���M(j��n)�Ќ�(sh��)�`�w��̽�������(hu��)������������c���(hu��)�W(xu��)�Ľ�(j��ng)�(y��n)��(sh��)�C�о��o�����B���nj���(j��ng)�(y��n)��(sh��)�C�о����C(j��)�Ʒ����c��Փ��(g��u)����؞ͨ��һ�N·������ȡ�������x�о�ҕ���������c��o�����B�Ľ�(j��ng)�(y��n)��(sh��)�C�о�������ӑՓ�@һ���}�ĺ�̎�ǣ����Ԍ����������(hu��)���ܱ��^�����ǃH��Ҏ(gu��)���ı��^����ҕҰ�£��ĸ����^�Č�����l(f��)�������x������֮�⣬�������x���о��M(j��n)·߀̽ӑ������������(hu��)����Ŀ��(bi��o)֮������O(sh��)Ӌ(j��)���M(j��n)���P(gu��n)�ƶȣ��@���ڹ��ܚw��֮��Ҫ�M(j��n)һ����Q�Ć��}�����σɷN�˴˽��m(x��)�Ĺ������x�о�ҕ��Ҳ�Ǯ�(d��ng)����^���о������������о���ʽ��

���b�ڴˣ����Č�������(g��)��Ҫ���E��(du��)�@һ���}չ�_��(x��)��ӑՓ�����ȣ��ڹ��ܱ��^ҕҰ�£�ӑՓ�����ĕ�Ԯ�����ɌW(xu��)�f�M(j��n)���f���IJ�ͬ���x���@�nj�(du��)�҇�(gu��)���P(gu��n)˾����(sh��)�`�M(j��n)�н�(j��ng)�(y��n)�о��Ļ��A(ch��)����Σ��Խ�(j��ng)�(y��n)�о��ķ�ʽ�������о��c�|(zh��)���о��������҇�(gu��)�����ĕ�Ԯ�����ɌW(xu��)�f�M(j��n)���f���Č�(sh��)�`�ӑB(t��i)����������������ɷ���Ļ��A(ch��)�ϣ����Č��ķ��W(xu��)�о��c˾����(sh��)�`���P(gu��n)ϵ�Ƕȣ��������˾�������f����Ԯ�����ɌW(xu��)�f�@һ���}���Ҏ(gu��)������������Ҫ�f�����ǣ������ɌW(xu��)�f���@һ����ĺ��x�ڲ�ͬ���Z�������в�e�ġ����磬�����J(r��n)�飬����(gu��)���W(xu��)�Z���µġ��W(xu��)�f����la doctrine���c����(gu��)�Z���µġ����W(xu��)�W(xu��)�g(sh��)�о�����legal scholarship�����Dz�ͬ�ĸ��ǰ����ָ���W(xu��)�ң��������W(xu��)�ң�����һ��(g��)���w�����a(ch��n)�ķ���˼�룬���߄t��ָ���W(xu��)Ժ�ČW(xu��)�߂��ĸ��N�W(xu��)�g(sh��)�о�����(du��)�����M(j��n)�б��^�о���Ҫʮ��֔(j��n)����С�ġ�Ŀǰ���҇�(gu��)���W(xu��)�硢˾����(sh��)��(w��)�猦(du��)���ɌW(xu��)�f�@һ����ķQ�^Ҳ�����y(t��ng)һ�������ɌW(xu��)�f��߀�С����W(xu��)��Փ��������W(xu��)�f����������Փ�������W(xu��)�^�c(di��n)���Ȳ�ͬ���������߸ɴ�ͽС������������Č�������(du��)���ɵ����x��ʹ�÷��ɌW(xu��)�f�����P(gu��n)�����������һ��(g��)��(f��)��(sh��)�������һ��(g��)���w�Ը��ָ�W(xu��)�I(l��ng)���(n��i)�ĸ��N�W(xu��)�g(sh��)�^�c(di��n)�͌W(xu��)�턓(chu��ng)������������wһ�㱻���ڮ�(d��ng)���Ї�(gu��)�ķ��W(xu��)�W(xu��)�ߡ����ڌ�(du��)���W(xu��)�о���˾����(sh��)�`֮�P(gu��n)ϵ�M(j��n)���о���Ŀ�ģ����IJ�δ�漰�������(hu��)�ƌW(xu��)������Ȼ�ƌW(xu��)��Փ��˾���������m�õ����Σ��������Ҳ��һ��(g��)�dz�ֵ���P(gu��n)ע���I(l��ng)��

һ��˾�������ĕ�Ԯ�����ɌW(xu��)�f�M(j��n)���f���Ĺ��ܱ��^

�ڮ�(d��ng)���������Ҫ��(gu��)�ң�˾����(sh��)�`�c���W(xu��)�о��g�Ĺ�����(li��n)ϵ���M��ͬ�������ĕ�Ԯ�����ɌW(xu��)�f�M(j��n)���f��Ҳ�������c(di��n)���P�������īI(xi��n)��x�������ԣ����в�������(du��)�Ї�(gu��)������(gu��)��Ӣ��(gu��)����(gu��)������(gu��)�����_˹�������m���Ĵ������ȇ�(gu��)�ҵķ�ԺԮ�����ɌW(xu��)�f�M(j��n)��˾�������f������r�M(j��n)���ˌ��TӑՓ���P���J(r��n)�飬���댦(du��)�@Щ��r��������ʲô�����x�ϵĻش𣬾���Ҫ���������˾�������f�������(hu��)���ܡ�˾��ϵ�y(t��ng)�c���(hu��)����ϵ�y(t��ng)���P(gu��n)ϵ�ȹ������xҕ�����M(j��n)�п��졣����(gu��)����(gu��)�c����(gu��)��˾�������f���Ǵ�ҕ�������N��ͬ�L(f��ng)��Ĵ�����

��һ������(gu��)��(sh��)�|(zh��)���x�f���L(f��ng)���µķ��ɌW(xu��)�fԮ��

����(gu��)˾�������f��������Ҫ�������nj�(sh��)�|(zh��)���A��dz����@�����������o(j��)��ʮ������������W(xu��)�������ܿˣ�Neil MacComick���c�_Ĭ˹��Robert Summers������(d��o)�Ŀ��(gu��)˾���L(f��ng)����^�о��(xi��ng)Ŀ���͌�����(gu��)˾�������f�����x�錍(sh��)�|(zh��)���x�f���ĵ��ʹ���������ı��F(xi��n)���Ǵ�����(d��)���Č�(sh��)�|(zh��)�����ɣ�independent substantive reasons�����\(y��n)���ڲ����ĕ����@Щ��(d��)���Č�(sh��)�|(zh��)�����ɰ�����(j��ng)��(j��)�ġ����εġ����(hu��)�ĸ��N���ɣ���(d��ng)ȻҲ�������ɌW(xu��)�f���@Щ���ɼț]�б������M(j��n)��ʽ�����ƶ����������У�Ҳ�]��������������(qu��n)�������DZ������ԡ���(du��)Ԓʽ�ġ���discursive����ʽ�����\(y��n)�ã���Փ�C�ЛQ�Y(ji��)��������(gu��)˾�������f�����@һ���c(di��n)���������������Ļ����������磺����(gu��)�����������O(sh��)�����^��ĵ���(sh��)�|(zh��)��ԭ�t������(li��n)����߷�Ժͬ�r(sh��)���Ǒ�����Ժ�������˾���C(j��)�P(gu��n)�������Ǹ�(j��)�e��Ժ�����A�������Ì�(sh��)�|(zh��)��(n��i)���M(j��n)���f��������(gu��)�����^����������η֙�(qu��n)�Y(ji��)��(g��u)��˾���C(j��)�P(gu��n)�ę�(qu��n)���������������C(j��)�P(gu��n)��˾���C(j��)�P(gu��n)Ҳ�����H�Ƿ��ɵĈ�(zh��)���ߣ�����ͬ�r(sh��)�Ƿ��ɵ��ƶ��ߣ�ֳ��ؕr(sh��)���M(j��n)�и�������(zh��ng)�Ěvʷ�Q��������(gu��)��˾��ϵ�y(t��ng)��(du��)����ʽ����������ҕ�̶�Ҫ�h(yu��n)����Ӣ��(gu��)������Ӣ(li��n)���(gu��)�ң��ȵȡ�

���@�ӵı����£�����(gu��)��Ժ�IJ����ĕ������Ǹ�(j��)�e��Ժ�IJ����ĕ�Ԯ�����ɌW(xu��)�f�M(j��n)���f������r�dz���Ҋ�����磬��(li��n)�����Ѳ�����V��Ժ������ԓԺ��2013��8����2014��8���g�������ЛQ���У���11.4%���ЛQ��ֱ�������ˌW(xu��)�ߵ��^�c(di��n)���vʷ�ؿ�����1950�굽2008���59���g������(gu��)����(li��n)��Ѳ�����V��Ժ���_���ЛQ������7.6%���ЛQ�����������ˌW(xu��)�ߵ��^�c(di��n)һ�Ρ�����(du��)����(gu��)(li��n)����߷�Ժ60���g��1949��2009���������ЛQ���M(j��n)�еĽy(t��ng)Ӌ(j��)�о��@ʾ���������ÌW(xu��)���^�c(di��n)һ�ε��ЛQ���ı����_(d��)�����@�˵�32.21%����ƽ��ÿ���ЛQ�����ÌW(xu��)�ߵ��^�c(di��n)���^һ�Σ��@��ζ������һ���ЛQ���ж�����ÌW(xu��)���^�c(di��n)����r�dz��ձ顣���H��ˣ������о�߀�@ʾ����������(gu��)�ĸ�(j��)�e��Ժ�У��ЛQ����(du��)�W(xu��)���^�c(di��n)��Ԯ���S���r(sh��)�g���Ƴ���u������څ��(sh��)�����������ڹP����Ҋ�Č�(du��)������(gu��)�ҵIJ����ĕ�Ԯ�����ɌW(xu��)�f�M(j��n)���f������rչ�_�Ľy(t��ng)Ӌ(j��)�о��ж��Ƿdz��ߵġ��c��ͬ�r(sh��)������(j��)�P�ߵ��^�죬����(gu��)�ķ��W(xu��)�W(xu��)�߂�Ҳͨ�����Լ����^�c(di��n)����(j��)�e��Ժ���ЛQ��Ԯ����s�������J(r��n)�飬�@�w�F(xi��n)������W(xu��)�g(sh��)˼�댦(du��)˾����(sh��)�`��Ӱ������������W(xu��)ԺҲ��(hu��)�e�O��(du��)�����r�M(j��n)�����c(di��n)������

���ǣ�������ˣ����������ټ��������¡���˹�{����������(gu��)��˾����(sh��)�`�c���W(xu��)�о�֮�g���P(gu��n)ϵ��Ȼ����o�ܣ��������ձ�ı˴˺�ҕ�����W(xu��)�猦(du��)˾����(sh��)�`��Ӱ���������(y��ng)ԓ���������@�N�P(gu��n)ϵ���ݞ顰�������ǡ���divergent paths�������J(r��n)�飬����@�N�F(xi��n)���ԭ��Ȱ���˾��ϵ�y(t��ng)�ģ�Ҳ�������W(xu��)��ġ�һ���棬����(gu��)�ķ��ٽK�����������o���������Ɂ�����(d��ng)�����(qu��n)�������Ҳ�͕�(hu��)׃�ñ��ض����أ��е�ȥ��Փ�ģ��������H�����ЛQ������һ���棬�܌�(sh��)�����x�W(xu��)�g(sh��)���y(t��ng)��Ӱ푣�����(gu��)�ķ��W(xu��)�W(xu��)�g(sh��)�Ј�(ch��ng)Խ��Խ��ҲԽ��Խ���I(y��)������(y��u)��ķ��W(xu��)�҂����A���������(hu��)�ƌW(xu��)�ķ�����(du��)�����M(j��n)�С����A�^�족��һ��Ҳ��ȥ���]�����Ƿ����m���ܱ�����?y��n)����������ڌ��I(y��)�I(l��ng)���ҵ�������x�ߡ���˹�{�J(r��n)�飬��(y��ng)ԓ�ķ�Ժ�c���W(xu��)��ɂ�(g��)����Lԇ�M(j��n)���{(di��o)����׃���Լӏ�(qi��ng)���ߵ�(li��n)ϵ�������@һ����?ji��n)����?gu��)���W(xu��)���������T���W(xu��)�ߵĹ��Q��

��������(gu��)�����I(y��)��ͬ�w˼�S�µķ��ɌW(xu��)�fԮ��

�ڵ�(gu��)�������ĕ�Ԯ�����ɌW(xu��)�f�M(j��n)���f������r�c����(gu��)��ƣ�����Ԯ�������l���������书�ܱ����c����(gu��)���M��ͬ���ڵ�(gu��)���oՓ�Ƿ���߀�Ƿ��W(xu��)�ң������HҪ��(j��ng)�v�dz���(bi��o)��(zh��n)���҇�(y��n)��ķ����x�W(xu��)Ӗ(x��n)��������Ҫ��(j��ng)�^��(y��n)����x���^�̣��@ʹ�÷����c���W(xu��)���������鏊(qi��ng)�ҵķ����I(y��)��ͬ�w˼�S�c���R(sh��)���˴�֮�g��(li��n)ϵʮ�־o�ܡ���(gu��)�ķ����x�W(xu��)����(sh��)�H�Ͼ���ͨ�^���W(xu��)�W(xu��)���c�����l������(d��ng)������ͬ��(g��u)�족������һ�N�Դ�wϵ���������С����ڷ�����professorenrecht���@�ӵķQ�^�����@�N��r�£����ٵIJ����f����(j��ng)���ؑ�(y��ng)�����ÌW(xu��)�ߵ��^�c(di��n)�ɞ�ʮ��������µ����顣�ЌW(xu��)�����S�C(j��)��ȡ��һ����1985��ĵ�(gu��)(li��n)������˾���ЛQ��(b��o)�沢��(du��)���M(j��n)�нy(t��ng)Ӌ(j��)���l(f��)�F(xi��n)ƽ��һ���ЛQ��ҪԮ���W(xu��)�g(sh��)�ı�13�Ρ��M�������]���f���@Щ�W(xu��)�g(sh��)�ı��Ƿ��Ƿ��W(xu��)Փ�ģ��@һ��������Ҳ���ஔ(d��ng)�@�˵ġ���ͬһ���Ӣ���m�������ЛQ���У�ƽ��һ���ЛQ��ֻ�����ˌW(xu��)�g(sh��)���������Ι�(qu��n)������secondary authority���^�c(di��n)0.77�Ρ���(gu��)���@һ�����ڹP�����Ѽ����ĸ��N���P(gu��n)�о���(sh��)��(j��)������ߵġ�

�@�N˾�������f���ġ���(gu��)ģʽ���Įa(ch��n)��߀�������Ī�(d��)�ر������ڵ�(gu��)�ķ����x�W(xu��)���y(t��ng)�У����W(xu��)�����c���W(xu��)�о�һֱ�^�鱣�غͷ��]��Ҳʮ�ֳ�������˼����f������(gu��)�ķ��W(xu��)Ժ������(hu��)�O(sh��)�÷��W(xu��)���I(y��)����ġ�ͨ�R(sh��)�n�̡������W(xu��)�о���Ҫ�P(gu��n)ע��Щ��˾����(sh��)�`�������x�Ć��}���������е�(gu��)���W(xu��)�������(hu��)�ƌW(xu��)���۹⌦(du��)���Ɇ��}�M(j��n)�С����A�^�족���vʷ�ؿ�����(gu��)�ķ��W(xu��)�����������бȷ��ٸ��ߵ����(hu��)��λ�����W(xu��)�ҵ�˼�댦(du��)�ڵ�(gu��)��ľ���a(ch��n)���^�P(gu��n)�I��Ӱ푡���(gu��)��W(xu��)�ķ��W(xu��)����ϯλ�O(sh��)�÷dz��٣��W(xu��)��һ�㶼Ҫ��(j��ng)�^�L(zh��ng)�ڵĴ㟒�����ܸߵČW(xu��)�g(sh��)�A�β��ܫ@�÷��W(xu��)����ϯλ�����ق�?c��)ګ@���I(y��)�Y��֮ǰҲҪ��(j��ng)�^�^�L(zh��ng)�r(sh��)�g�ķ��W(xu��)������һ����Ҫ�@�ò�ʿ�W(xu��)λ����ͨ�^��(y��n)��ć�(gu��)�ҿ�ԇ���ɞ顰��ȫ�ķ����ˡ������@���g��(du��)�����M(j��n)�ЌW(xu��)�g(sh��)Ӗ(x��n)����ָ��(d��o)�ģ�������Щͨ�^�����(y��n)���x�γ���ķ��W(xu��)���ڂ������W(xu��)���ڌ�(du��)���ٵ�Ӱ푿����֪���c����(gu��)�ķ��W(xu��)����ͨ����������W(xu��)�Ʊ�����ͬ����(gu��)�ķ��W(xu��)���ڎ���һɫ�Ǽ��ⷨ�W(xu��)�������@ʹ������?c��)��@һ����(du��)���]�ĭh(hu��n)���б˴˸�����Ϥ�����⣬�c����(gu��)���Ї�(gu��)���˿ڱ���Ĵ��(gu��)��ͬ�����Z���W(xu��)�W(xu��)�g(sh��)�Ј�(ch��ng)����(du��)�^С������Ҫ������ݔ��Ӱ푞��������Z���W(xu��)�ҵČW(xu��)�g(sh��)��Ʒ��Ŀ��(bi��o)�ܱ������ǵ�(gu��)�����ܵ�(gu��)Ӱ푵ĵ^(q��)�ġ�Ȧ��(n��i)�ˡ����@�cǰ����˹�{����������(gu��)����r�γ��r�����

���⣬����(zh��n)֮���˼�ȡ�vʷ��Ӗ(x��n)���ڵ�(gu��)(li��n)�����Ժ������(d��o)�£���(gu��)˾���ЛQ���f���L(f��ng)��Ҳ�l(f��)�����^���D(zhu��n)��(sh��)�|(zh��)�����䱳�������Ȼ��˼����uռ��(j��)�f���L(f��ng)���������1973�꣬��(gu��)(li��n)�����Ժ�ڡ����������������ЛQ�����������������W(xu��)����ձ鹲�R(sh��)���ڃ�(n��i)���T����(sh��)�|(zh��)�����ɶ������ڱ�Ҫ�r(sh��)�ɞ鷨�ɜYԴ��ͬ���һ��(li��n)�����Ժ�Q�hҲҎ(gu��)�������з��ٵ�˾���ÛQ���衰����������Փ�C���A(ch��)֮�ϡ����@Щ���鷨�ɌW(xu��)�f�����M(j��n)�뵽˾�������f���Є�(chu��ng)���˗l������֮������(n��i)�������ĭh(hu��n)������˾�������f����ʽ�ĸ߶����Ի���ʹ�õ�(gu��)�ķ��W(xu��)�҂��c���ق����з����I(y��)��ͬ�w˼�S�����R(sh��)��Ԯ�����ɌW(xu��)�f�M(j��n)��˾�������f���ɞ��(gu��)˾�����@�����c(di��n)��

����������(gu��)˾����ʽ���x֮�µķ��ɌW(xu��)�f����Ԯ����

����(gu��)��˾�������f���L(f��ng)��(j��ng)�����о��߂���������(gu��)ʽ��(sh��)�|(zh��)��˾�������f���L(f��ng)��Č�(du��)������ԳʬF(xi��n)����������ʽ���x�͘O��(ji��n)���x�f���Ĵ����~������(gu��)���ЛQ����������ѭ��(y��n)�����ʽ���x����Փ�Y(ji��)��(g��u)���ЛQ������?j��n)?sh��)Ҳ������(gu��)����(gu��)���ЛQ����?j��n)?sh��)�ٲ��١��M���з���(gu��)�W(xu��)����������(j��ng)�^�װ���İl(f��)չ������һ��(g��)���w�ķ���(gu��)�W(xu��)�f�ѽ�(j��ng)�ɞ�����Ҫ�ķ��ɜYԴ���������g�ӷ��ɜYԴ����������(gu��)���ЛQ���Ў��]�г��F(xi��n)�^Ԯ�����ɌW(xu��)�f�M(j��n)���f������r��δ��˶���׃�����ƶ������棬�P���ԡ�doctrine�����W(xu��)�f�������P(gu��n)�I�~�M(j��n)�Йz�����l(f��)�F(xi��n)�ڷ���(gu��)�ĬF(xi��n)�з����в������ڡ��W(xu��)�f���������������(j��)���ա�֮ı������P���Ѽ��������P(gu��n)�īI(xi��n)��Ҳ�]���ᵽ���ɌW(xu��)�f������(gu��)��˾��ϵ�y(t��ng)Ԯ������r�������(y��n)�C�^�����о����P��߀�z������˷���(gu��)��߷�Ժ��Cour de cassation���ͷ���(gu��)���������Ժ��Conseil d'��tat����2020��10�¹��_��ȫ��364�ݰ�����Ҳ�_��(sh��)�]�аl(f��)�F(xi��n)�@Щ�������ЛQ������Ԯ�����ɌW(xu��)�f�M(j��n)���f������r��

����(gu��)���ЛQ������Ԯ�������ɌW(xu��)�f������̵Ĺ����Ա���������������������������ȴ�ꑷ�ϵ��(gu��)�����ܵ�����(gu��)��Ӱ푵ć�(gu��)�ҵ�˾�������f���L(f��ng)���c����(gu��)���ơ��@Щ��(gu��)���������w���ꑷ�ϵ���_�R�ӷ�ϵ���c�ܵ�(gu��)��Ӱ푵��ն����ӷ�ϵ��(gu��)�����^(q��)������ꑷ�ϵ��(gu��)���mȻ�����ڳ��ķ����y(t��ng)���������ԁ����仯����r������ȫ��ͬ���ڷ���(gu��)�侎��ʹ_���r(sh��)�ڣ�������ʽ�������R(sh��)�ΑB(t��i)�Ǻ�(qi��ng)�ģ������ڵ�(gu��)����ʿ��˹���ļ{�S���^(q��)�ķ��仯�r(sh��)�����ѽ�(j��ng)���F(xi��n)�����@�ġ������ɾ���ע�뷨�ɡ��ķ��^��(du��)��ʽ���A���@�Ƿ���(gu��)˾�������f�����^�ڵ�(gu��)˾�������f��������ʽ���Ěvʷ������

���⣬�ܶ����P(gu��n)�о����J(r��n)�飬����(du��)�����⡱�ķ֙�(qu��n)�Y(ji��)��(g��u)Ҳ�Ƿ���(gu��)˾�������f����ʽ������Ҫԭ����(gu��)�vʷ�������dz���(qi��ng)���һԪ��(qu��n)�����y(t��ng)��˾���C(j��)�P(gu��n)��ҕ�鷨�ɵ��Ҍ�(sh��)��ʾ�ߺ͈�(zh��)���ߡ��������ϵ�˹�F���ԣ�����ֻ�ǡ����ɵ��족�������߂䡰˾���취���ܡ������ϵ�©����˾���^���л�������(hu��)�õ�������J(r��n)����ͨ��Ժһ�㲻��(hu��)Ԯ������������YԴ�M(j��n)���f����������(hu��)�M(j��n)�С������m(x��)�족�ȳ�Խ��(qu��n)�Ļ��(d��ng)������ί�T��(hu��)����������ڑ�����Ժ����������Ժż����(hu��)Ԯ������֮������Ι�(qu��n)����Ԓ�Z�M(j��n)���f������Ҳ����(hu��)�|���������ɌW(xu��)�f�ڃ�(n��i)�������YԴ���ϼ�(j��)��Ժ����(du��)���¼�(j��)��Ժ���н^��(du��)��(qu��n)�����ϼ�(j��)��Ժ��(hu��)�����V�����^���Ќ�ҕ�¼�(j��)��Ժ�IJ����f������ˣ��¼�(j��)��Ժ�O���ڲ����f��r(sh��)Ԯ�����l������YԴ���Է����ϼ�(j��)��Ժ����ë������

�����(gu��)���ЛQ����Ԯ�����ɌW(xu��)�f�M(j��n)���f����ԭ��߀��������(gu��)��˾���C(j��)�P(gu��n)���֡��������x���ăr(ji��)ֵȡ���ЛQ����(ji��n)�Ρ���ʽ���������mȻ��(hu��)��(d��o)��(du��)˾���������}�ķN�Nԍ������Ҳ���J(r��n)���nj�(du��)˾����(qu��n)���Ե�һ�N���o(h��)�����^��������(gu��)�ҵ�˾���C(j��)�P(gu��n)�������M(j��n)˾�����_�e�룬����(gu��)��˾���C(j��)�P(gu��n)��һ�����_Ҏ(gu��)�����IJ����_���z�����Ҋ�����_����(du��)�����������V�IJö����ɲ����_���ЛQ�M�岻���_�����ٺ��h�����_���ڸ���(gu��)���ɽ�ͷ��W(xu��)��e�O���M(j��n)˾�������c��(sh��)��(j��)���˹����ܼ��g(sh��)��Y(ji��)�ϵĽ��죬����(gu��)�sͨ�^���������ֹͨ�^��(sh��)��(j��)��(du��)���ٵIJ���Ҏ(gu��)���M(j��n)���о����@������Ŀ����������ϵ�y(t��ng)�ıډ����������ܵ����ε��������(hu��)���صĸɔ_������˾���Ī�(d��)���ԡ��@Ҳ�Ƿ���(gu��)���W(xu��)���������o(j��)����ʮ�����(j��ng)�^��ӑՓ֮���_(d��)�ɵ�һ�NĬ�����R(sh��)����֮��˾�����I(y��)�������]�����������x�����ֲ�ڷ���(gu��)��˾�����y(t��ng)�У�ͨ�^Ԯ�����ɌW(xu��)�f�c���W(xu��)�绥��(d��ng)����r�ڷ���(gu��)��Ȼ�ͷdz��y�l(f��)����

�C�����ό�(du��)����(gu��)����(gu��)������(gu��)��r�ı��^�о����y�l(f��)�F(xi��n)��һ��(gu��)�IJ����ĕ��Ƿ�Ԯ�����ɌW(xu��)�f�M(j��n)���f������ʲô������Ԯ�����ɌW(xu��)�f�M(j��n)���f������Ҫȡ�Q����ԓ��(gu��)���y(t��ng)��˾���Г�(d��n)��ʲô�ӵĹ��ܽ�ɫ���Լ�˾����(sh��)�`�c���W(xu��)�о����P(gu��n)ϵ����һ��(g��)���}�������Č���ǰһ��(g��)���}���҂����܃H�H��?y��n)������?gu��)�����@�ӵ�Ҏ(gu��)�����ߴ����@�ӵIJ��������J(r��n)���҇�(gu��)˾����(y��ng)ԓ���@��(g��)����l(f��)չ����(du��)�҇�(gu��)�����ĕ�Ԯ�����ɌW(xu��)�f�M(j��n)���f������r�M(j��n)�з�˼�����ҕ�Ǯ�(d��ng)ȻҲ��Ҫ�ǹ������x�ġ��@һ�M(j��n)·Ҫ���҂����c(di��n)�����҇�(gu��)˾�������f�������ݵĹ��ܽ�ɫ���ڴ˻��A(ch��)�Ϸ�˼��(sh��)Ȼ�c��(y��ng)Ȼ֮�g�ď��������ᘌ�(du��)�ˆ��}��Ҏ(gu��)����������

�����҇�(gu��)˾�������ĕ�Ԯ�����ɌW(xu��)�f�M(j��n)���f���Ĺ����c�C(j��)��

��ǰһ�����M(j��n)�й��ܱ��^�Ļ��A(ch��)�ϣ�������ҕ���۽����҇�(gu��)�����ĕ�Ԯ�����ɌW(xu��)�f�M(j��n)���f���Č�(sh��)�`���@�ɲ��ֶ��nj�(du��)�@һ�F(xi��n)���M(j��n)�й��ܷ�˼����Ҫ���E���c�������о���ͬ�����IJ�ֻ��(du��)�����ĕ�Ԯ�����ɌW(xu��)�f�ĬF(xi��n)��(sh��)�����M(j��n)������������Ҫ����ϣ��ͨ�^��(j��ng)�(y��n)�о��l(f��)�F(xi��n)�䱳���ԭ��Ԯ�����߲�Ԯ���ĸ��N���ɡ���ˣ��ڷ����ϣ����ˌ�(du��)�ѹ��_�IJ����ĕ��M(j��n)�Йz���������y(t��ng)Ӌ(j��)���⣬�|(zh��)���о�Ҳ��ʮ�ֱ�Ҫ�ġ��������y(t��ng)Ӌ(j��)֮�P�ߌ����c(di��n)�Y(ji��)�ό�(du��)13λ���ٵ��LՄ�M(j��n)�ж��ԵęC(j��)�Ʒ��������^���҇�(gu��)�����ĕ�Ԯ�������߲�Ԯ�������ɌW(xu��)�f�M(j��n)���f����ԭ��

��һ����(du��)�ѹ��_�IJ����ĕ�����������

�҂��xȡ����ߙ�(qu��n)���Եġ��Ї�(gu��)�����ĕ��W(w��ng)�������M(j��n)�а����Y�x�Ļ��A(ch��)��(sh��)��(j��)��(k��)�����o�ԡ����ְ����������������۷���������˾����(sh��)��(j��)ƽ�_(t��i)�����a(b��)�䡣���w���������ǣ��ڲ����ĕ�����ĵ��f�����֣�������Ժ�J(r��n)�顱���֣����P(gu��n)�I�~�z���ķ�ʽ�M(j��n)�а����Y�x�����P(gu��n)�I�~�xȡ�ϣ��҂����������P(gu��n)�о���ϣ���M���ܶ�ث@ȡ��Ч�ӱ���

�ڵ�һ݆�z���У��҂����Ȍ������W(xu��)��Ժ�����ڡ������P(gu��n)�I�~��֮���x���ˡ�����/����/�W(xu��)��/�ώ�+�J(r��n)��/����/��(qi��ng)�{(di��o)���Ȳ�ͬ���P(gu��n)�I�~�M�ϣ�������ʹ�á�����/���W(xu��)/��/�̷�/������+�W(xu��)�f/�^�c(di��n)/����/��Փ�����P(gu��n)�I�~�M�ϣ�����ԡ������������P(gu��n)�I�~�M(j��n)�Йz��������(sh��)�P(gu��n)�I�~�z���@�õĘӱ���(sh��)�������࣬���ǣ���(d��ng)�P(gu��n)�I�~�ǡ����W(xu��)��Փ����������Փ�������������ߡ��W(xu��)�f��������Փ���r(sh��)����(j��ng)�^�Y�x�����ԫ@��һ����(sh��)������Ч�ӱ����@ʹ�҂��a(ch��n)�������A(y��)�У��҇�(gu��)�����ĕ�Ԯ�����ɌW(xu��)�f�M(j��n)���f���^�����(sh��)�Ǹ���ʽ�ġ�ģ����Ԯ��������ֱ�ӡ����w��ָ�����յ�Ԯ����

�ڵڶ�݆�z���У��҂�������Ī���أ�Deborah J. Merritt���������ϣ�Melanie Putnam���Լ����жY���ڵ����P(gu��n)�о���ȡ�ęz����ʽ�����҇�(gu��)���W(xu��)�о��I(l��ng)������Ӱ����ČW(xu��)�ߵ����������P(gu��n)�I�~�M(j��n)�Йz�������w�����ǣ����L(zh��ng)����W(xu��)�Ї�(gu��)�������(hu��)�ƌW(xu��)�u(p��ng)�r(ji��)�о����İl(f��)���ġ��Ї�(gu��)�܌W(xu��)���(hu��)�ƌW(xu��)����Ӱ����W(xu��)�����а�2020�棩���y(t��ng)Ӌ(j��)���҇�(gu��)���W(xu��)������Ӱ�����300�˵��������������P(gu��n)�I�~�M(j��n)�Йz�����ٌ������P(gu��n)�IJ����ĕ��ĽY(ji��)�����ų���ȥ�����ڿ��쮔(d��ng)���҇�(gu��)���W(xu��)�о��c˾����(sh��)�`���P(gu��n)ϵ֮Ŀ�ģ��҂��]�ач�(gu��)��W(xu��)�ߵ����������҇�(gu��)�vʷ�ϵČW(xu��)�ߵ����������P(gu��n)�I�~�M(j��n)�Йz������ֹ2020��12��18�գ���(j��ng)�^��݆�z�������o�Դ������˹����x�ͱ������҂��H�õ��܉�������Ч�ӱ��IJ����ĕ�777�ݡ�

Ҳ�S���о���ȡ�ęz����ʽδ�ܸF�M���N�c�˷N�f���F(xi��n)�����P(gu��n)���P(gu��n)�I�~���҂�?c��)ڌ��x���Y�x��Ч�ӱ����^����Ҳ���ܴ������^�`������ĕ����_������Ҳʹ�ñ��о�ȱʧ��һЩ��Ч�ӱ������oՓ��Σ���Ŀǰ�����^�|�ı����_�IJ����ĕ����ԣ�777�ݲ����ĕ���������ռ�ı����Ƿdz�С�ģ����������f�ǜ溣һ�ڡ��@Ҳ�DZ��ĵĽ�(j��ng)�(y��n)�о��ĵ�һ��(g��)��Ҫ�l(f��)�F(xi��n)���҇�(gu��)�IJ����ĕ��O��Ԯ�����ɌW(xu��)�f�M(j��n)���f�����҇�(gu��)�IJ����ĕ�Ԯ�����ɌW(xu��)�f�M(j��n)���f������r֮��Ҋ���ƽ�����(gu��)����r���c����(gu��)����(gu��)����r������֮�e�����������҇�(gu��)�����ĕ�Ԯ���������������h��(n��i)��Ҏ(gu��)����r�����ǣ�������ˣ���(du��)�@Щ�H�е���Ч�ӱ��M(j��n)����ͻ�̎���ͽy(t��ng)Ӌ(j��)����Ҳ�Ƿdz��б�Ҫ�ģ��ɴ˿��l(f��)�F(xi��n)�҇�(gu��)�F(xi��n)�в����ĕ�Ԯ�����ɌW(xu��)�f�M(j��n)���f����ijЩҎ(gu��)�ɺ����c(di��n)�����^��������Ч�ӱ��Ĕ�(sh��)�����ޣ������Ěw������_��(sh��)���y��ɣ����ĺ��m(x��)����Ҫͨ�^�|(zh��)���о������M(j��n)�Кw�������

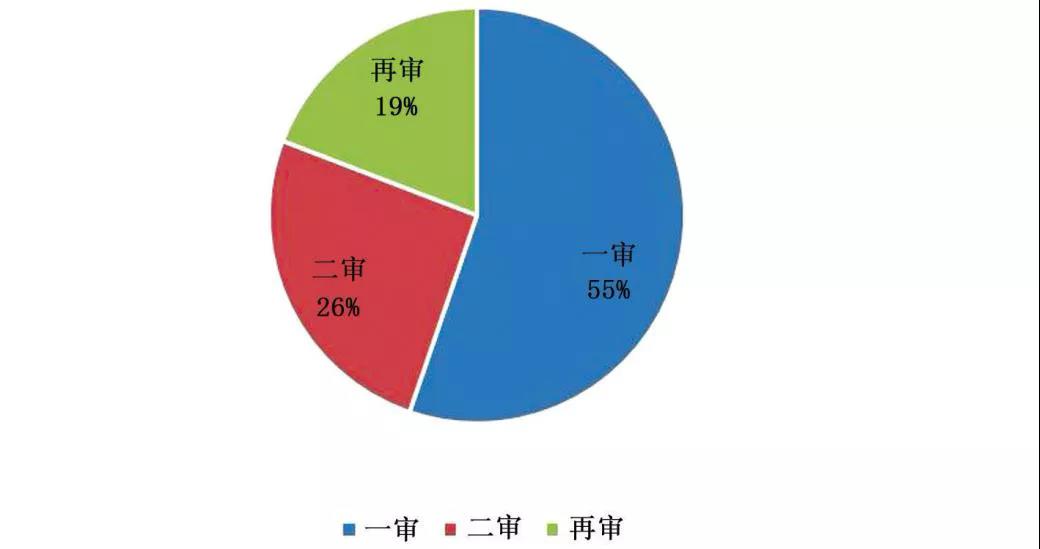

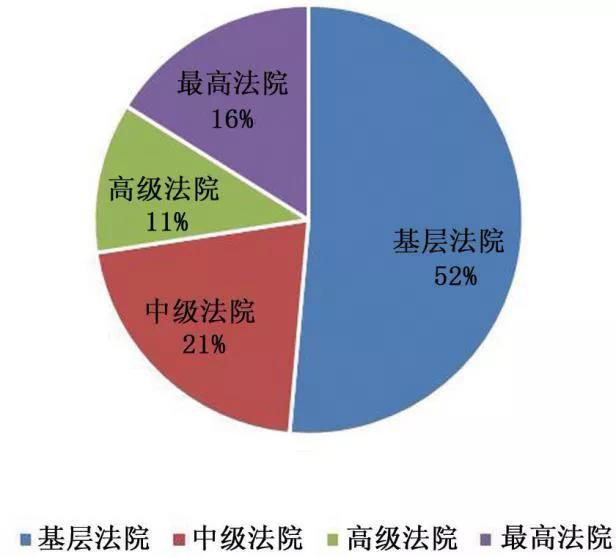

��(du��)777����Ч�ӱ��İ�������M(j��n)�нy(t��ng)Ӌ(j��)��l(f��)�F(xi��n)�����°����IJ����ĕ���648�ݣ��ژӱ�����ռ�ı�����83.4%����ߣ����������IJ����ĕ���74�ݣ������°����IJ����ĕ���32�ݣ�����(zh��)�а����IJ����ĕ���23�ݣ���ռ�Ȅt�������^10%���@�f�������҇�(gu��)�������ĕ�Ԯ�����ɌW(xu��)�f�M(j��n)���f������r��Ҫ���������°����С��҂���(du��)�@Щ�����ĕ������ĕr(sh��)�g������������Ժ�Ӽ�(j��)���ķ�������M(j��n)���˽y(t��ng)Ӌ(j��)���ڕr(sh��)�g�c����?q��)��Է���]�аl(f��)�F(xi��n)���@�������ԣ��ڌ�������ͷ�Ժ�Ӽ�(j��)����t�l(f��)�F(xi��n)��һЩ������Ҏ(gu��)����������

�D 1 �ӱ������Č�������ֲ�

�D2 ����ӱ������ķ�Ժ�ČӼ�(j��)�ֲ�

��D1�͈D2��ʾ��һ������?q��)����İ����c���ӷ�Ժ�����İ����ژӱ���ռ���^�����(sh��)���քe�_(d��)����55%��52%�����@������ζ�����ӷ�Ժ��һ����Ժ���A�����ڲ����ĕ���Ԯ�����ɌW(xu��)�f�M(j��n)���f�������]���҇�(gu��)��߷�Ժ����(j��)��Ժ���м�(j��)��Ժ�c���ӷ�Ժ�Ĕ�(sh��)���ȴ�s��1��31��410��3115��������(du��)ֵ������^����(j��)���l(f��)�F(xi��n)������߷�Ժ�����ӷ�Ժ��Ԯ�����ɌW(xu��)�f�M(j��n)���f������r�ı�����s��1333.33��29.58��4.25��1���@һ����ı����P(gu��n)ϵ�f������Ժ�ČӼ�(j��)Խ�ߣ�Խ�A�����ڲ����ĕ���Ԯ�����ɌW(xu��)�f�M(j��n)���f�����Ҹ��Ӽ�(j��)��Ժ֮�g�ڴ˷���IJ��dz����ٿ��]��ƽ�����Է�Ժ�Ӽ�(j��)Խ���k����(sh��)��Խ��ĬF(xi��n)��(sh��)��r����ô���Ե�֪���҇�(gu��)��(j��)�e��Ժ�ķ���Ԯ�����ɌW(xu��)�f�M(j��n)���f������Ը���О�Ҫ�h(yu��n)�h(yu��n)���ڵͼ�(j��)�e��Ժ�ķ��١��@�DZ��ĵĽ�(j��ng)�(y��n)�о�����һ��(g��)��Ҫ�l(f��)�F(xi��n)�������ں��ĵIJ�����Ҳ��(hu��)�õ��ؑ�(y��ng)��ӑՓ��

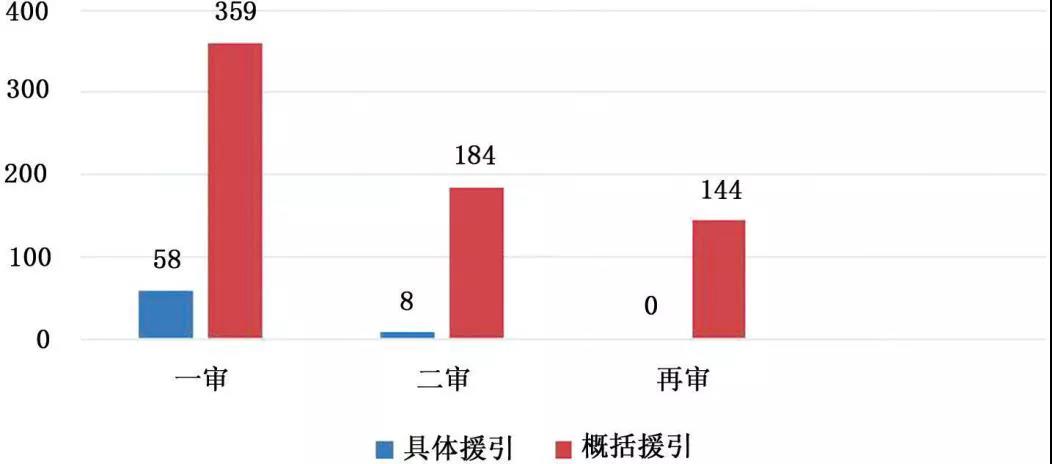

�ڴ˻��A(ch��)�ϣ��҂�������Ԯ�����ɌW(xu��)�f�M(j��n)���f������r�֞顰����ʽԮ�����͡����wԮ�������^(q��)�֘�(bi��o)��(zh��n)���ڣ�����Ԯ�����ɌW(xu��)�f�M(j��n)���f��r(sh��)�Ƿ���w�ἰ�ˌW(xu��)�ߵ�����������ʽԮ���ı�����ʽһ��顰�з��W(xu��)��Փ�J(r��n)�顭�������ߡ�����һ�㷨���������ȵȣ����wԮ���t�����f����Ԯ���ķ��ɌW(xu��)�f��������λ�W(xu��)�ߣ��еIJ����ĕ�����ֱ��ע���˱�Ԯ���ķ��ɌW(xu��)�f������ƪ���¡��ڎ��(y��)����Ϣ���M(j��n)���@��һ��(g��)�^(q��)�ֵ����x���ڣ�һ���棬��ǰ���������Ƿ�ָ�������M(j��n)��Ԯ����һ��(g��)���҇�(gu��)Ҏ(gu��)���I(l��ng)���H�Р�(zh��ng)�h�Ć��}�����о����ԏČ�(sh��)�`�ǶȌ�(du��)���M(j��n)�лؑ�(y��ng)����һ���棬�҂�Ҳ�����������о�����Փ�A(y��)�O(sh��)�����������ڲ����ĕ����M(j��n)���f��r(sh��)�o��������Խ��(x��)�£��f�����f���|(zh��)��Խ�ߡ�����@һǰ����������f���Ƿ�ָ�������M(j��n)��Ԯ��Ҳ���Д��f���|(zh��)����һ�(xi��ng)��Ҫָ��(bi��o)���P��ϣ���ڴ˅^(q��)�ֵĻ��A(ch��)�ϣ���(du��)�����ĕ��f���������M(j��n)��������

�҂��l(f��)�F(xi��n)������ʽԮ���Ęӱ���708�ݣ�ռ���_(d��)��91%�����wԮ���Ęӱ�ֻ��69�ݣ�ռ�Ȟ�9%���@�f�����^�����(sh��)�����ĕ���Ԯ�����ɌW(xu��)�f�M(j��n)���f��r(sh��)���]��ע�������������߾��w��̎���҂�߀�l(f��)�F(xi��n)�������ĕ���(du��)���ɌW(xu��)�f�M(j��n)�и���ʽԮ����Ŀ�Ď����Ǟ���ӑՓ������Փ���}��������(sh��)���}���ھ��wԮ���Ęӱ��У�75%�IJ����ĕ���52�ݣ�Ԯ�����ɌW(xu��)�f�Ǟ���̽ӑ������Փ����Ć��}��25%�IJ����ĕ���17�ݣ���ͨ�^Ԯ�����ɌW(xu��)�fӑՓ��(sh��)�J(r��n)�����}���@�f�����҇�(gu��)�����ĕ�Ԯ�����ɌW(xu��)�f��Ҫ�Ǟ����ڷ�����Փ���ֶ�����(sh��)�J(r��n)�����ּӏ�(qi��ng)�f�����c�����ĕ�Ԯ���������(hu��)�ƌW(xu��)�^�c(di��n)������Ȼ�ƌW(xu��)�^�c(di��n)��Ŀ���γ��r����(du��)�ȡ��ڱ����wԮ���ČW(xu��)���^�c(di��n)�У������ǡ������b����������λ�W(xu��)�ߵ��^�c(di��n)�ı�Ԯ���Δ�(sh��)ռ��(j��)ǰ��λ����Ԯ���Δ�(sh��)ռ�ȷքe��27.5%��20.3%��13%�������W(xu��)�ߵ��^�c(di��n)�ı�Ԯ���Δ�(sh��)ռ�Ⱦ������^3%�����⣬�W(xu��)�ߵ��^�c(di��n)�ı�Ԯ���Δ�(sh��)ռ��(j��)�˾��wԮ�����Δ�(sh��)��92%���@���f�����°����IJ����ĕ��������׳��F(xi��n)Ԯ�����ɌW(xu��)�f����r��

����҂����@�N��(du��)Ԯ���ą^(q��)���cǰ�����������}�M(j��n)�нM�Ϸ������õ����½Y(ji��)����

�D3 �ӱ������Č��������cԮ����ͷֲ�

��D3��ʾ���C�ρ������ڸ����������У�����ʽԮ���Ęӱ���(sh��)�����h(yu��n)�h(yu��n)���^���wԮ���Ęӱ���(sh��)��������^�����@�����Ǐķ��(xi��ng)�����Ͽ��������������g߀����һ���IJ�����wԮ���ı����S������(j��)���߶����@�½�����һ�������У����wԮ���Ęӱ���(sh��)���ı�����14%���ڶ��������У����wԮ���Ęӱ���(sh��)���ı���ֻ��4%�������ٌ������Єt�]�Иӱ����þ��wԮ���ķ�ʽ�M(j��n)���f�����@�ӵķ�����S���f��һ��(g��)�wȻ�ԵĽY(ji��)Փ���mȻ����(j��)Խ�߷���Խ�A����Ԯ�����ɌW(xu��)�f�M(j��n)���f�������䷽ʽ��Ҫ�Ǹ���ʽ�ġ����ἰ������Ԯ����

����(j��)���������о����҂����Ԍ�(du��)�҇�(gu��)�����ĕ�Ԯ�����ɌW(xu��)�f�M(j��n)���f������r���Գ������Y(ji��)����һ�������@�����c(di��n)�ǣ�Ԯ�����ɌW(xu��)�f�M(j��n)���f���IJ����ĕ������в����ĕ���������ռ�ı����dz�С���ڶ���������Ԯ�����ɌW(xu��)�f�M(j��n)���f���IJ����ĕ��У����²����ĕ���ռ����ߡ����֮�£����²����ĕ���Ԯ�����������M(j��n)���f������t���F(xi��n)���^�鱣�ء��������������ڷ�Ժ�ČӼ�(j��)Խ�ߣ�һ���̶��ϱ��F(xi��n)�錏��(j��)Խ�ߣ�Խ�A���ڣ������fԽ���ڣ�Ԯ�����ɌW(xu��)�f�M(j��n)���f�����ϼ�(j��)��Ժ�ķ��ٸ��A���ڸ���ʽԮ������ָ�����յľ��wԮ�������ژӱ������Ͳ����ĕ������w�F(xi��n)������Ϣ�����ޣ��@Щ����߀�ܳ��������y�������_��Ҏ(gu��)���Կ��Y(ji��)�����]���k���M(j��n)�Џ�(f��)�s�Ěw��������@�������о��������挦(du��)�@һ���}�r(sh��)�ľ����ԡ��������҂�ֻ�����|(zh��)���о�������(du��)���M(j��n)��ƽ��͏��a(b��)��

��������(du��)���ٵ��LՄ���w�����

2020��10��1����11��30�գ��P�߾�˾�������ĕ��f���L(f��ng)���}��������ͨ�^�Ԓ�LՄ��13λһ�����١��LՄ��ʽ���_��ʽ�LՄ�c��Y(ji��)��(g��u)���LՄ��Y(ji��)�ϣ���Ҫԃ�����L�������}���ڲ����ĕ��f���^���У�����Ԯ�����ɡ���Ҏ(gu��)��˾��������⣬߀Ԯ����Щ�YԴ���Ƿ�Ԯ���^�W(xu��)�ߵČW(xu��)�f�M(j��n)���f������ʲôԮ�������߲�Ԯ�����W(xu��)�ߵČW(xu��)�f����ο������W(xu��)�W(xu��)�f�c˾�������ĕ��f��֮�g���P(gu��n)ϵ����ο������W(xu��)ͨ�f�;��w���W(xu��)�^�c(di��n)֮�g���P(gu��n)ϵ�����Ԯ���W(xu��)�f�M(j��n)���f�����Ƿ��(hu��)ע����̎���Ƽs˾�������ĕ��f�����ƶ�����������Щ�������I(l��ng)��(d��o)�Ƿ�(du��)����M(j��n)�в����ĕ��f������^Ҫ���ڲ����ĕ����M(j��n)���f������(x��)�T������B(y��ng)�ɵģ��ٸ���(j��)���L���ٵĻش��M(j��n)��һЩ����

ȫ�����L���ٶ���ʾ�������]���ڲ����ĕ���Ԯ���^���ɌW(xu��)�f�M(j��n)���f�����@Ҳ�c�҂�֮ǰͨ�^��(du��)�ӱ������ĕ��M(j��n)�������y(t��ng)Ӌ(j��)��õ��ĽY(ji��)Փ��ӡ�C������(sh��)���ٱ�ʾ���Լ���(hu��)��ͬ�̶ȵ���x���W(xu��)�W(xu��)�g(sh��)��Ʒ�����������y�����r(sh��)������?x��)����շ��ɌW(xu��)�f�M(j��n)�в����f����������(hu��)�����ɌW(xu��)�f���_�����������ĕ��У��Ҋ�ķ����nj����ɌW(xu��)�f�D(zhu��n)�����Լ���Ԓ�����������E�����f�����@�ǹP�����LՄ�Ы@֪�ķ��ٌ�(du��)�ڷ��ɌW(xu��)�f�������B(t��i)�ȡ��C�ρ���������@�N��r��ԭ����Ҫ���������棺

��Ҫ��ԭ��(d��ng)Ȼ�ǣ����҇�(gu��)��������Ҏ(gu��)���ę�(qu��n)���w���£�������(qu��n)����(du��)��˾����(qu��n)���н^��(du��)�ă�(y��u)Խ�ԡ�������������ʮ�ߗlҎ(gu��)���������A���͇�(gu��)ȫ��(gu��)����������(hu��)����߇�(gu��)�ҙ�(qu��n)���C(j��)�P(gu��n)����������������ʮ�˗lҎ(gu��)������ȫ��(gu��)����������(hu��)��ȫ��(gu��)����������(hu��)����(w��)ί�T��(hu��)��ʹ��(gu��)��������(qu��n)������ˣ����҇�(gu��)�đ����w���£��oՓ��������(qu��n)߀��˾����(qu��n)�����ǏČ�����ߙ�(qu��n)���C(j��)�P(gu��n)�������C(j��)�P(gu��n)���ġ��μ�(j��)��(qu��n)�������@�cǰ������(gu��)�ķ֙�(qu��n)�Y(ji��)��(g��u)��Ȼ��ͬ�����c����(gu��)�vʷ���y(t��ng)�е�һԪ��(qu��n)���w����ơ����@�ӵę�(qu��n)���w���£�˾����(qu��n)��횇�(y��n)����������(qu��n)�O(sh��)���ļܘ�(g��u)����ʹ��˾�������c�f��Ҳ��횇�(y��n)�������M(j��n)�У�����Ԯ������������YԴ�M(j��n)�в����f����횸������أ�������Ɍ�(du��)��������(qu��n)����Խ���@�dz������ǰ������(gu��)���y(t��ng)��(du��)�������취���Ŀ���رܡ�

�ڹP���LՄ���ķ����У��mȻ�]�з����ڇ�(gu��)�ҙ�(qu��n)���\(y��n)�Ќ���չ�_��˼��������(sh��)���ٶ����J(r��n)���鷨�١��������С�����Ҫ�ԡ��������J(r��n)�飬�ڬF(xi��n)���w���£��ƶ����������ߟo�ϵĵ�λ�������ڲ����ĕ���Ԯ�����ɌW(xu��)�f�ȡ������YԴ���M(j��n)���f������ܵ���(y��n)�����ơ����������·��٣������ܵ������̷�����ԭ�t�����Ӱ푣��ڲ����ĕ��f��������F(xi��n)�÷dz����ء��@Ҳӡ�C�����ĵ������y(t��ng)Ӌ(j��)�@ʾ����Ԯ�����ɌW(xu��)�f�����²����ĕ��cԮ�����ɌW(xu��)�f�����²����ĕ��ڔ�(sh��)��������ڏ�(qi��ng)�ҷ���P���ڌ�(du��)���wԮ�����ɌW(xu��)�f�IJ����ĕ��M(j��n)�Ќ��x���^����߀�l(f��)�F(xi��n)��һ��(g��)��Ȥ�ĬF(xi��n)���ٷ�����Ԯ�������ǡ��������ČW(xu��)�f�M(j��n)���f��r(sh��)�������؏�(qi��ng)�{(di��o)�������W(xu��)���������һ��(g��)���ݡ��������ɡ���Ҏ(gu��)�ƶ��ą��c�ߡ��@Щ���f����������(qu��n)����(d��o)�µ��҇�(gu��)������(qu��n)���w�ƣ��Ƿ��ٲ�Ը��Ԯ�����ɌW(xu��)�f�ȡ������YԴ���M(j��n)���f���Ļ��A(ch��)ԭ��

��Σ�����(sh��)���L���ٶ���ʾ������֮���Բ�Ԯ�����ɌW(xu��)�f�ȡ������YԴ���M(j��n)���f��������?y��n)����^��(qi��ng)���ⲿ�����Ƽs��������Ժ�����ߌ�(d��o)���I(l��ng)��(d��o)�đB(t��i)�ȵȡ��������e(cu��)���͡����⠎(zh��ng)�h���ǬF(xi��n)�����͡�����ģʽ�£����ӹ���(w��)�ˆT���ձ��đB(t��i)���О�T��(x��)������˾������(w��)�ˆT�ķ���Ҳ��Ī���⡣�@һ�c(di��n)Ҳ�dz������ǰ������(gu��)˾���w���У��ϼ�(j��)��Ժ��(du��)�¼�(j��)��Ժ˾�������ĕ��f���Č�����Ƽs��ɻ��ӷ������³��e(cu��)���������M(j��n)�Ќ�(sh��)�|(zh��)�f�������Ρ����҇�(gu��)���mȻ�T�~�Ƹĸ��������(d��)�������ę�(qu��n)�ܵõ���һ�����ϣ���ͨ�^�LՄ�҂��l(f��)�F(xi��n)������(sh��)����߀�ǰ��Լ��w�ƃ�(n��i)����(w��)�ˆT�����ݷ����^��λ�ã��ƌӻ����ȼ�(j��)�������������������О鷨�t����Ҫ�ĽM�ɲ��֡��з���Ҳ�ᵽ��˾���ĸ������һ��(g��)��(c��)�桪����˾��؟(z��)���ƌ�(du��)�Լ��О���Ƽs�������J(r��n)���С�؟(z��)�Ή�����(qu��n)�����ĬF(xi��n)��

�����L���f�����҂�Ҳ���nj��I(y��)�����W(xu��)�ߣ��ģ�Ҳ�S��(du��)�W(xu��)����^�c(di��n)�����˽��̫ȫ�棬�������ָ�����յ�ȥ�������ܕ�(hu��)��������Ҫ�Ġ�(zh��ng)�h������һ�²�����һ�¡����@�N��(du��)������Ҫ�Ġ�(zh��ng)�h���Ļرܣ���ǰ���������Ժ˾���ĸﲿ�T�P(gu��n)�ڲ����ĕ��f�톖�}��Փ���п����ҵ����C�����⣬�����L��ָ����������һ�����������L����Ŀ��]����(sh��)��(w��)���҂��f��Խ�٣����܌�(du��)���҂�����Խ��ȫ�������Еr(sh��)���ܣ��f���ܳ�֡������ڌ�(sh��)��(w��)�к��m(x��)�[���dz���߀�����L��ָ�����F(xi��n)��Ժ�Ŀ�(j��)Ч���u(p��ng)�w�Ʋ����Ǻ���ҕ�����ĕ��f�����|(zh��)�������I(l��ng)��(d��o)��������Dz����e(cu��)�ͽY(ji��)���ʡ���ᘌ�(du��)�����ĕ��f���ļ���(l��)�����u(p��ng)��ָ�������࣬�������������Ժ�����@���棩����Ҋ��(du��)���ӣ���(sh��)�H�����ò����P�ߌ��x�ӱ������ĕ��r(sh��)Ҳע���һ��(g��)���P(gu��n)��(x��)��(ji��)�����ɌW(xu��)�f�����w���õĴΔ�(sh��)������ǰ�������b�������҇�(gu��)�_(t��i)���^(q��)�ČW(xu��)�ߣ�������Ϙӱ��Y�x�r(sh��)����ȥ�Ĵ��ڡ��؏�(f��)�f�����F(xi��n)��IJ����ĕ������ķ��ɌW(xu��)�f�Ŀ������Δ�(sh��)������һ���@���SҲ�f�����҇�(gu��)�ٔ�(sh��)���ټ�ϣ��Ԯ���W(xu��)�g(sh��)��(qu��n)�����^�c(di��n)�M(j��n)���f��������������w��(zh��ng)�h��

����(du��)��ǰ���ⲿ�Ƽs���أ��҂����Ԍ�����҇�(gu��)�����ĕ���Ԯ�����ɌW(xu��)�f�M(j��n)���f�������һ�ԭ��w�Y(ji��)�顰��(n��i)���Ƽs���ء������ְ��������棺��һ�����������١���ɶ���(sh��)���ّеü�(x��)���f�����@һ�c(di��n)Ҳ��һЩ�W(xu��)�g(sh��)�о��������Ƽs�҇�(gu��)�����ĕ��|(zh��)����������Ҫ����֮һ�������L����ָ������������һ��(g��)���ڌ��傀(g��)���ӵIJ����ĕ������϶�������������(x��)���f���������������f�@�N���^��(b��o)������(sh��)��(j��)���o����?c��)�ɵĉ���̫���ˡ����ڶ������ճ�˾�����������ǻ��ӷ�Ժ�Č����У������?j��ng)����(hu��)������ҪԮ�����ɌW(xu��)�f�M(j��n)���f�������y����������(sh��)���ӷ�Ժ�ķ����挦(du��)�İ�����������(sh��)�c���ɶ�����(du��)����ġ���(ji��n)�ΰ���������(du��)���@Щ���������ա�����(ji��n)��������ԭ�t�����ق��]�б�Ҫ���һ�e��Ԯ�����ɌW(xu��)�f��Փ�C�f�����@Ҳ���Խ��ǰ�������о�����Ҫ�l(f��)�F(xi��n)֮һ���������ڸ�(j��)�e��Ժͨ��Ҫ�挦(du��)�����(f��)�s�İ�������˸�(j��)�e��Ժ�ķ���Ԯ�����ɌW(xu��)�f�ȡ������YԴ���M(j��n)���f�������Σ��ڱ�����Ҫ�h(yu��n)�h(yu��n)���ڻ��ӷ�Ժ�ķ��١����������ɌW(xu��)�f�Ŀ��m���Բ����ߡ����@һ�c(di��n)�ϣ��҇�(gu��)����r�c����(gu��)��ƣ����W(xu��)�о������Լ������������ܱ����������W(xu��)�W(xu��)�ߡ����W(xu��)�о����ȵȣ��Ҳ����Խ�Q���w���ɠ�(zh��ng)�h���о�Ŀ��(bi��o)�����ق���(du��)���ɌW(xu��)�f�Ľ�������Ҳ����R����Щ���ٌ�(du��)���W(xu��)����ȱ����x�dȤ���@������˷��W(xu��)�о��c˾����(sh��)�`�˴˺�ҕ�ľ��档�����L������P�߱�ʾ���Լ����ڵķ�Ժ�_��(sh��)ӆ���һЩ���W(xu��)���I(y��)�ڿ������ǡ������˺��١���߀�з������LՄ���c�P�߰��_��Ц���f����ϣ���ゃ�W(xu��)�ߵ������܉���ӵؚ⡣��

���ϣ����ďĹ������xҕ�ǽ�����҇�(gu��)�����ĕ�����Ԯ�����ɌW(xu��)�f�M(j��n)���f����ԭ�Č�(sh��)�C�о������ĿƌW(xu��)�ԽǶȳ��l(f��)��Ҳ�S���������Ľ����Ȼ����ȫ�棬δ��������������@һ�F(xi��n)���ԭ���ǣ��籾�ĵ�һ���֏Ĺ������xҕ�nj�(du��)һЩ��(gu��)�ҵ�˾�������f���L(f��ng)���������һ�ӣ������ֵ�Ŀ��Ҳ���ڏĹ������xҕ�nj�(du��)�҇�(gu��)�����ĕ�Ԯ�����ɌW(xu��)�f�M(j��n)���f���ĬF(xi��n)��ͱ���������˼���@����һ���M(j��n)��Ҏ(gu��)���Ԙ�(g��u)���Ļ��A(ch��)��

�������ɌW(xu��)�f����ϵ�y(t��ng)�н�֮���܌�(sh��)�F(xi��n)

���ķ����˲�ͬ���ɂ��y(t��ng)֮�£������ĕ�Ԯ�����ɌW(xu��)�f�M(j��n)���f���IJ�ͬ���ܣ����䌦(du��)�҇�(gu��)�����ĕ�������Ԯ�����ɌW(xu��)�f�M(j��n)���f���ĬF(xi��n)���M(j��n)�����u(p��ng)���ͽ�ጡ����ǣ��@������ζ�������҇�(gu��)�F(xi��n)������֮�£������ĕ��O��Ԯ�����ɌW(xu��)�f�M(j��n)���f����һ�N���������ĬF(xi��n)����?y��n)����҂����������҇?gu��)��˾�������f���c���ɌW(xu��)�f߀��(y��ng)ԓ���ݸ���e�O�Ľ�ɫ����˾��ϵ�y(t��ng)�c����֮�g�l(f��)�]����ͨ�н顱�Ĺ��ܣ��@�ǹ������xҕ�ǵ�����һ��(g��)����Ҳ��ǰ�ě]������Ć��}��

��һ���҇�(gu��)˾�������f���Ĺ���Ŀ��(bi��o)

���҇�(gu��)��˾�������f���Г�(d��n)�����(hu��)���ܾ�����ʲô���҇�(gu��)˾�������f���Č�(du��)����Ҫ���l���҇�(gu��)��˾�������f���Ǒ�(y��ng)ԓ���(gu��)˾���ǘӲ�ȡ�������˱�λ������Ҫ�������I(y��)��ͬ�w�M(j��n)�У�߀�Ǒ�(y��ng)ԓ���ЌW(xu��)���������ǘӲ�ȡ����(d��ng)���˱�λ�����҇�(gu��)��˾�������f���Ǒ�(y��ng)��(d��o)������(gu��)ʽ�Č�(sh��)�|(zh��)���x�f������Ԯ�����ɌW(xu��)�f����ʽ��������YԴ��߀�Ǒ�(y��ng)��(d��o)��(gu��)ʽ����ʽ���x���O��(ji��n)���x�f�����Ա��Ϸ���ϵ�y(t��ng)�Ĵ_���Ժͷ�(w��n)���Ԟ��һĿ��(bi��o)�������������������һƪՓ����������҇�(gu��)˾�������f�푪(y��ng)ԓ��������(d��ng)���˞����漰�������(hu��)�������J(r��n)�飬�挦(du��)�����_�źͶ�Ԫ�������(hu��)����(ji��n)�ε�˾�������f���϶��o���M��������������˱����(y��ng)˾�������f���Ј�(ch��ng)�IJ�ͬ��r����ȡ��ͬ���Ե��f����ʽ�����挦(du��)��(ji��n)�ΰ����r(sh��)���f�푪(y��ng)ԓ�m��(d��ng)��(ji��n)�����H����(d��ng)�����f���ЛQ�Y(ji��)�����ɣ������挦(du��)���(hu��)�P(gu��n)ע���^�ߵ��ش����y�����r(sh��)���t��M��������Ԕ�M�f����ԓ�^�c(di��n)�dz����І��l(f��)���x��Ҳ�����������Ժ����IJ����ĕ��f��������(ji��n)��������Ҫ���҂������ش˷����M(j��n)һ��������

�Ї�(gu��)���a(ch��n)�h�I(l��ng)��(d��o)�µ�˾������һֱ����˾������������Ҫ�����Ŀ��(bi��o)���@���҇�(gu��)˾���ڹ��ܶ�λ�υ^(q��)�e��ǰ������(gu��)����(gu��)������(gu��)˾�������@���������oՓ�Ǿ�������(j��)�ؕr(sh��)�ڵ�˾����(sh��)�`������߀�Ǿ����һЩ����_(t��i)���P(gu��n)��˾���ĸ�ĸ��(xi��ng)���߶��ԣ���˾��������؞���҇�(gu��)˾��������ָ��(d��o)˼�롣��(x��)��ƽ����ӛ�����ԡ�����Ⱥ����ÿһ��(g��)˾�������ж����ܵ���ƽ���x������������F(xi��n)��ȫ��(gu��)����(j��)˾���C(j��)�P(gu��n)�k����(ch��ng)������Ŀλ�ã����r(sh��)��˾�������ķ�ᘺ�ָ�����@���҂�˼���Ї�(gu��)˾�������f���ăr(ji��)ֵ���ܵij��l(f��)�c(di��n)����˾���������(du��)����˾�������f���ڃ�(n��i)�ĸ��N˾���О鶼��������_Ҫ���@�͛Q�����҇�(gu��)˾�������f�������ܲ�ȡ��(gu��)ʽ�ġ������˱�λ����Ҳ�����܌�(d��o)��(gu��)ʽ����ʽ���x���O��(ji��n)���x�f��������(y��ng)���������������ǘӣ������ڰ���������ռ����(sh��)�ĺ�(ji��n)�ΰ����С�����(d��ng)���ˡ��f�������ش����y�����Єt��(y��ng)ע�ء��������(hu��)���M(j��n)��ϵ�y(t��ng)��ȫ����f����

˾�������f����β����w�F(xi��n)��˾�����������Ό�(du��)˾�������f�������������Ч�^(q��)�֣���(du��)�ˣ���Щ���J(r��n)�飬�����ڲ����ĕ��Б�(y��ng)�M����ʹ�������Z�ԡ������Ԓ����߀�������������ّ�(y��ng)��ʹ������Եġ������Ե�Ԓ�Z�M(j��n)���f�����҂��J(r��n)�飬�@Щ��(du��)���^�ں�(ji��n)�Ρ�����ȫ�棬��Ҋ���m����������͵İ�������?y��n)���������?hu��)�P(gu��n)ע���^�ߵ��ش����y�����У����ٵČ��I(y��)�Է��������c�������J(r��n)֪֮�g��������һ�����x�����@Щ�������̎������(d��ng)��ͨ��������܌�(du��)˾���C(j��)�P(gu��n)�ڹ����е��������ؓ(f��)��Ӱ푡�������l(f��)����һЩ���c(di��n)�����������ښg�������ۿ۰�����簸�ȣ����f�����ٵČ��I(y��)�J(r��n)֪�c�����J(r��n)֪֮�g���ڏ������c��ͬ�r(sh��)��һζ�����(hu��)Ч��������I(y��)���f����ӭ�Ϲ�����У�Ҳ���ܕ�(hu��)�p������ϵ�y(t��ng)�Ĵ_���Ժͷ�(w��n)���ԣ���(d��o)�¹�������^�Ƚ���˾�����У��Гp��˾������������҇�(gu��)��(d��ng)�����(hu��)��һ���棬˾���C(j��)�P(gu��n)���Ǹ�ֱ�ӵ��挦(du��)�����Č�ҕ�������������(hu��)�P(gu��n)ע���^�ߵ��ش����y�����У�˾���C(j��)�P(gu��n)�IJ����ܵ��V�����P(gu��n)ע�������˷dz���ĉ�������һ���棬���@Щ�����У���˾���C(j��)�P(gu��n)�c���(hu��)��֮�g�ƺ����Ǵ����J(r��n)֪���ϡ��@Щ�J(r��n)֪�����ܷ�ǡ��(d��ng)?sh��)ď��ϣ��ܴ�̶���ֱ��Ӱ���˾���C(j��)�P(gu��n)������Ⱥ���еĹ��������g��Ӱ�����˾����������Č�(sh��)�F(xi��n)Ч������ˣ���회�����(du��)���ش����y�����IJ����ĕ��f�����M�������@Щ�J(r��n)֪���ϡ�

�҂��J(r��n)�飬�����B(t��i)�µġ�����(d��ng)���˼漰�������(hu��)����˾�������f�푪(y��ng)��(d��ng)�w�F(xi��n)�飺�ں�(ji��n)�ΰ����п��Ժ�(ji��n)���f���������˾�����е�Ч�ʞ�Ŀ��(bi��o)�����ش����y�����У����ٱM�������M(j��n)��Ԕ�M������(sh��)�|(zh��)�������Ի����ռ�����˾�������f�������ڼ����Ч�������(hu��)Ч������(ji��n)�ΰ�����˾�������f�����^�������⣬���Č���Ҫ���@�ش����y������˾�������f���M(j��n)��Փ������?y��n)��@�������B(t��i)�µķ��ɌW(xu��)�f�܉�l(f��)�]�e�O���õ���Ҫ�龳���ڱ��^�������x�ϣ��҂�Ҳ�J(r��n)�飬�҇�(gu��)��˾�������f�푪(y��ng)��(d��ng)�����������N�O����r����һ����(y��ng)������ȫ�÷nj��I(y��)���Ĵ��Z���M(j��n)���f������?y��n)��@�ӕ�(hu��)��(d��o)��˾���ЛQ�ܵ�����ݛՓ����w���^��Ӱ푣��Гp˾���ķ�(w��n)���Ժ͙�(qu��n)���ԡ��ڶ�����(y��ng)�����(gu��)ʽ���^�Ȍ��I(y��)���ġ������˱�λ���f�����@�N�f����ʽֻ�ܴ����ڸ߶Ⱦ�Ӣ�������Ի��ͳ��ķ��ɂ��y(t��ng)֮�С����Ї�(gu��)�����^�Ȍ��I(y��)����˾�������f�������ڌ������ͮ�(d��ng)�����ų����f�팦(du��)����L(f��ng)�U(xi��n)�����`��˾����������������ڷǺ�(ji��n)�ΰ����У���(y��ng)���ⷨ��(gu��)ʽ����ʽ���x�͘O��(ji��n)���x˾�������f�����@�N�F(xi��n)��Ҳ���҇�(gu��)�����ĕ���(j��ng)����ԍ��֮̎�����F(xi��n)����N��ʽ�ġ������f��������Σ�����ڣ���(d��o)��˾���ЛQԽ��Խȱ���������������`��˾���������

��������ϵ�y(t��ng)Փ���W(xu��)��ҕҰ�µķ��ɌW(xu��)�f

�C�ϣ�˼���҇�(gu��)�����ĕ����Ԯ�����ɌW(xu��)�f�M(j��n)���f���Ć��}����ǰ���������҇�(gu��)˾�������f������Ŀ��(bi��o)����Ҫ���桪�������ش����y�����У���ͨ���Ɍ��I(y��)�f���c�����J(r��n)֪�������Ч���c���(hu��)Ч������K��(sh��)�F(xi��n)˾���������@һĿ��(bi��o)ָ���£�˾�������f��߀��(y��ng)�ܵ��T�����ƣ�������N�O����r�ij��F(xi��n)�����b��ϵ�y(t��ng)Փ���W(xu��)����һЩ�^�c(di��n)���P���J(r��n)�飬��(y��ng)ԓ�����ɌW(xu��)�f�������ɫ��λ���ش����y�����l(f��)���r(sh��)��ͨ���Ɍ��I(y��)ϵ�y(t��ng)�c�����J(r��n)֪�ġ�ϵ�y(t��ng)�н顱��Ψ����ˣ�������˾�������f���О鷨�ɌW(xu��)�f�ҵ�ǡ��(d��ng)?sh��)�λ�á?/p>

��ϵ�y(t��ng)Փ���W(xu��)����ǰ���DZR���ġ����(hu��)ϵ�y(t��ng)Փ�������������������F(xi��n)�����(hu��)��һ��(g��)���ܲ���ֻ����wϵ����һ��(g��)��(g��)��(d��)������Ǣ��ϵ�y(t��ng)�M�ɡ�ÿ��(g��)ϵ�y(t��ng)�����Ա������һ��(g��)����(d��)������(gu��)���������Լ����Z�Ժ̓r(ji��)ֵ��(bi��o)��(zh��n)������������ָ����\(y��n)�кͳ��L(zh��ng)���ڬF(xi��n)�����(hu��)�����ɣ�˾���������@��һ��(g��)���͵ġ��Ԅ�(chu��ng)����ϵ�y(t��ng)�����ԡ��Ϸ�/�Ƿ���������������Z�Է��a���^(q��)�e������ϵ�y(t��ng)�����罛(j��ng)��(j��)ϵ�y(t��ng)�Ļ����Z�Է��a���ǡ�Ч���/Ч����/�oЧ�桱����ͬ�r(sh��)��Ҳ������M(j��n)�������҄�(chu��ng)�ƣ����F(xi��n)����m(x��)�ķ����m(x��)�죩��һ����f����ͬ�����(hu��)ϵ�y(t��ng)֮�g���ڱ����Z���¾��w�F(xi��n)�鷨�Ɍ��I(y��)ϵ�y(t��ng)�c�����J(r��n)֪֮�g���dz��y���M(j��n)��ֱ����Ч��Ԓ�Z��ͨ����?y��n)��p��������ʹ���Լ����Z�Է��a�M(j��n)�С���(n��i)�����������������ͬ�����(hu��)ϵ�y(t��ng)�g��ͨ�������]���k����(zh��n)�_����˴˵��Z����Ϣ���ǽY(ji��)���Ϳ���������(g��)���(hu��)�ġ�������Ó���ڱ����Z���£��ͱ��F(xi��n)��˾�����f��Ԓ��������(du��)���ʧ���Ρ��˕r(sh��)������돛�a(b��)��ͬ���(hu��)ϵ�y(t��ng)�g�����ϣ��ͱ���а����н��ɫ�ġ����a�D(zhu��n)�g�ߡ����F(xi��n)���Դ��M(j��n)��ͬ���(hu��)ϵ�y(t��ng)�g�ġ��Y(ji��)��(g��u)��ϡ���ԓ�����a�D(zhu��n)�g�ߡ����ͨ�ԃɂ�(g��)���(hu��)ϵ�y(t��ng)���Z�ԣ��ڶ���֮�g���з��g����(zh��n)�_���_(d��)�˴˵���Ϣ���@Ҳ�ǬF(xi��n)�����(hu��)��ͬϵ�y(t��ng)�܉�����Ļ��A(ch��)��

�ڡ�ϵ�y(t��ng)Փ���W(xu��)���Z��֮������ҕ�҇�(gu��)˾�������f���Ĺ��ܶ�λ���}���Լ��������ĕ�Ԯ���ķ��ɌW(xu��)�f�Ĺ��ܽ�ɫ���}���҂������������҇�(gu��)�ش����y�����IJ����ĕ������Ƚ^��(du��)����һ���_��֮���@�Ӻ�(ji��n)�εķ�ʽ?j��ng)]����(sh��)�F(xi��n)�����c��Ԓ�Z֮�g��ֱ����Ч��ͨ��Ҳ������?y��n)��³��e(cu��)�ͱM���ܻر��f�����@�N����(gu��)ʽ�ĘO��(ji��n)���x�f���(hu��)�ɂ�(g��)���(hu��)ϵ�y(t��ng)֮�g�������׃�ø������y��Ҳ���ܲ�ȡ��(gu��)ʽ���^�Ȍ��I(y��)�����W(xu��)�g(sh��)�����f����ʽ���@��ֻ��(hu��)ʹ�ɷ����I(y��)�˽M�ɵ�ϵ�y(t��ng)�ă�(n��i)��������(n��i)��ѭ�h(hu��n)������(du��)�ڸ���(qi��ng)�{(di��o)����Ч��ͨ���҇�(gu��)˾���o�����棻Ҳ���ܞ���һζӭ�Ϲ������^��ʹ�á����Ԓ���M(j��n)�в���(zh��n)�_�f�����@��(hu��)��(d��o)�·���ϵ�y(t��ng)�Ī�(d��)���Ա��Ɖģ��o���_�����ڬF(xi��n)�����(hu��)���ݵĹ����Խ�ɫ��Ч��(sh��)�F(xi��n)��˾�������f������K���_�c(di��n)��(y��ng)ԓ�ǣ��ь���ǡ��(d��ng)?sh��)IJ�ͬ��?hu��)ϵ�y(t��ng)�g�ġ��D(zhu��n)�g�ߡ���������Ҫ�IJ��E���@�ŷ����҇�(gu��)˾���Ĺ��ܶ�λ��

�����J(r��n)�飬��ij�N�̶��ϣ����ɌW(xu��)�f�͑�(y��ng)ԓ�����@��һ��(g��)���з��g�Ĺ����Խ�ɫ�����M(j��n)˾�������f�팍(sh��)�|(zh��)�������Ի����ռ������Ķ��ڷ���ϵ�y(t��ng)�c�����J(r��n)֪֮�g�γ���Ч��ͨ����(y��u)��ķ��ɌW(xu��)�fͨ���Ƿ��W(xu��)�҂�?c��)��L(zh��ng)���о�����˼�Ļ��A(ch��)�Ϸe�����ɵ���Փ������ᘌ�(du��)���Ƿ���Ҏ(gu��)���c��(sh��)֮�g�P(gu��n)ϵ�����������y�������漰����һ������Փ���}����һ�����������f��׃���ĬF(xi��n)��(sh��)���磬��һ����Ҳ�����ڷ���ϵ�y(t��ng)����؞�Ժ�һ���ԣ���һ�N���^ǡ��(d��ng)�����ϵ�y(t��ng)�н顣��(d��ng)Ȼ���@ֻ�Ƿ��ɌW(xu��)�f��һ�N�����B(t��i)���ڬF(xi��n)��(sh��)�У����W(xu��)�W(xu��)�߂����P(gu��n)ע�c(di��n)�������о�ˮƽҲ����R��ֻ�������Ľ�(j��ng)�^����(f��)��ĥ�͕r(sh��)�g�����ķ��ɌW(xu��)�f�����ܼ����߉������֪���Г�(d��n)���ͨ��ͬ���(hu��)ϵ�y(t��ng)���н��ɫ����������ᘌ�(du��)���Ǵ���Ҏ(gu��)����(zh��ng)�h�ķ��Ɇ��}��������׃����˵ĬF(xi��n)��(sh��)�������ҵ��䱳����ձ�Ҏ(gu��)�ɣ��������U������߉��Ҳ��ډ�ɭ��(y��n)�ķ���ϵ�y(t��ng)������������Č�(sh��)�`߉����ˣ�������(y��ng)ԓ����Ǿ����ձ����x�ČW(xu��)��ͨ�f���ӽ���ǰ������(gu��)�Z���µ�ladoctrine������������ČW(xu��)�g(sh��)�о��ɹ����ӽ���ǰ������(gu��)�Z���µ�legalscholarship�������Z���L(f��ng)��һ���nj��D��Č��I(y��)�g(sh��)�Z����߉�����IJ�ͬ���棬�����ռ���ֻ���@�ӣ����ɌW(xu��)�f���܌�(sh��)�F(xi��n)�����������ͽ��ܣ��M(j��n)����ͨ��ͬ���(hu��)ϵ�y(t��ng)��Ŀ�ġ�

������˾�������ĕ�Ԯ�����ɌW(xu��)�f�M(j��n)���f���Ŀ���·��

���珈���@�������ԣ��������(hu��)���(sh��)����׃���Į�(d��ng)�����磬�Է�������స������(j��)���Ѳ��Ƿ��ٵġ�ʰ�z�a(b��)ȱ�������dz��B(t��i)����˾��ģʽ��������Ҳ�������ԡ�����(ji��n)������ԭ�t�鱳�������ش����y�����IJ����ĕ���Ԯ������ͨ�f�M(j��n)���f����������Ĺ��ܾ������ڷ����Z���c�����J(r��n)֪֮�g�M(j��n)�М�ͨ���ϵ����ã��ڴ_����֮�_���Ժͷ�(w��n)���Ե�ͬ�r(sh��)�������������õ����ⷨ���������^�̣�����(qi��ng)˾�����������@��؞�ء�˾�����������һ�N���뻯��B(t��i)�����@�ӵĹ���Ŀ��(bi��o)ָ��֮�£��Y(ji��)��ǰ����(j��ng)�(y��n)�о����w�{��Ӱ��҇�(gu��)�����ĕ�Ԯ�����ɌW(xu��)�f�M(j��n)���f�����T�N���أ��҂��J(r��n)�飬�҇�(gu��)˾����(y��ng)ԓ�����ׂ�(g��)������M(j��n)˾�������f��ӑB(t��i)����ǡ��(d��ng)?sh��)�Ԯ�����ɌW(xu��)�f��

���ȣ��ڲ���׃�҇�(gu��)�F(xi��n)�С�������Ҏ(gu��)���ę�(qu��n)���w�Ƶ�ǰ���£���(y��ng)ԓ�M�������Ӱ�˾�������f�팍(sh��)�|(zh��)���ĸ��N�ⲿ�ƶ������ء����磬��(y��ng)ԓ�M�����Ϸ���������(d��)�����а����ĵ�λ���m��������?y��n)顰�³��e(cu��)�������ش����y�����в��Ҍ�(sh��)�|(zh��)��Ԕ�M�f�����đB(t��i)���@�Ӳ�������؞�ء�����(ji��n)�������f����ԭ�t���������ڌ�(sh��)�F(xi��n)˾���c��֮�g����Ч��ͨ��˾���C(j��)�P(gu��n)���I(l��ng)��(d��o)�ɲ����挦(du��)���L���ⲿ�����ĕr(sh��)��(y��ng)�Ќ�(sh��)���巨��ؓ(f��)؟(z��)�Ρ����Ի��f���c��������֮�g�IJ�ͬ������ԓ�w؟(z��)�ڷ��ٵ����μ��r(sh��)��Ч���⣬��������Ԯ�����ɌW(xu��)�f�M(j��n)�Ќ�(sh��)�|(zh��)���f�����ƶ���]���c��ͬ�r(sh��)������ڿ��u(p��ng)�ͼ���(l��)�C(j��)�Ʒ���o���ش����y�����Č�(sh��)�|(zh��)���f���������ҕ���������c��(ji��n)�ΰ������f���M(j��n)���m��(d��ng)�^(q��)��(du��)�����Ą�(l��)���ٶ��W(xu��)��(x��)��(j��ng)�䷨�ɌW(xu��)�f���������\(y��n)�õ��ش����y�����Č�(sh��)�|(zh��)���f���У��nj��������������(d��o)���á�

��Σ�ᘌ�(du��)��(n��i)���Ƽs���أ���(y��ng)�M(j��n)һ����(y��u)�������YԴ���á������׳��F(xi��n)�ش����y�����Ķ��Ќ�(sh��)�|(zh��)���f��Ҫ����I(l��ng)�����ش����°�����Ͷ������������Ա��C�����о����W(xu��)��(x��)���ɌW(xu��)�f���M(j��n)�Ќ�(sh��)�|(zh��)���̈́�(chu��ng)�����f�������@���棬Ҳ��(y��ng)�M������һ����ʽ���ƶ��O(sh��)Ӌ(j��)���Ą�(l��)����(j��)��Ժ����(j��)��ͬ��r�M(j��n)���ƶ�̽������˾���C(j��)�P(gu��n)��Ԕ�M��ͨ���y������Ŀ��(bi��o)����(y��ng)�M����Ԯ�����W(xu��)ͨ�f���ߙ�(qu��n)���^�c(di��n)����������Щ��(du��)�D��ķ��W(xu��)��Փ�M(j��n)���ռ��Խ�ጵČW(xu��)�g(sh��)�^�c(di��n)���p�ٷ����I(y��)��ͬ�wȡ�����Փ̽ӑʽԮ������Ԯ����ʽ�ϣ��t��(y��ng)�M����Ԕ�M���@�Ӳ����f�������w�������f��������˲���(y��ng)�ų⡰ָ�����ա��ľ��wԮ����

����ұ��^��Ҫ���ǣ�˾�����c���W(xu��)�瑪(y��ng)�ӏ�(qi��ng)����(d��ng)����ͬŬ�����[Ó���˴˺�ҕ���ľ��档�����������^���Ӱ푣��҇�(gu��)�ķ�Ժϵ�y(t��ng)�������^��ҕ�ϼ�(j��)��Ժ�������C(j��)�P(gu��n)�đB(t��i)�ȣ�����(du��)�]���Ƽs���õķ��W(xu��)����^�c(di��n)�^���pҕ��������ƶ��O(sh��)Ӌ(j��)����߷��W(xu��)�猦(du��)��Ժϵ�y(t��ng)��Ӱ푣��nj���(hu��)��Ч��׃�@һ���档���磬������Ո(q��ng)���W(xu��)�W(xu��)�ߌ�(du��)˾���|(zh��)���M(j��n)�е������u(p��ng)����ָ��(d��o)��������(gu��)���ߵ�(gu��)�ǘӽ������W(xu��)���˾�����������ƶȣ����{���෨�W(xu��)�W(xu��)�����������㌏�T���ش����y�����аl(f��)�]���I(y��)�f���ă�(y��u)��(sh��)���ȵȡ��c��ͬ�r(sh��)�����粨˹�{���u(p��ng)������(gu��)��˾����(sh��)�`�c���W(xu��)�о�֮�P(gu��n)ϵ�r(sh��)���o���Ľ��h���҇�(gu��)�ķ��W(xu��)�о�Ҳ��(y��ng)ԓ������(y��ng)˾����(sh��)�`��Ҫ�����ǃH�H����Փ�����о�����ա��еķ��Ɇ��}����������ɌW(xu��)�f�������ݺá�ϵ�y(t��ng)�н顱�Ľ�ɫ����ô���W(xu��)�Ҿ͑�(y��ng)ԓ����������ڕ��S��(n��i)�⣬һ������߉����Փ˼�S�����ϵ�y(t��ng)����؞�Ժ�һ���Ԇ��}����һ�����Ԍ�(sh��)�`˼�S�W(xu��)��(x��)�����չ���Ԓ�Z��Ψ�н������@�N���ݲ�����о�·��֮�ϵķ��ɌW(xu��)�f�����ǡ������������ČW(xu��)�f�����ɌW(xu��)�f�������ĕ�Ԯ��֮����������(sh��)�F(xi��n)��ͨ��ͬ���(hu��)ϵ�y(t��ng)���н鹦�ܣ��錍(sh��)�F(xi��n)�L(zh��ng)�h(yu��n)���x�ϵġ�˾������ؕ�I(xi��n)������

�Y(ji��)�Z

˾�������ĕ��Ƿ�(y��ng)��(d��ng)���Լ���Σ�Ԯ�����ɌW(xu��)�f�M(j��n)���f���@һ���}����Ҫ�������ڹ������x��ҕ��֮���M(j��n)�лش�Ÿ����f�������ڷ����˲�ͬ���Ρ����(hu��)�����µ�˾�������f���IJ�ͬ���ܺ������c(di��n)�������҇�(gu��)�����ĕ�Ԯ�����ɌW(xu��)�f�M(j��n)���f���Č�(sh��)�`�ӑB(t��i)�ͱ������ϣ���ڴ˻��A(ch��)����������Փ��؞�ԺͬF(xi��n)��(sh��)�����Ե�Ҏ(gu��)�����������κ�һ�N˾�������f���L(f��ng)��ֲ���ڪ�(d��)�ص����Ρ��Ļ�������Ҳ���l(f��)�]������(du��)��(d��)�ص����(hu��)���ܡ��^���҇�(gu��)˾�������f�팦(du��)���ɌW(xu��)�f��Ԯ���ܵ��T�N��(n��i)�����ص��Ƽs��������Щ�����ǻ��A(ch��)�Եģ���Щ���t��(du��)˾�������f�����ܵČ�(sh��)�F(xi��n)�a(ch��n)����һ����K���ڡ�˾����������ָ���£����ɌW(xu��)�f������Ĺ����Խ�ɫ�������ش����y�����l(f��)���r(sh��)���ݷ���ϵ�y(t��ng)�c���(hu��)���J(r��n)֪֮�g�ġ���ͨ�н顱����ˣ�����(j��)������(ji��n)������ԭ�t���҇�(gu��)�����ĕ�Ԯ�����ɌW(xu��)�f�M(j��n)���f����Ҏ(gu��)����Ŀ��(bi��o)����(y��ng)ԓ�����ش����y�����бM���ܵ���������Ԕ��(sh��)�����Ե��U�������������J(r��n)֪���ϣ�����(qi��ng)˾�����������^�ں�(ji��n)���IJ����f��������(gu��)ʽ��˾���L(f��ng)�����ܽ^Ԯ�����ɌW(xu��)�f�����^�ڷ����˱�λ����Փ��Ԯ������(gu��)ʽ��˾���L(f��ng)�����o���ڌ�(sh��)�F(xi��n)�@һ������Ŀ��(bi��o)��Ψ�Ќ��҇�(gu��)˾�������f���ăr(ji��)ֵĿ��(bi��o)�c��(sh��)�`��Ч����һ���M(j��n)�з�˼����˾���ƶ��O(sh��)Ӌ(j��)�ͷ��W(xu��)�о�?j��)ɂ�(g��)������Ը��M(j��n)����������˾����(sh��)�`�c���W(xu��)�о�֮�g�����û���(d��ng)�P(gu��n)ϵ��̽����һ�l�����ĕ�Ԯ�����ɌW(xu��)�f�M(j��n)���f�����Ї�(gu��)ʽ��·��