作者:梁云寶,東南大學法學院副教授,法學博士。

摘要:民法典綠色原則促進了民法與刑法在修復生態環境上的互相滲透。晚近以來,附帶修復生態環境的刑事裁判增速明顯,在修復措施上靈活多樣,且修復生態環境是刑罰輕緩化處理的重要依據。但是,刑法與民法在修復生態環境上存在銜接不暢、修復方式相互之間隱性排斥、包含違背刑法基本原理的內容等明顯問題。有效解決這些問題需要刑法對修復生態環境作出準確定位。現有的量刑情節說、刑罰種類說、非刑罰處罰措施說等都存在一定缺陷,要使修復生態環境的刑事附帶民事裁判真正成為“節約資源、保護生態環境”綠色原則的利器,應以行為人修復生態環境的自愿性、真誠性為前提,以《刑法》第13條“但書”、量刑根據條款中的“情節”、緩刑和社區矯正適用條件為依據,將修復生態環境定位為刑罰輕緩化事由,并在入罪時將其納入社區矯正方案。

2017年10月1日施行的《中華人民共和國民法總則》(以下簡稱《民法總則》)第9條規定:“民事主體從事民事活動,應當有利于節約資源、保護生態環境。”一般認為,這是我國民法對綠色原則的規定。《中華人民共和國民法典》保持這一規定不變,并自2021年1月1日起施行。這對解決我國日益嚴重的資源短缺和環境污染問題有重大意義。2019年6月5日施行的最高人民法院《關于審理生態環境損害賠償案件的若干規定(試行)》(以下簡稱《環境損害規定》)第11條規定:“被告違反法律法規污染環境、破壞生態的,人民法院應當根據原告的訴訟請求以及具體案情,合理判決被告承擔修復生態環境、賠償損失、停止侵害、排除妨礙、消除危險、賠禮道歉等民事責任。”

2020年10月28日,最高人民檢察院發布《全國檢察機關服務保障打好污染防治攻堅戰典型案例》。其中,四川省成都市成都益正環衛工程有限公司等單位、呂順體等16人污染環境案的典型意義之一是,“通過檢察辦案,積極推動生態環境損害賠償制度改革。”修復生態環境以一種新的民事責任承擔方式有力地將我國民法的綠色原則付諸實踐。但是,晚近以來的刑事司法案例顯示,刑法與民法在修復生態環境上存在銜接不暢、修復方式之間的隱性排斥、包含違背刑法基本原理的內容等明顯問題,這沖擊了“節約資源、保護生態環境”綠色原則的功效。本文擬圍繞這些問題展開討論,以期對該類問題的解決有所裨益。

一、晚近以來修復生態環境刑事裁判的現狀

本文裁判文書的樣本來自于中國裁判文書網,數據檢索方法為:進入中國裁判文書網中的“高級檢索”欄,輸入“修復生態環境”搜索,再選擇“刑事案由”,共檢索到裁判文書1836份。其中,裁判文書在時間上從2014年3月18日截至2020年11月30日;刑事判決書1783份,刑事裁定書51份,調解書2份;中級法院的90份,基層法院的1740份,其他級別法院的6份。全面統計分析這些涉及修復生態環境的刑事裁判文書樣本后可以發現,該類裁判文書呈現出如下較為明顯的狀態。

(一)附帶修復生態環境的刑事裁判數量不大罪名集中但增速顯著

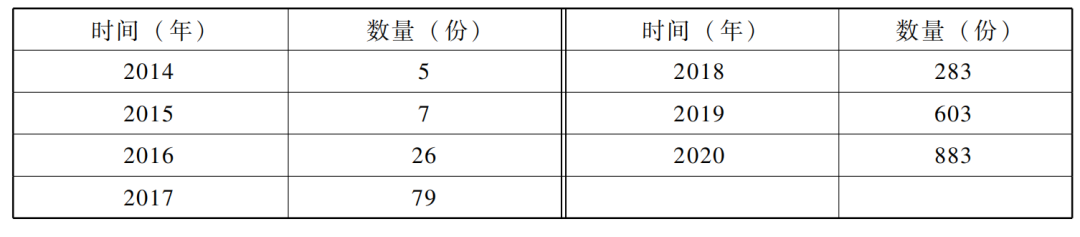

通過刑事裁判附帶性地修復生態環境是我國晚近以來才有的司法實踐。20世紀80年代以前,受制于那個時期我國經濟、法律、文化等發展的時代局限性,即便出現了破壞環境資源犯罪,也鮮見通過刑事裁判附帶性地修復生態環境的案例。20世紀90年代以后,司法實踐中開始出現了零星的判例,且集中在與“補植(種)復綠”有關的涉林類案件上。進入本世紀后,隨著我國經濟社會的持續飛速發展,破壞環境資源犯罪所造成的生態環境損害不斷向涉林案件之外的非法采礦、土地污染、非法捕撈水產品、非法獵捕野生動物等領域擴張,生態環境遭受人為破壞的現象陡增,但恢復性司法理念及其實踐在我國破壞環境資源犯罪立法和司法上的滯后使得常態化地通過刑事裁判附帶修復生態環境不具有現實性。近年來,如表1所示,附帶修復生態環境的刑事裁判數量并不大,但通過刑事裁判附帶性地修復生態環境已經成為我國司法實踐中處理破壞環境資源案件的常態化方式。

表1中國裁判文書網附帶修復生態環境之刑事裁判的時間和數量

考慮到2020年相關案件數據尚未完全形成,且今年以來我國受新型冠狀病毒疫情的波及,不少企業或長或短時間的停工停產會影響該類案件的發案率,以及各地法院在審理、結案、上傳案件數據上的同步性遲延,目前2020年的統計數據參考價值有所打折。不過,從2014年到2019年的統計數據則具有反映涉及修復生態環境的刑事案件客觀情況的重大價值。從2014年的5份到2019年的603份,其倍數級的增長率所顯現出的增長速度是驚人的,也是必須要予以高度重視的。值得注意的是,現實中破壞環境資源犯罪的破壞力極為驚人。例如,在倪炳松、周文松等污染環境案中,不到一年的時間行為人污染環境的行為所造成公私財產損失、生態環境損害及環境修復費用就超過千萬元。況且,到2020年10月底該類案件的數量已經超過2019年全年的數量,接下來一個月的案件上傳數量使得2020年案件數量破千是可以預期的。

不過,1836份裁判文書顯示,附帶修復生態環境的刑事裁判覆蓋的罪名較為集中,這些罪名主要是刑法第六章妨害社會管理秩序罪第六節破壞環境資源保護罪中的罪名,但也有極少部分其他章節的罪名。具言之,在破壞環境資源保護罪的15個罪名中除了擅自進口固體廢物罪這一罪名外,迄今為止其他14個罪名的刑事裁判文書都涉及要求行為人修復生態環境。在其他覆蓋的罪名上,除去共同犯罪、犯罪競合等場合所涉及的實質上不相干的罪名外,主要是故意毀壞財物罪、放火罪、失火罪三種。

此外,如果說之前刑事裁判在修復生態環境的方式上存在混亂的話,那么,如今這一情況得到了有效的改善,刑事裁判附帶性地修復生態環境成為了常態化的方式。的確,之前的審判實踐中存在變相以刑事裁判或直接以刑事裁判作出修復生態環境的現象。這引起了理論和實務上的爭議。例如,有學者針對通過刑事裁判而非刑事附帶民事訴訟的方式判處被告人“義務造林10畝”的做法就指出:“在一宗上訴的刑事案件中,以刑事裁決的方式將‘種樹’作為現行法之外的‘刑罰’方式,就與‘罪刑法定’發生了背離。”對此,反駁的意見主張刑事裁判判決生態修復是具有法律依據的,并不存在違反罪刑法定原則的問題。隨著2017年《中華人民共和國民事訴訟法》和《中華人民共和國行政訴訟法》對公益訴訟的修訂,刑事附帶民事公益訴訟這一方式被視為已經能夠根本性地解決這一爭議。在當前,反對的意見并未得到理論和實務中多數人的支持。總之,刑事裁判附帶性地修復生態環境目前已經成為破壞環境資源保護案刑事司法實踐的常態化方式。

(二)附帶修復生態環境的刑事裁判在修復措施上靈活多樣

在附帶修復生態環境的刑事裁判中,修復生態環境的措施總體上呈現出靈活多樣的態勢。具言之,修復生態環境的措施通常可以劃分為非金錢化修復措施和金錢化修復措施。其中,非金錢化修復措施,是指行為人對于自己的不法行為所造成的生態環境損害,以非貨幣化的方式進行生態系統的修復。與之不同,金錢化修復措施,是指行為人以貨幣化的方式對自己的不法行為所造成的生態環境損害進行修復。

比較而言,非金錢化修復措施的具體形式豐富多樣,補植(種)復綠、巡山管護、增殖放流、復墾土地、修復土壤、凈化水域等在司法實踐中較為常見。例如,在賈老虎故意毀壞財物案中,針對被告人賈老虎破壞鐵路防護林的行為,法院在判決被告人犯故意毀壞財物罪的同時,責令其承擔非金錢化修復生態環境責任,即在已死亡油松的位置補植24株新樹苗,且對其補植的油松樹苗承擔3年的管護責任,并保證補種樹木當年存活率達到90%。這些不同表現形式的非金錢化修復措施可以適應不同犯罪行為對生態環境造成破壞所需要的修復,這體現了修復措施的靈活性。其中,補植(種)復綠更是包含了原地補植、異地補植、自行補植、代為補植等靈活多樣的形式。在晚近的司法實踐中,金錢化修復措施主要是以《環境損害規定》等規定的“生態環境修復費用”名義存在。在俞加寶、黃登霞非法捕撈水產品這一刑事附帶民事公益訴訟案件中,被告人在案件審理期間自愿繳納生態修復費用2000元,可謂金錢化修復措施的適例。當然,“生態環境修復費用”在具體的個案中稱謂不盡一致,如生態修復費(用)、環境處置費(用)、污染修復費用等。

非金錢化修復措施和金錢化修復措施之間不是排斥關系,也可能并列或互為補充地出現在同一裁判文書中。例如,在陳某失火案中,法院判決被告人陳某對過失焚毀的林地內檸條、沙棘修剪去除枯枝且經有關部門驗收合格;逾期未履行修復義務,應承擔生態修復費10572.1元。再如,在向小周非法獵捕、殺害珍貴、瀕危野生動物一案中,針對被殺害的國家二級保護動物黑熊,法院在刑事附帶民事部分責令被告人向小周賠償國家資源損失人民幣25050元,采取植樹造林10畝的替代方式修復生態環境,并在縣級以上新聞媒體向社會公眾公開賠禮道歉,將道歉信復印350份供桑植縣各鄉鎮、村級組織張貼。在此,非金錢化修復措施和金錢化修復措施被同時適用。

(三)修復生態環境通常與刑法上的輕緩化處理相掛鉤

如今,修復生態環境是一種新的民事責任承擔方式,行為人修復生態環境一般會被視為其具有認(悔)罪態度良好、人身危險性小等情形而與刑罰裁量根據、刑罰裁量制度等掛鉤,進而被審理法院認真對待,并作刑罰裁量上的輕緩化處理。在污染環境刑事案件上,我國司法解釋對此有明確規定,2016年12月23日最高人民法院、最高人民檢察院《關于辦理環境污染刑事案件適用法律若干問題的解釋》(以下簡稱《污染環境案件法律解釋》)第5條規定:“實施刑法第338條、第339條規定的行為,剛達到應當追究刑事責任的標準,但行為人及時采取措施,防止損失擴大、消除污染,全部賠償損失,積極修復生態環境,且系初犯,確有悔罪表現的,可以認定為情節輕微,不起訴或者免予刑事處罰;確有必要判處刑罰的,應當從寬處罰。”在司法實踐中,修復生態環境與刑法上的輕緩化處理相掛鉤不限于污染環境刑事案件這一領域。

就刑罰裁量根據而言,我國《刑法》第61條規定:“對于犯罪分子決定刑罰的時候,應當根據犯罪的事實、犯罪的性質、情節和對于社會的危害程度,依照本法的有關規定判處。”這里的“情節”不等于“犯罪情節”,而應包括酌定從輕、減輕刑罰事由等。2016年9月14日四川省高級人民法院《關于加強環境資源審判工作服務我省綠色發展的指導意見》第四部分“充分發揮環境資源審判職能作用”指出,將補種復綠、增殖放流等環境資源恢復行為納入量刑情節予以考慮。刑事司法判例也持這一立場。例如,在梁金滿非法捕撈水產品一案中,被告人梁金滿對修復生態環境責任的承擔就是通過刑事附帶民事公益訴訟實現的。法院在判決被告人成立非法捕撈水產品罪的同時針對被告人在庭審后支付21909元購買水產品用于增殖放流以落實中國水產科學研究院南海水產研究所提出的生態修復建議,法院判決:“被告人梁金滿在庭審后已向相關單位繳納購買放流魚苗款,酌情予以從輕處罰。”又如,在王梅等非法采礦案中,法院認為:“經教育后,七名被告人意識到非法采礦對礦產資源和生態環境的危害性,并自愿對其造成的資源和環境損害承擔責任,被告人王梅、周亞、王繼兵、唐立平、王朋已分別預賠償環境修復費用人民幣1萬元,被告人薛強已預賠償環境修復費用人民幣5000元,被告人游芳已預賠償環境修復費用人民幣2000元,用于修復生態環境,可以酌情從輕處罰。”在此,修復生態環境與刑事處罰輕緩化之間的聯系一目了然。

就刑罰裁量制度而言,緩刑是較為典型的刑罰裁量制度之一。根據我國《刑法》第72條的規定可知,犯罪情節較輕、有悔罪表現、沒有再犯罪的危險、宣告緩刑對所居住社區沒有重大不良影響等是一般緩刑的適用條件,修復生態環境恰恰體現了行為人犯罪的情節較輕、有悔罪表現等而符合一般緩刑的適用條件,因此,修復生態環境與對行為人適用緩刑相掛鉤在審判實踐中有一定的普遍性。譬如,在余榮萬非法捕撈水產品案中,法院認為被告人主動交款作為資源和環境損失及生態環境修復費用,悔罪表現明顯,可酌情從輕處罰,法院最終判決被告人成立非法捕撈水產品罪,判處拘役三個月,緩刑四個月。

此外,由于2011年《中華人民共和國刑法修正案(八)》第13條規定“對宣告緩刑的犯罪分子,在緩刑考驗期內,依法實行社區矯正”,如今在審判實踐中將修復生態環境與社區矯正掛鉤也較為常見。例如,在陳燦非法采礦案中,法院認為:“被告人陳燦在本案審理期間主動預繳罰金,并賠償其非法處置的國家財產損失和生態環境修復費用等,且本案大部分贓物已被當場查扣,故可予以酌情從輕處罰。仙游縣司法局出具的調查評估意見書認為被告人陳燦符合社區矯正條件。”

二、裁判文書中修復生態環境存在的主要問題及原因

(一)修復生態環境裁判凸顯的主要問題

1.圍繞行為人修復生態環境問題出現的民刑銜接不暢

實踐中,民刑在行為人修復生態環境問題上的銜接不暢突出地體現在修復生態環境的民事責任與刑事責任之間出現了混淆。一方面,純粹通過刑事裁判的方式責令行為人修復環境,存在變相以刑事裁判或直接以刑事裁判作出修復生態環境的問題而混淆了民事責任和刑事責任之間的界限。目前,刑事附帶民事訴訟的方式基本解決了這一問題。另一方面,承擔修復生態環境民事責任的行為異化為承擔刑事責任的行為而混淆了民事責任和刑事責任之間的界限。例如,在潘某盜伐林木案中,法院判決對被告人單處罰金3000元,但同時宣告被告人可以提供6個月護林服務“折抵其應繳納的罰金”。針對涉林案件,有的地方法院甚至探索出了專門的“林木補種抵賠(罰)”機制。在這一機制中,“對被判處罰金、沒收違法所得的犯罪分子或犯罪單位,不能繳清罰金或違法所得差額部分,在其自愿的情況下,可采取以補種林木的形式充抵罰金或違法所得差額部分。”在此,不論是“折抵”還是“充抵”罰金都存在民事責任與刑事責任混淆的問題。

這一民刑銜接不暢還體現在它與我國《刑法》第36條之間存在不協調的內容方面。在我國《民法總則》確立綠色原則之前,針對環境侵權問題,2015年1月6日最高人民法院《關于審理環境民事公益訴訟案件適用法律若干問題的解釋》(以下簡稱《環境公益訴訟解釋》)第20條和2015年6月1日最高人民法院《關于審理環境侵權責任糾紛案件適用法律若干問題的解釋》(以下簡稱《環境侵權糾紛解釋》)第14條對修復生態環境進行了明確的規定。并且,這兩個司法解釋對修復生態環境的規定都與“恢復原狀”相掛鉤,可以說是對“恢復原狀”的擴大解釋,而非增設了新的責任承擔方式。與此相一致,在我國《民法總則》訂立過程中,持“修復生態環境”作為一種民事責任承擔方式的提議最終未被我國立法者采納。但是,在《環境損害規定》中修復生態環境與“恢復原狀”不再有形式上的聯系,它是與賠償損失、停止侵害、排除妨礙、消除危險、賠禮道歉等相并列的民事責任承擔方式。結合《環境公益訴訟解釋》第18條和《環境侵權糾紛解釋》第13條對民事責任承擔方式的列舉———停止侵害、排除妨礙、消除危險、恢復原狀、賠償損失、賠禮道歉———來看,與其說《環境損害規定》中的修復生態環境是“恢復原狀”的擴大解釋,不如說它是一種新的民事責任承擔方式。既然如此,那么修復生態環境在民刑銜接上就會與我國《刑法》第36條發生實質性聯系。可是,修復生態環境有非金錢化修復和金錢化修復之別。若主張金錢化修復屬于我國《刑法》第36條中“賠償經濟損失”和“民事賠償責任”的范疇,則這一包含關系會打破修復生態環境與賠償損失在民事責任承擔方式上的同一位階性進而造成二者之間關系的混亂。若主張金錢化修復不屬于我國《刑法》第36條中“賠償經濟損失”和“民事賠償責任”的范疇,則金錢化修復將無法取得對罰金、沒收財產等財產刑的法定的優先位置,由此導致的生態環境修復不利后果不言而喻。并且,由于在行為人不履行非金錢化修復義務時金錢化修復承擔重要的補充角色,因此,金錢化修復存在的上述問題會直接影響非金錢化修復的效果。

2.金錢化修復的過度擴張適用及其與財產刑之間的不當抵觸

迄今為止,在“破壞環境資源保護罪”章節罪名中非法捕撈水產品罪、非法獵捕、殺害珍貴、瀕危野生動物罪、非法收購、運輸、出售珍貴、瀕危野生動物、珍貴、瀕危野生動物制品罪、非法狩獵罪、非法采伐、毀壞國家重點保護植物罪、非法收購、運輸、加工、出售國家重點保護植物、國家重點保護植物制品罪、非法采礦罪、破壞性采礦罪等半數以上罪名因刑法保護的對象具有不可修復或難以修復的特點而使得非金錢化修復缺乏有效發揮作用的空間。在刑法保護的對象通常具有可修復性的污染環境罪、非法占用農用地罪、盜伐林木罪、濫伐林木罪等罪名以及“破壞環境資源保護罪”章節之外放火罪、失火罪等罪名上,金錢化修復并沒有以窮盡非金錢化修復為司法適用的條件,恢復性司法有被架空的嫌疑,金錢化修復的適用出現了過度擴張的態勢。以補植(種)復綠為例,原本相對于非金錢化修復對勞動能力的要求,金錢化修復對經濟能力的要求在破壞環境資源犯罪等中并不具有優勢,這在我國老、少、邊、窮地區體現得更為明顯。但是,非金錢化修復在現實中標準較為混亂、后續執行難或流于形式而效果不佳、異質性修復效果存疑等問題誘發了金錢化修復在司法適用上的不當擴張,甚至出現了對非金錢化修復的隱形排斥。例如,在福建等地區補植(種)復綠這種非金錢化修復的適用往往與行為人或其近親屬等提供的保證金掛鉤,這無形中壓縮了非金錢化修復的生存空間。當然,這不是說金錢化修復所存在的問題要比非金錢化修復的少。應當說,非金錢化修復與金錢化修復只是修復生態環境的兩種手段,原本選擇何種手段取決于生態環境修復程度、效果等,但金錢化修復的過度擴張一方面造成了在以往的司法實踐中所探索出的非金錢化環境修復的有益方式被實質性擱置甚至拋棄的問題,另一方面引發了對在刑事附帶民事訴中過度適用金錢化修復所導致的“以錢代罰”的擔憂和批判。例如,有學者就主張,應當限制金錢化修復這一責任方式的適用,其只能作為非金錢化修復的替代性措施。這一考慮便是為了避免過度適用金錢化修復所帶來的弊端。

更為重要的是,金錢化修復所凸顯的是恢復性司法理念和方法,但這一理念和方法在我國1997年刑法確立破壞環境資源保護罪明顯具有時代超前性,這致使金錢化修復與財產刑之間產生了一定的抵觸性內容。換句話說,對于被損害的生態環境,實踐中金錢化修復帶有明顯的“專款專用”性質,而財產刑主要圍繞懲罰性和預防性展開,它通常不具有修復生態環境的“專款專用”屬性。因此,在為數眾多的并處財產刑的場合,錢款都同出一源的金錢化修復與財產刑在實際的執行上即便遵守金錢化修復這一民事責任優先原則也將造成財產刑執行難以到位的尷尬問題,這在罰金刑上體現得尤為明顯。司法實踐中,在金錢化修復的場合,或減少罰金數額甚至象征性地判處罰金,或對于判處的罰金“象征性”地予以執行,就成為該類判決中不時出現的怪現象,甚至出現了前文指出的被告人以勞務等“抵繳”罰金的問題。

3.修復方式包含著違背責任主義原理、基本刑罰原理的內容

審判實踐中,并非所有的修復生態環境都是由行為人自己親手實施的,即在自我修復之外還存在為數眾多的代為修復的情形。在代為修復的場合,當修復生態環境的主體是行為人的親屬(友)甚至是雇工或受委托的第三方時,從民法意義上損害與賠(補)償來看似乎并無不可,但這與修復生態環境這一新的民事責任承擔方式大規模應用凸顯出來的生態環境領域恢復性司法所要求的教化功能是相違背的。這種代為修復的方式不僅包含著違背責任主義原理的內容,也包含著違背基本刑罰原理的內容。就前者而言,在類似于前文所述的林木補種抵罰的場合,一旦補種林木的行為不是由行為人獨立完成的,而是由行為人的親屬(友)、雇工或受委托的第三方完成或協助完成的,刑事責任與民事責任在走向混淆的同時,本應完全由行為人本人承擔的刑事責任就因罰金的“折抵”或“充抵”而轉嫁給了無辜第三人。實踐中,非金錢化修復生態環境的執行在不少地區一直存在監管不力的弊端。“當地司法機關要求被告人種植的林木有一部分實際上是由被告人親屬甚至是雇工完成的。”因此,這種違背責任主義原理的問題并非主觀臆斷的風險而是客觀存在的事實。就后者而言,被告人承諾、積極、主動修復生態環境通常會與行為人認(悔)罪態度良好、人身危險性降低等掛鉤,進而被法院輕緩化處理。譬如,在舒正峰、陳世水污染環境案中,審理法院認為:“鑒于上訴人舒正峰、沈孝軍的悔罪表現,且在二審期間積極繳納生態修復金進行生態修復,綜合考慮上訴人舒正峰、沈孝軍的犯罪事實、性質、情節和社會危害性,對其可酌情從輕處罰。”然而,問題是在承諾修復生態環境等場合修復生態環境的義務尚未進入實質性履行階段,就給予行為人量刑上的輕緩化處理,似乎有些草率。并且,如果這樣的承諾是由行為人之外的親屬(友)等第三方作出的,那么對行為人刑法懲處上的輕緩化是有違報應刑和教育刑的刑罰基本原理的。例如,在林光焰、陳炳杰非法采礦案中,被告人林光焰、陳炳杰的家屬于案件審理前承諾愿意在司法機關的指導下,采取向閩江各放流5000元蜆子的方式修復受損的生態,法院庭審中予以了認可并酌情從輕處罰。

(二)引發修復生態環境刑事裁判問題的主要原因

1.生態環境的損害衡量困難和修復目標不清

在涉及修復生態環境的犯罪中,生態環境的損害判斷絕不是一個孤立的單一部門法能夠完成的,目前對它的衡量判斷法律上存在一定的困難。有關“生態環境損害”這一概念的最新界定來自2017年12月17日國務院辦公廳發布的《生態環境損害賠償制度改革方案》,依據該方案,生態環境損害是指“因污染環境、破壞生態造成大氣、地表水、地下水、土壤、森林等環境要素和植物、動物、微生物等生物要素的不利改變,以及上述要素構成的生態系統功能退化。”一般認為,“差額說”和“組織說”是民法關于損害認定的兩種主要學說。前者著重考察財產在損害前后的價值差額,后者著重考察剝奪、毀損財產構成部分或傷害他人身體所產生的不利益。但是,生態環境的損害有別于這種傳統的損害。“環境侵害是對社會利益和個人利益的雙重侵害。”對于生態環境損害來說,其考察的重點是對“社會共享性利益”的把握,用民法上的損害理論常常難以進行準確的衡量。這既包括對環境要素和生物要素這一相對具體利益的量化統計,又包括以此為基礎對整個生態系統的功能退化進行的綜合衡量。問題是,即便在一定程度上可以將對生態環境損害的救濟轉化為一定數額的金錢給付,也不能將它視為生態環境在損害前后的價值差額,更不能將它視為對構成部分等的不利益。“即使某個具體環境要素可能具有經濟價值,但對于整個生態系統而言是無法估量其價值數額的,更何況對于生態環境損害的救濟重點在于恢復生態系統的健康、穩定的平衡狀態。”例如,在王志波、杜高鈞污染環境案中,王志波作為檢修直接責任人違規操作,私自將監測數據正常的凈煙氣的尾氣接入數據出現異常的凈煙氣進氣口,導致在線監測設備監測并上傳至環保平臺的數據失真,自動監測數據被篡改,而杜高均作為負責人,未盡到監管職責,二人的行為均已觸犯刑法。法院判決二人犯污染環境罪,每人單處罰金10000元。此時,不論是立足于環境要素、生物要素的角度進行量化統計,還是立足于整個生態系統的功能退化進行衡量,都難以對這一篡改數據導致的環境污染所造成的損害進行精確化的統計。相應地,作為救濟手段的民法上的賠償、補償或刑法上的罰金在金錢給付的數額上都難免帶上濃厚的象征性色彩。另外,在生態環境的損害無法修復的場合,“修復”的象征性色彩只多不少。

在引發修復生態環境刑事裁判諸多問題的原因中修復目標不清這一原因較為醒目。在生態環境的修復中,常常出現技術規范與法律規范交織的現象,而司法實踐中受損生態環境無法修復或無法完全修復不時發生。相應地,作為定位受損生態環境修復程度的生態環境修復目標所存在的不清問題在一定程度上就難以避免,這在同質性修復和異質性修復的場合十分明顯。例如,楨楠和紅豆杉都是我國重點保護植物,但在植物學上二者有著根本區別,對行為人采伐、毀壞紅豆杉而責令其補植楨楠的做法是較為典型的同質性修復,此時生態環境的修復就存在目標不清的問題。在鄭濤非法采伐、毀壞國家重點保護植物案中,被告人非法采伐、毀壞三株國家一級保護珍稀植物紅豆杉,但公益訴訟起訴人請求判令被告認在承擔刑事責任的同時承擔相應的民事責任,即按照滎經縣林業調查規劃設計隊出具的《鄭濤非法采伐國家重點保護植物案責令補種樹木栽植方案》,在大田鄉同樂村4組(警示教育基地)補植楨楠30株,并連續3年進行管護,保存率達到85%以上,如鄭濤沒有進行補植,則應承擔生態修復補償費用人民幣9300元。對此,被告人在案發后為了修復生態環境所進行補植的是國家重點保護植物楨楠而非紅豆杉。最終,審理法院也認可了,并進行了從輕處罰。類似地,在行為人非法狩獵野生動物而法院責令其植樹造林所成立的異質性修復場合,生態環境的修復目標不清更為明顯。在王荷根非法狩獵案中,針對被告人多次使用捕鳥網捕捉小鳥并將捕捉來的1700余只小鳥以0.5元至1元不等的價格出售所造成的生態環境破壞問題,法院判決被告人成立非法狩獵罪的同時,認可被告人與金溪縣馬尾泉林場簽訂的《公益造林植樹協議書》,以植樹造林的方式來修復所造成的生態環境破壞。很明顯,這種“種下梧桐樹,引得鳳凰來”的修復在修復目標上十分含混。

2.修復生態環境的刑法規范性依據缺乏明確性

如前所述,不同司法解釋在修復生態環境是否是一種新的民事責任承擔方式上立場不盡一致。最新的《環境損害規定》將“修復生態環境”與“賠償損失”相并列,由此造成的問題是修復生態環境的刑法規范性依據缺乏明確性。舉例來說,有學者主張我國《刑法》第37條可以作為修復生態環境的規范性依據。我國《刑法》第37條是關于對免于刑事處罰與非刑罰處罰措施的規定,依據這一規定對行為人適用非刑罰處罰措施的前提是“不需要判處刑罰”。不過,近年來法院對行為人破壞自然資源的行為判處成立犯罪卻“不需要判處刑罰”,并對行為人判處(包括裁定)修復生態環境的,尚無一例。雖然這不能否認審判實踐中法院對行為人破壞自然資源的行為判處成立犯罪卻認為對行為人“不需要判處刑罰”僅要求其修復生態環境即可這一罕見情況的存在,但常見的是在裁判行為人“修復生態環境”的場合基本都對行為人判處了刑罰。因此,將我國《刑法》第37條所確立的“成立犯罪+不需要判處刑罰(免于刑事處罰)+修復生態環境”模式作為修復生態環境的規范性依據存在片面性問題。畢竟,我國《刑法》第37條中非刑罰處罰措施在形式上不包括“修復生態環境”,即便將該條中的“賠償損失”與修復生態環境中的金錢化修復相關聯或相等價,其造成的問題也一目了然。與此同時,針對“成立犯罪+判處刑罰+修復生態環境”這一模式,將我國《刑法》第37條作為規范性依據,在形式上還存在明顯的邏輯障礙。即便將“修復生態環境”與“賠償損失”作實質意義上的掛鉤,這一邏輯上的障礙也會使在當前這一刑法條文無法成為修復生態環境的規范性依據。這預示著,從修復生態環境的兩種模式來看,修復生態環境在我國《刑法》第37條的規范性依據上缺乏明確性。

須注意,在我國審判實踐中不少形式上看似有關修復生態環境的裁判具有刑事規范性依據,但實質上它只是一種假象。比如,在楊友平盜伐林木一案中,重慶市江津區人民法院以“刑事判決書”的名義進行了判決,其中“鑒于被告人自愿繳納生態修復金修復生態環境,有悔罪表現,可酌情從輕處罰”的內容顯然不是以我國《刑法》第37條為規范性依據的,將其與該條掛鉤并不合理。如果一定要尋求本案的刑法規范性依據的話,那么,將作為刑罰裁量根據的第61條與之掛鉤是可以成立的。不過,迄今為止將修復生態環境與量刑情節掛鉤,并建立起修復生態環境與我國《刑法》第61條之間規范性依據關系的是《污染環境案件法律解釋》。值得一提的是,該解釋在這一問題上僅針對我國《刑法》第338條和第339條所規定的罪名,但擅自進口固體廢物罪在中國裁判文書網上因尚無一例裁判而淪為了“僵尸”罪名,因此,它僅包括污染環境罪和非法處置進口的固體廢物罪。同時,在形式上該解釋只字未提我國《刑法》第61條。可見,從《污染環境案件法律解釋》的角度看,認為修復生態環境的刑法規范性依據缺乏明確性并無不妥。

另外,行為人修復生態環境通常體現了行為人的人身危險性減小、認(悔)罪態度良好等,進而與緩刑、社區矯正的適用條件建立起了實質聯系,但迄今尚不存在明確的司法解釋等將我國《刑法》第72條、第76條作為修復生態環境的規范性依據,而修復生態環境只是對行為人適用緩刑、社區矯正時考量的條件之一,因此,這一規范性依據也不明確。

同時,將我國《刑法》第36條作為修復生態環境的規范性依據,其明確性也存在問題。從形式上看,我國《刑法》第36條似乎可以作為修復生態環境的規范性依據,該條中的“刑事處罰”和“賠償經濟損失”可以涵蓋刑事責任和民事責任,這可以克服《刑法》第37條在刑事責任與民事責任同時適用時在邏輯上存在的矛盾,但“賠償經濟損失”只是修復生態環境的部分表現形式,實踐中大量存在補植(種)復綠、巡山管護、增殖放流、復墾土地、修復土壤、凈化水域等“賠償經濟損失”之外的修復生態環境形式,因此,將我國《刑法》第36條作為修復生態環境的規范性依據會存在明顯的削足適履問題。這意味著,我國《刑法》第36條不能完全作為修復生態環境的規范性依據。將我國《刑法》第36條作為修復生態環境的規范性依據,會出現民刑銜接上的漏洞。實踐中,在非金錢化修復生態環境上所存在的行為人履行不到位、監管不到位等問題,其原因恰恰與規范性依據不足、后續責任難以落實有關。其實,即便主張這里的“賠償經濟損失”“民事賠償責任”與修復生態環境中的金錢化賠償具有關聯性或等價性,也會存在前文所述的問題。可見,將我國《刑法》第36條作為修復生態環境的規范性依據是缺乏明確性的。

3.恢復性司法的介入所產生的斷裂

從歷史發展上看,我國刑法依舊有“國權刑法”的色彩,修復生態環境所集中凸顯的恢復性司法理念和方法要晚于我國當時的環境犯罪等立法,因此,在犯罪行為引發的生態環境損害上,無論是非金錢化修復還是金錢化修復,其規模化的司法適用都帶有濃厚的硬性插入色彩。形式地看,恢復性司法的萌芽在人類社會的早期就已存在。但是,一般認為現代意義上的恢復性司法實踐是20世紀70年代從北美開始的。在我國,現代意義上的恢復性司法來源于學者對國外理論的引進,且基本上是本世紀以來的事情。在我國環境犯罪等領域運用恢復性司法理念更是晚近以來才出現的現象。例如,2015年6月16日,最高人民檢察院通報檢察機關加強生態環境司法保護的有關情況并發布典型案例,同時要求全國各級檢察機關積極探索,將恢復性司法理念運用于生態環境的司法保護實踐,實現懲罰犯罪與保護生態環境雙贏。既然如此,1997年我國全面修訂刑法時就不可能在涉及修復生態環境的環境犯罪等領域全面考慮并貫徹恢復性司法理念。然而,一旦在環境犯罪等領域置入恢復性司法理念與方法進行生態環境的修復,就可能存在恢復性司法的介入而產生與相關法律規定銜接不暢的問題。

遺憾的是,現實情況恰恰如此。在生態環境難以修復或無法修復的場合,如殺害瀕危野生動物且短時間內或事實上無法修復時,“貫徹”修復生態環境立場的恢復性司法理念將導致如果采用金錢化修復手段,則生態環境修復的效果在遭受質疑時甚至連帶恢復性司法理念本身遭受質疑,更不用說它可能會造成民事賠償、財產刑等之間的不協調問題;如果采用非金錢化修復手段,如前文所列的對獵捕鳥類而責令行為人進行植樹造林的生態環境修復,則其帶有較為典型的象征性修復色彩。

在生態環境可以(完全)修復的場合,依據《污染環境案件法律解釋》,針對《刑法》第338條、第339條所規定的行為,行為人積極修復生態環境在一定條件下“可以認定為情節輕微,不起訴或者免予刑事處罰”,即恢復性司法理念對定罪量刑能夠產生實質性影響。但是,在非法捕撈水產品罪等場合,由于缺乏類似的司法解釋,而相關的立案追訴標準是2008年頒布的,恢復性司法理念對該罪的定罪影響極為有限。進一步說,如果行為人用禁用的拖網非法捕撈螺螄涉嫌成立非法捕撈水產品罪時,確實存在破壞被捕撈水域底棲生物棲息地,影響螺螄及其他水生生物的總群數量,破壞被捕撈水域生物多樣性,并在一定程度上降低水體自凈能力,危害被捕撈水域生態安全的問題,即便將被捕撈的螺螄全部放生在被捕撈水域,行為人交納生態修復資金用于修復漁業資源及生態環境,生態環境得到完全修復,司法實踐中行為人在不起訴或無罪的適用上極為罕見。實際上,這種情形在針對野生動植物等環境資源保護的犯罪上也是如此。這就是說,我國環境資源保護罪在恢復性司法理念介入后由傳統司法向恢復性司法轉型中存在一定的障礙,圍繞這一障礙所產生的前文所列的生態環境修復上的問題較為明顯。

此外,恢復性司法理念在我國刑法中缺乏明確而具體的規定,修復生態環境在實踐中一直是各個地方因地制宜地進行探索的,這樣對恢復性司法理念持不盡一致的立場和區域環境特質的差異造成了修復生態環境在各地發展的不平衡、形式多樣化、適用范圍不統一等問題。比如,湖南、江西、四川、福建等省因森林覆蓋率較高,林業刑事案件較多,在補植(種)復綠方面探索較早,經驗較為豐富,與此同時不足的方面是存在的,前列的民事責任與刑事責任的混淆等就是適例。況且,根據當前司法實踐中的處理模式,在破壞生態環境的刑事案件中如果被害人或檢察機關等沒有提起刑事附帶民事訴訟,法院判處被告人修復生態環境是缺乏法律依據的,法院無法依據職權責令被告人修復生態環境,這對該領域中的恢復性司法無疑構成了障礙,因此,民法和刑法在合力節約資源、保護生態環境上會出現銜接不暢的問題。

三、修復生態環境在我國刑法中的定位

(一)修復生態環境的刑法定性分歧

如果說修復生態環境向新的民事責任承擔方式發展有力地展開了綠色原則的話,那么,它在刑法與民法上的銜接不暢、修復方式之間的隱性排斥、包含違背刑法基本原理的內容等問題則實質性地沖擊著我國資源的節約、生態環境的保護。在民法典時代公法與私法走向深度融合的背景下,要根本性地解決這類問題,關鍵是要準確厘定修復生態環境在我國刑法中的性質。理論上和實務中對修復生態環境的刑法性質的理解不盡一致,概括起來主要有以下幾種觀點,但都存在一定的缺陷。

一是量刑情節說。該說認為,在刑法上修復生態環境屬于應予輕緩化處罰的量刑情節范疇。例如,有學者認為:“根據中國刑法,人民法院應按照罪責刑相適應的原則綜合考慮犯罪性質、后果、違法情節和被告人主觀惡性、悔罪態度等確定量刑幅度。實踐中,被告人在判決作出前主動采取措施修復環境損害的,法院會將其作為酌定從輕處罰的量刑情節。”的確,審判實踐中存在大量的將行為人修復生態環境的行為與量刑情節掛鉤的判例。在污染環境罪、非法處置進口的固體廢物罪上,我國的司法解釋也體現了這一立場。并且,如前所述,我國《刑法》第61條關于量刑根據規定中的“情節”能夠作為修復生態環境從輕處罰的規范性依據。因此,形式地看量刑情節說似乎具有一定的合理性。

二是刑罰種類說。該說認為,修復生態環境是我國刑罰的種類之一。實際上,該說并非源于我國刑法的既有規定,而是一種理論上的主張。有學者基于恢復性司法理念、我國目前刑罰種類未能有效修復因刑事犯罪破壞的生態環境等理由,主張應將修復生態環境增設為一種刑罰種類,尤其是一種新的附加刑。比較而言,迄今為止支持刑罰種類說的學者甚少。

三是非刑罰處罰措施說。該說認為,修復生態環境是一種非刑罰處罰措施或刑罰輔助措施。在理論和實務中,該說有諸多支持者。例如,有學者主張,判處植樹造林這種修復性措施就是非刑罰處罰措施;有學者主張,生態修復“可以看作是特殊的非刑罰

處罰方式”;有學者主張,“生態修復的刑法性質就是刑事責任實現方式中的非刑罰處罰方法。”究其原因,我國《刑法》第37條所全面列舉的非刑罰處罰措施在形式上不包括修復生態環境,但將修復生態環境視為一種非刑罰處罰措施仍然被認為具有比較優勢。畢竟,在破壞環境資源犯罪等場合是存在行為人的行為成立犯罪卻不需要判處刑罰(免于刑事處罰)而僅需判處其修復生態環境的可能性的。此時,如果將我國《刑法》第37條非刑罰處罰措施中的“賠償損失”與修復生態環境中的金錢化修復作關聯性或等價性解釋,修復生態環境與非刑罰處罰措施之間確實能夠建立起聯系。在國外,將修復生態環境視為一種非刑罰處罰措施可謂較常見的做法和立場。例如,在美國的部分州實施環境犯罪的個人或組織會被要求清理因犯罪行為而造成的污染或與保護環境相關聯的社區服務。再如,在荷蘭,環境刑事案件的行為人可以被判處“恢復原狀”“修復違法損害”等非刑罰處罰措施。

在修復生態環境的刑法定性上,上述觀點各有優劣。其中,量刑情節說具有切合我國破壞資源環境犯罪等司法實踐的內容。畢竟,實踐中將修復生態環境作為對行為人量刑情節有大量的裁判樣本。但是,修復生態環境的情況較為復雜,尤其是審判實踐中修復生態環境既存在法院量刑前行為人已經實施了修復生態環境行為的情形,也存在量刑前行為人只是承諾履行但實際未實施修復生態環境行為的情形,既存在行為人自己實施修復生態環境行為的情形,也存在行為人之外的其他第三人(代為)實施修復生態環境行為的情形等。這會導致作為量刑根據的“情節”內涵更加模糊不清,也會造成前文指出的違背責任主義原理、基本刑罰原理等的問題。另外,修復生態環境不僅與我國《刑法》第37條中的“情節”之間有聯系,與《刑法》第72條規定的適用緩刑的條件中“情節”“悔罪表現”等以及我國《刑法》第76條規定的社區矯正適用條件等也有聯系。但結合前文指出的我國《刑法》第37條與修復生態環境之間的具體聯系等來看,就會發現將修復生態環境單純作為量刑情節的量刑情節說是片面的。

就刑罰種類說而言,該說受到批判的核心理由是其缺乏規范性依據。的確,目前我國刑法對刑罰種類的明確規定會直接排除該說在我國的生存空間。然而,修復生態環境在我國刑法中的定位絕不會局限于是一個單純的司法適用問題,它同時也是一個刑事立法論的問題。因此,試圖以刑罰種類說缺乏規范性依據為由將修復生態環境與我國刑法作全面切割是不妥當的。但是,即便立足于“立法中心主義”的立場,也不宜將修復生態環境升格為刑罰種類(包括附加刑)。一方面,將修復生態環境升格為刑罰種類(包括附加刑),修復生態環境的適用中將充斥著強制性,這與恢復性司法所高度重視的當事人的自愿性、真誠性相違背。另一方面,修復生態環境不具有與現有刑罰種類相匹配的適用對象上的廣泛性。即便附加刑中針對犯罪的外國人的驅逐出境,在行為人犯罪的種類上也無限制,而修復生態環境主要局限于破壞環境資源保護罪,在該類犯罪之外僅有放火罪、失火罪、故意毀壞財物罪等極少數罪名涉及,這構成了修復生態環境升格為刑罰種類(包括附加刑)的實質性障礙。在此意義上,對于被害人或檢察機關等沒有提起刑事附帶民事訴訟案件中的修復生態環境問題,法院在審理中應充分依托訴訟程序,根據審理查明的事實就修復生態環境充分聽取檢察機關、被告人、被害人的意見,依法作出裁判。不過,對修復生態環境在我國刑法中的準確定位而言,刑罰種類說包含著一些值得重視和認真對待的內容。比如,該說所指出的修復生態環境在后續執行中存在“一判了之”“虎頭蛇尾”等生態環境未修復或修復不到位的問題,就值得重視和認真對待。

就非刑罰處罰措施說而言,在“釋法中心主義”的立場下該說的價值十分有限。具體來說,前文已經提及,在特定的條件下我國刑法《刑法》第37條可以成為修復生態環境的規范性依據。特定的條件是指,行為人成立犯罪而不需要判處刑罰(免于刑事處罰),且“賠償損失”與修復生態環境中的金錢化修復之間具有實質性或等價性聯系。但是,一旦將審視的目光向外延伸,那么非刑罰處罰措施說的缺陷就會顯現出來。例如,審判實踐中存在一些涉及“賠償損失”的修復生態環境的判例,這些判例中“賠償損失”的金錢化修復和非金錢化修復同時存在,如在前列的向小周非法獵捕、殺害珍貴、瀕危野生動物案中向小周被法院判處承擔“賠償國家資源損失”,還要承擔植樹造林的非金錢化修復。這樣即便法院判處向小周成立非法獵捕、殺害珍貴、瀕危野生動物罪但免于刑事處罰,判處的修復也超出了我國《刑法》第37條列舉的非刑罰處罰措施的范圍,因而,不能將我國《刑法》第37條作為它們的規范性依據。更不要說在更為常見的法院判處破壞環境資源的行為人成立犯罪并對行為人判處刑罰的場合,將刑事附帶民事訴訟中的修復生態環境與我國《刑法》第37條掛鉤了,否則必然會造成非刑罰處罰措施的適用與“不需要判處刑罰”這一規定相抵觸而招致批判。例如,有學者就指出,將生態修復視為非刑罰處罰措施違背了罪刑法定原則,存在合法性問題。通過上述分析可知,在后面兩種情形下這一批判有一定的合理性。

從歷史發展的角度來看,非刑罰處罰措施說也是存在問題的。我國《刑法》第37條在條文表述上并非一次成型,“免于刑事處分(罰)”和“取保(候審)”在不同時段上的一增一刪就是適例。在立法者看來,如今的條文表述是有實質價值的,尤其是這一條文表述在涉及非刑罰處罰措施上既沒有采取概括性規定的方式,也沒有采取具體列舉加概括性規定的方式,而是采取了明確的具體列舉方式。然而,我國《刑法》第37條中“賠償損失”在性質上是刑事附帶民事的強制處分,它本應由民法加以規定,但當時民法尚未制定,而實際問題又需要解決,所以才增設的。如今,《中華人民共和國民法典》已經頒布,它較為妥當地解決了“賠償損失”缺位問題。實際上,在《中華人民共和國民法典》頒布前《環境損害規定》等規范性文件也已解決了這一“賠償損失”的缺位問題。因此,我國刑法《刑法》第37條中“賠償損失”的實質價值在歷史上逐步喪失。相應地,晚近以來在破壞環境資源犯罪等的場合刑事附帶民事訴訟對“賠償損失”的裁判都不再直接援引我國《刑法》第37條作為依據。既然如此,再將修復生態環境與我國《刑法》第37條中的“賠償損失”相掛鉤,其合理性就值得懷疑。一旦修復生態環境與我國《刑法》第37條中的“賠償損失”脫鉤,那么,列舉明確的非刑罰處罰措施也很難與修復生態環境建立聯系。這預示著,即便在上述的“特定的條件”這一罕見的情形下,也不宜再將修復生態環境納入非刑罰處罰措施的范疇。相應地,這會使修復生態環境在民法與刑法銜接上存在的問題得到明顯緩解。問題是,在我國刑法《刑法》第37條中增加“修復生態環境”與其他非刑罰處罰措施并列,能否有效擺脫非刑罰處罰措施說所面臨的的困境?回答是否定的。理由是,在不變動我國《刑法》第37條其他內容的前提下,單純增加“修復生態環境”這一內容,同樣不能解決“不需要判處刑罰(免于刑事處罰)”所帶來的前文所述的問題。同時,將賠償損失與修復生態環境并列規定,除依舊存在因歷史原因所導致的賠償損失價值喪失問題外,還會因修復生態環境中的金錢化修復與賠償損失之間存在重疊性的內容而引發新的問題。

(二)修復生態環境在刑法中的應然定位

立足于節約資源、保護生態環境的綠色原則,修復生態環境在刑法中應定位為刑法懲處罪刑上的輕緩化事由。所謂刑法懲處罪刑上的輕緩化事由,主要包括兩個方面,一是阻卻行為人的行為構成犯罪的情形,二是行為人的行為構成犯罪時法院在是否動用刑罰、刑罰裁量等過程中應予考量的各種從寬情形。換句話說,修復生態環境不僅應在定罪上發揮積極的出罪功效,在量刑上也應發揮輕緩化功效。

就定罪而言,迄今為止積極修復生態環境的地位和功效是含混的。從形式上看,將修復生態環境與定罪聯系起來在《污染環境案件法律解釋》第5條中似乎存在,但其文字表述存在較為模糊的內容,即它是與行為人及時采取措施、防止損失擴大、消除污染、全部賠償損失、初犯且確有悔罪表現等混在一起的。因此,有必要將行為人的修復生態環境與定罪上的出罪事由掛鉤,特別是與我國《刑法》第13條“但書”相掛鉤。畢竟,修復生態環境的核心內容之一是行為人主觀上的自愿性、真誠性,這是我國刑法理論在是否入罪時要考慮的內容。至于《污染環境案件法律解釋》第5條將修復生態環境局限于《刑法》第338條(污染環境罪)和第339條(非法處置進口的固體廢物罪和擅自進口固體廢物罪),如前所述審判實踐擴展了這一范圍,在此應予肯定。比如,在類似于楊代全非法捕撈水產品案的場合,被告人采用地籠網這一禁止使用的捕撈工具非法捕撈水產品,但民警當場抓獲后被告人主動將“漁獲”全部放生,在此情形下被告人“自愿繳納生態修復費5000元”就可以作為定罪時的出罪事由加以考慮,認定其符合《刑法》第13條“但書”對其進行無罪化處理。

就量刑而言,修復生態環境作為刑罰的輕緩化事由在范圍上不僅能涵蓋量刑情節說的內容,也能涵蓋修復生態環境作為適用緩刑、社區矯正時的考量條件等內容。理由是,恢復性司法理念下的修復生態環境更注重當事人的自愿性、真誠性,一旦修復生態環境這一恢復性司法措施側重于強制性、報應性,就會偏離行為人自愿、真誠悔過的初衷,也會脫離恢復性司法的框架而重返報應性司法的老路。行為人修復生態環境的自愿性、真誠性、教化性是其人身危險性降低、認(悔)罪態度良好的體現,而后者恰恰是適用量刑的從寬情節以及緩刑、社區矯正的關鍵。具體而言:

其一,行為人修復生態環境必須具有自愿性、真誠性。修復生態環境要成為行為人的刑事處罰的輕緩化事由,離不開行為人的自愿性、真誠性。目前,在《污染環境案件法律解釋》中,其文字表述是“積極修復生態環境”,這里的“積極”在核心內涵上就是行為人修復生態環境時的自愿性、真誠性。審判實踐中,大量破壞環境資源保護罪等的刑事裁判文書在將修復生態環境作為刑事處罰的輕緩化事由時都采用了“積極修復生態環境”的表述,為數眾多的裁判文書直接用了行為人“主動”的措辭。問題是,對于不缺乏自愿性和真誠性的行為人“承諾”積極修復生態環境能否作為刑罰輕緩化事由?回答是否定的。盡管審判實踐中不同法院的立場不盡一致,但若采取肯定的立場將會導致行為人違背“承諾”時對其已經適用的刑罰輕緩化結果出現是否合理的疑問,而撤銷之前的裁判(比如撤銷緩刑等)會引發違反刑法規定(第77條)等補救或追懲上的問題。

其二,作為量刑根據的“情節”涵蓋了修復生態環境。如何理解我國《刑法》第61條中的“情節”,理論上存在分歧。如有學者認為這里的“情節”是指“刑法沒有明文規定的情節”,有學者認為是指“刑法沒有規定的情節”,有學者認為是指“刑法沒有明文具體規定的情節(包括法定情節和酌定情節)”,等等。仔細推敲這里的“情節”,可以發現與之并列的量刑根據分別是“犯罪事實”“犯罪的性質”與“對于社會的危害程度”,因此,這里的“情節”并不能單純等同于“犯罪情節”,應包括輕緩刑罰意義上的“超法規的”情節,即酌定從輕、減輕刑罰事由等。《污染環境案件法律解釋》將行為人積極修復生態環境作為對行為人量刑時“從寬處罰”的必要條件之一。刑事司法判例則將修復生態環境與對行為人量刑時的“從寬處罰”擴展到其他破壞環境資源保護罪、放火罪、失火罪、故意毀壞財物罪等犯罪上。其背后的原因在于,盡管人身危險性理論受到了諸多批判,但它在我國的刑罰裁量中仍然承擔著重要的角色。人身危險性是通過行為人在犯罪后的表現、行為人一貫的表現等一系列外在方面體現出現的。積極修復生態環境屬于行為人在犯罪后的表現范疇,體現了行為人人身危險性的減弱而應歸入量刑根據中的“情節”。值得關注的是,對于將修復生態環境作為刑法裁量的從寬情節所導致的我國《刑法》第37條中“情節”內涵模糊的問題,可以通過出臺司法解釋等規范性文件的形式加以明確,前列的四川省高級人民法院將補種復綠、增殖放流等納入量刑情節進行考慮就具有參考意義。雖然我國刑法中“情節”內涵的模糊一直飽受詬病,對其解決難以一蹴而就,但在破壞環境資源犯罪等領域修復生態環境所涉及的量刑情節并非不能得到有效解決。

其三,修復生態環境包含在緩刑、社區矯正的適用條件中并應納入社區矯正方案。一方面,行為人積極修復生態環境體現了其人身危險性的減弱,人身危險性弱則再犯罪的可能性低,這與緩刑和社區矯正適用條件中“沒有再犯罪的危險”相契合。同時,行為人積極修復生態環境也是行為人認(悔)罪態度的良好反映。因此,行為人積極修復生態環境是法院在決定是否適用緩刑和社區矯正時應予考量的。另一方面,修復生態環境應納入社區矯正對象的社區矯正方案。實踐中,大量的修復生態環境是在裁判文書執行后開始的。在我國刑法增設社區矯正后,對宣告緩刑的犯罪分子在緩刑考驗期限內依法實行社區矯正,但到目前為止將修復生態環境納入社區矯正方案的做法并不具有普遍性。理論上對于緩刑和社區矯正是否屬于刑罰執行存在爭論,這在一定程度上也阻礙了修復生態環境進入社區矯正方案。盡管社區矯正帶有社區服刑的色彩,但與“原判的刑罰就不再執行”相呼應,我國《社區矯正法》采取了“社區矯正對象”而不是“社區服刑人員”的表述,是有意對刑罰執行性的弱化。因此,將修復生態環境引入社區矯正方案不會動搖其刑事處罰輕緩化事由的性質。其實,將修復生態環境作為社區矯正的一環,推動補植(種)復綠、巡山管護、增殖放流、復墾土地、修復土壤、凈化水域等修復生態環境舉措納入社區矯正方案,是對恢復性司法理念的深入貫徹,是對節約資源、保護生態環境的推進,更是對行為人人身危險性、認(悔)罪考察的延伸。

當然,并非所有的修復生態環境都可以作為刑事處罰輕緩化事由。比如,應對違反刑法責任主義原理和基本刑罰原理的修復生態環境作刑事處罰輕緩化事由的限縮。如前文所述,修復生態環境有自我修復和代為修復之別,若允許行為人通過修復生態環境來(部分)充抵罰金等財產刑,而修復生態環境又是由行為人本人之外的親屬(友)、雇工或受委托的第三方完成的,在這種代為修復的場合不論行為人主觀上對修復生態環境如何自愿、真誠等,都不應將修復生態環境作為刑事處罰的輕緩化事由。此外,為了更好地踐行節約資源、保護生態環境的綠色原則,還應對修復生態環境本身進行完善,尤其是從源頭上對生態環境的損害衡量、修復目標進行量化和類型化,切實減少當前審判實踐中異質性修復、異地修復等象征性修復。比如,以補植(種)復綠、巡山管護、增殖放流、復墾土地、修復土壤、凈化水域等非金錢化修復為基礎,梳理出不同方式可以實現的生態環境修復目標,進一步規范化;在修復生態環境上提取出金錢化修復與非金錢化修復的適用條件,避免后者被不當壓縮;在修復生態環境上確立以同質性修復為原則,以異質性修復為例外的立場,等等。總之,修復生態環境是在我國的實踐中探索出來并逐步進入刑法領域的,其所面臨的問題也只能在實踐中通過發展的方式來解決。

四、結語

民法典的頒布開啟了我國民法發展的新時代,在此背景下民法與刑法的滲透融合正呈現出一個全新的格局。綠色原則彰顯了民法在“節約資源、保護生態環境”上的基本立場,修復生態環境向新的民事責任承擔方式的發展有力地展開了綠色原則的實質內容。經統計分析,附帶修復生態環境的刑事裁判增速明顯,在修復措施上靈活多樣,修復生態環境成為刑罰輕緩化的重要依據。但是,在修復生態環境上,我國刑法和民法銜接不暢、修復方式之間存在隱性排斥、修復生態環境包含違背刑法基本原理的內容等是不容忽視的問題。究其原因,生態環境的損害衡量困難和修復目標不清、修復生態環境的刑法規范性依據缺乏明確性、恢復性司法在破壞環境資源保護罪等上的介入所產生的斷裂等十分醒目。要有效解決圍繞修復生態環境所產生的這些問題,準確定位其在刑法中的性質最為關鍵。就此而言,理論上存在量刑情節說、刑罰種類說、非刑罰處罰措施說等學說的分歧。然而,這些學說都或多或少地存在缺陷。我國刑法應在行為人修復生態環境的自愿性、真誠性,與《刑法》第13條“但書”、量刑根據條款中的“情節”、緩刑和社區矯正適用條件的實質性關聯上,將修復生態環境定位為刑法懲處罪刑上的輕緩化事由,并在入罪時將其納入社區矯正方案。唯如此,修復生態環境的刑事附帶民事裁判才能真正成為“節約資源、保護生態環境”的利器。